Гидравлические сопротивленияПотери удельной энергии в потоке жидкости, безусловно, связаны с вязкостью жидкости, но сама вязкость - не единственный фактор, определяющий потери напора. Но можно утверждать, что величина потерь напора почти всегда пропорциональны квадрату средней скорости движения жидкости. Эту гипотезу подтверждают результаты большинства опытных работ и специально поставленных экспериментов. По этой причине потери напора принято исчислять в долях от скоростного напора (удельной кинетической энергии потока). Тогда:

Потери напора принято подразделять на две категории: потери напора, распределённые вдоль всего канала, по которому перемещается жидкость (трубопровод, канал, русло реки и др.), эти потери пропорциональны длине канала и называются потерями напора по длине также принято исчислять в долях от скоростного напора Тогда полные потери напора можно представить собой как сумму всех видов потерь напора:

Оценка величины местных потерь напора практически всегда базируются на результатах экспериментов, по результатам таких экспериментов определяются величины коэффициентов потерь. Для вычисления потерь напора по длине имеются более или менее надёжные теоретические предпосылки, позволяющие вычислять потери с помощью привычных формул. 5.5. Потери напора на местных гидравлических сопротивлениях Несмотря на многообразие видов местных гидравлических сопротивлений, их всё же можно при желании сгруппировать: потери напора в руслах при изменении размеров живого сечения, потери напора на местных гидравлических сопротивлениях, связанных с изменением направления движения жидкости, потери напора при обтекании преград. Внезапное расширение русла. Внезапное расширение русла чаще всего наблюдается на стыке участков трубопроводов, когда один трубопровод сочленяется с магистральным трубопроводом большего диаметра. Величина коэффициента потерь напора в данном случае определяется с достаточной точностью на теоретическом уровне. Поток жидкости движущейся в трубопроводе меньшего диаметра d, попадая в трубу

Тогда величина потерь напора при внезапном расширении русла определится:

Таким образом, можно сказать, что потеря напора при внезапном расширении потока равна скоростному напору, соответствующему потерянной скорости.

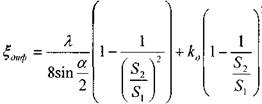

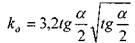

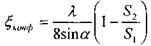

Плавное расширение русла (диффузор). Плавное расширение русла называется диффузором. Течение жидкости в диффузоре име- 'ет сложный характер. Поскольку живое сече- ние потока постепенно увеличивается, то, соответственно, снижается скорость движения диффузора кинетическая энергия минимальна (мала скорость), то возможна остановка жидкости и интенсивное вихреобразование. По этой причине потери энергии напора в диффузоре будут зависеть от потерь напора на трение и за счёт потерь при расширении:

где: S2 - площадь живого сечения на выходе из диффузора, а - угол конусности диффузора,

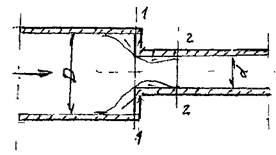

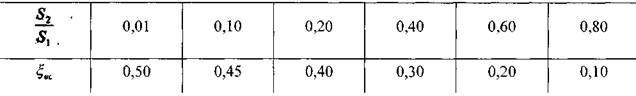

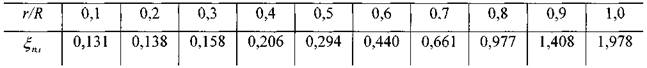

Внезапное сужение канала. При внезапном сужении канала поток жидкости отрывается от стенок входного участка и лишь затем (в сечении 2 - 2)касается стенок канала меньшего размера. В этой области потока — * образуются две зоны интенсивного вихре-образования (как в широком участке трубы, так и в узком), в результате чего, как и в предыдущем случае, потери напора скла потерь напора при гидравлическом сопротивлении внезапного сужения потока можно определить по эмпирической зависимости, предложенной И.Е. Идельчиком:

или взять по таблице: Плавное , t f ~ * При большом угле конусности а >50° коэффициент потерь напора можно определять по формуле с внесением поправочного коэффициента. Нормальный вход в трубу. Из резервуаров, где хранятся жидкости вход в выкидной трубопровод осуществляется в так называемом нормальном исполнении, т.е. когда осевая линия патрубка трубопровода располагается по нормали к боковой стенку резервуара. Этот вид гидравлических сопротивлений также можно отнести к сопротивлениям связанным с изменением размеров русла, просто здесь размеры нового русла

Выход из трубы в покоящуюся жидкость. Это обычный элемент стыковки напорной части трубопровода с резервуаром. Входной патрубок трубопровода располагается нормально к боковой Внезапный поворот канала. Под таким гидравлическим сопротивлением будем понимать место соединения собой некоторый угол а Этот угол называется углом поворота русла, т.к. здесь изменяется направление движения жидкости. Физические основы процесса преобразования кинетической энергии при повороте потока достаточно сложны и следует рассмотреть лишь результат этих процессов. Так при прохождении участка внезапного поворота образуется сложная форма потока с двумя зонами вихревого движения жидкости На практике такие элементы соединения трубопроводов называют коленами. Следует отметить, что колено как соединительный элемент является крайне нежелательным ввиду значительных потерь напора в данном виде соединения. Величина коэффициента потерь напора будет, в первую очередь, зависеть от угла поворота русла и может быть определена по эмпирической формуле или по таблице:

Плавный поворот канала Этот вид гидравлических сопротивлений можно считать более благоприятным (экономичным) с точки зрения величины потерь напора, т.к. в данном случае опасных зон для образования интенсивного вихревого движения жидкости практически нет. Тем не менее, под действием того, что при повороте потока возникают центробежные силы, способствующие отрыву частиц жидкости от стенки трубы, вихревые зоны всё же возникают. Кроме того, при этом возникают встречные потоки жидкости направленные от внутренней стенки трубы к внешней стенке трубы. Коэффициент потерь напора определяется по эмпирическим формулам или по таблицам. При угле поворота русла на 90° и При угле поворота русла а)100°:

при а = 90°

Здесь: R - радиус закругления трубы, г - радиус трубы. Если Кроме приведённых зависимостей имеются и другие справочные сведения. Наличие обширного набора сведений по этим вопросам объясняется тем, что колена в закруглённом исполнении весьма широко применяются в строительстве трубопроводов и в различных гидравлических системах. Задвижки. Задвижки часто используют как средство регулирования характеристик потока жидкости (расход, напор, скорость). При наличии задвижки в трубопроводе поток обтекает находящиеся в трубе плашки потоков жидкости около плашек задвижки. Коэффициент потерь напора зависит от степени закрытия задвижки

Краны. Краны также могут использоваться в качестве средств регулирования параметров потока. В этих случаях коэффициент потерь напора зависит от степени закрытия крана (угла поворота).

Обратные клапаны и фильтры. Коэффициенты потерь напора определяются, как правило, экспериментально.

|

сосредоточенные потери напора: потери напора на локальной длине потока (достаточно малой по сравнению с протяжённостью всего потока). Этот вид потерь во многом зависит от особенностей преобразования параметров потока (скоростей, формы линий тока и др.). Как правило, видов таких потерь довольно много и их расположение по длине потока зачастую далеко не закономерно. Такие потери напора называют местными потерями или потерями напора на местных гидравлических сопротивлениях. Это вид потерь напора

сосредоточенные потери напора: потери напора на локальной длине потока (достаточно малой по сравнению с протяжённостью всего потока). Этот вид потерь во многом зависит от особенностей преобразования параметров потока (скоростей, формы линий тока и др.). Как правило, видов таких потерь довольно много и их расположение по длине потока зачастую далеко не закономерно. Такие потери напора называют местными потерями или потерями напора на местных гидравлических сопротивлениях. Это вид потерь напора

большего диаметра, касается стенок нового участка трубопровода не сразу, а лишь в сечении 2-2'. На участке между сечениями 1 - Г и 2-2' образуется зона, в которой жидкость практически не участвует в движении по трубам, образуя локальный вихревой поток, где претерпевает деформацию. По этой причине часть кинетической энергии движущейся жидкости тратиться на поддержание «паразитного» сращения и деформации жидкости. Величины средних скоростей жидкости в сечениях можно определить из условия неразрывности.

большего диаметра, касается стенок нового участка трубопровода не сразу, а лишь в сечении 2-2'. На участке между сечениями 1 - Г и 2-2' образуется зона, в которой жидкость практически не участвует в движении по трубам, образуя локальный вихревой поток, где претерпевает деформацию. По этой причине часть кинетической энергии движущейся жидкости тратиться на поддержание «паразитного» сращения и деформации жидкости. Величины средних скоростей жидкости в сечениях можно определить из условия неразрывности.

жидкости и увеличивается давление. Поскольку, в этом случае, в слоях жидкости у стенок

жидкости и увеличивается давление. Поскольку, в этом случае, в слоях жидкости у стенок

2

2 - площадь живого сечения на входе в диффузор,

- площадь живого сечения на входе в диффузор, - поправочный коэффициент, зависящий от условий расширения потока в диффузоре.

- поправочный коэффициент, зависящий от условий расширения потока в диффузоре. дываются из двух составляющих (потерь на трение и при сужении). Коэффициент

дываются из двух составляющих (потерь на трение и при сужении). Коэффициент

сужение канала. Плавное сужение канала достигается с помощью конического участка называемого конфузором. Потери напора в конфузоре образуются практически за счёт трения, т.к. вихреобразование в конфузоре практически отсутствует. Коэффициент потерь напора в конфузоре можно определить по формуле:

сужение канала. Плавное сужение канала достигается с помощью конического участка называемого конфузором. Потери напора в конфузоре образуются практически за счёт трения, т.к. вихреобразование в конфузоре практически отсутствует. Коэффициент потерь напора в конфузоре можно определить по формуле:

бесконечно малы по сравнению с размерами исходного русла с сечением резервуара. В этом случае внутри выкидного патрубка вытекающая из резервуара жидкость заполняет всё сечение трубы не сразу, а лишь на некотором расстоянии от входа. В этой области в застойной зоне часть жидкости совершает вращательное движение и созданный таким образом вихрь порождает дополнительные г

бесконечно малы по сравнению с размерами исходного русла с сечением резервуара. В этом случае внутри выкидного патрубка вытекающая из резервуара жидкость заполняет всё сечение трубы не сразу, а лишь на некотором расстоянии от входа. В этой области в застойной зоне часть жидкости совершает вращательное движение и созданный таким образом вихрь порождает дополнительные г гидравлические сопротивления. Коэффициент потерь напора при этом приблизительно составляет половину скоростного напора:

гидравлические сопротивления. Коэффициент потерь напора при этом приблизительно составляет половину скоростного напора:

стенке резервуара. Этот вид гидравлических сопротивлений также можно рассматривать как разновидность внезапного расширения потока жидкости до бесконечно большого сечения. Величина коэффициента потерь напора, в большинстве случаев, принимается равной одному скоростному напору.

стенке резервуара. Этот вид гидравлических сопротивлений также можно рассматривать как разновидность внезапного расширения потока жидкости до бесконечно большого сечения. Величина коэффициента потерь напора, в большинстве случаев, принимается равной одному скоростному напору. трубопроводов одинакового

трубопроводов одинакового  диаметра, при котором осевые линии трубопроводов не совпадают, т.е. составляют между

диаметра, при котором осевые линии трубопроводов не совпадают, т.е. составляют между

:

:

i

i

, то данные таблицы следует умножать на коэффициент:

, то данные таблицы следует умножать на коэффициент:

задвижки, наличие которых ограничивает живое сечение потока, а также приводит к возникновению вихревых

задвижки, наличие которых ограничивает живое сечение потока, а также приводит к возникновению вихревых