ВВЕДЕНИЕ. Горячая вода из главного подающего стояка р

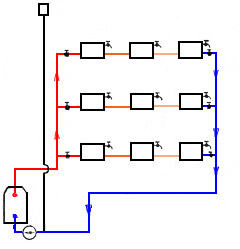

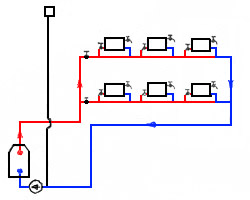

Горячая вода из главного подающего стояка распределяется по горизонтальным стоякам этажей, после чего проходит последовательно все нагревательные приборы, постепенно охлаждаясь. Температуру нагревательных приборов можно регулировать только поэтажно, с помощью запорной арматуры установленной перед первым радиатором на этаже. Воздух из системы удаляется с помощью кранов, установленных на каждом нагревательном приборе. Так же горизонтальная однотрубная система отопления может быть смонтирована с перемычками между подводками к нагревательным приборам.

Горизонтальные однотрубные системы отопления чаще всего применяются в производственных и общественных зданиях, а так же для жилых зданий небольшой длинны. Они проще в монтаже и при строительстве зданий позволяют включать отопления по мере возведения здания. Так же отпадает необходимость пробивать перекрытия здания для каждого стояка, за исключением главного стояка. Недостатки горизонтальной однотрубной системы:

Фондовая лекция по гражданскому праву

Тема № 32 «Обязательства, вследствие причинения вреда.»

Москва, 2006

План

ВВЕДЕНИЕ Правовому институту гражданско-правовой ответственности за вред причиненной деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, посвящена обширная юридическая литература. Достаточно большой и разнообразной является также судебная практика по делам, связанным с возмещением вреда, причиненного источником повышенной опасности. Несмотря на это, многие теоретические и практические вопросы продолжают оставаться дискуссионными, по-разному решаются на практике и неоднозначно трактуются в литературе. Это связано со следующим: Во-первых, с происходящей научно-технической революцией, следствием которой является повышение количества источников, представляющих собой повышенную опасность для окружающих и существенное увеличение значение факторов риска в гражданском праве. Во-вторых, это связано с разгосударствлением экономики страны, которое привело к новым формам собственности и, соответственно, к появлению новых владельцев источников, представляющих опасность для окружающих. В лекции наряду общим вопросам правового института гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, особое внимание посвящено возмещению вреда, причиненного одним из видов источников повышенной опасности - автомобильным транспортом. Объясняется это следующим. На долю автомобильного транспорта в Российской Федерации приходится более половины объема пассажирских перевозок и три четверти - грузовых перевозок. В обстановке, характеризующейся высокой интенсивностью движения автомобильного транспорта, в которое вовлечены десятки миллионов людей и большое число транспортных средств, возмещение вреда владельцами источников повышенной опасности, причиненного окружающим становится одной из серьезнейших социально-экономических и правовых проблем. Данная проблема, характеризующаяся сложностью и многоплановостью, приобрела особую остроту в последнее десятилетие из-за: 1. Возрастающей диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и протяженностью улично-дорожной сети. 2. Большого удельного веса транспортных средств, не отвечающих в полном объеме международным требованиям по техническому уровню и безопасности конструкции, имеющих длительные сроки эксплуатации, в том числе за пределами установленного моторесурса, и низкую техническую надежность. Так, почти две трети (65,7%) от общего количества легкового транспорта составляют модели, выпускаемые с конца 70-х - начала 80-х гг., в которых не учтены современные конструктивные решения, направленные на снижение тяжести последствий ДТП. Свыше половины численности грузового автопарка составляют модели автомобилей, разработанные более 25 лет назад, в результате чего в их конструкции не предусмотрены новые решения по активной и пассивной безопасности, предусмотренные Правилами Европейского Экономического Комитета ООН. При этом около половины легковых, грузовых автомобилей и автобусов находятся в эксплуатации более 10 лет. По оценкам специалистов потери, связанные с аварийностью, в несколько раз превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров, других видов несчастных случаев. Каждые сутки на улицах городов и дорогах совершается более 430 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибают и получают травмы различной степени тяжести около 600 человек. Только за пять лет с 1996 по 2000 гг. произошло около 800 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 145 тыс. и получили ранения 900 тыс. человек. По расчетам специалистов, величина социально-экономического ущерба от ДТП в 2000 г. составила 191,7 млрд. рублей. В 2000 г. потери только от гибели и ранения людей в результате ДТП составили 2,8% валового внутреннего продукта страны. Таким образом. Результат дорожно-транспортного происшествия - это гибель или потеря здоровья людей. Материальный ущерб государственным, частным или общественным организациям, а также отдельным гражданам. Нормы гражданского права устанавливают ответственность за вред, причиненный в ДТП. Суть его состоит в полном возмещении ущерба. Этим и обуславливается актуальность темы лекции. Цель работы состоит в выработке собственной позиции по данной проблеме, и на ее основе - теоретических положений и практических рекомендаций, которые могут быть применены на практике в гражданско-правовой деятельности. Для этого были исследованы Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (первая, вторая и третья части), постановления Пленумов Верховного Суда СССР и Российской Федерации, труды известных ученых-цивилистов в этой области: Антимонова Б.С., Беляковой А.И., Братуева С.Н., Вердникова ВТ., Грибанова В.П., Донцова О.Е., Ем В.С., Иоффе О.С., Козловой Н.В., Красавчикова О.А., Майданика Л.А., Мушинского В.О., Сергеева А.П., Сергеевой Н.Ю., Собчака А.А., Флейшиц Е.А., которые и послужили методологической основой для написания работы. В работе были использованы разнообразные методы: всеобщий диалектический, исторического анализа, сопоставительного анализа и сравнительного правоведения. Одним из наиболее дискуссионных вопросов в науке гражданского права является вопрос о понятии источника повышенной опасности. В настоящее время существуют три основные теории: - теория деятельности, согласно которой источник повышенной опасности - это деятельность, которая, будучи связана с использованием определенных вещей, не поддается всеобъемлющему контролю человека, вследствие чего обуславливает высокую степень вероятности причинения вреда. Этой концепции придерживается большинство ученых. Одними из авторов, наиболее полно ее обосновавших в своих работах, являются профессора Вердников В.Г. и Антимонов Б.С.В настоящее время эта точка зрения нашла известное отражение в п.1 ст. 1079 ГК; - теория объекта согласно которой под источником повышенной опасности надлежит понимать предметы материального мира, обладающие опасными для окружающих свойствами, не поддающимися полному контролю со стороны человека. Этой позиции придерживаются профессора Флейшиц Е.А., Красавчиков О.А.; - согласно третьей позиции под источником повышенной опасности понимаются предметы, вещи, оборудование, находящиеся в процессе эксплуатации и создающие при этом повышенную опасность для окружающих. Разработчиками данной теории являются, в частности, Майданик Л.А. и Сергеева Н.Ю. На наш взгляд, приведенные теоретические позиции дополняют друг друга, а не исключают одна другую. Поэтому источником повышенной опасности следует считать определенные предметы материального мира, проявляющиеся в процессе деятельности по их использованию, вредоносность которых, не поддается или не в полной мере поддается контролю человека, в результате чего они создают повышенную опасность для окружающих. 2. Перечень источников повышенной опасности, указанных в законе (ст. 1079 ГК РФ), не является исчерпывающим и может дополняться по мере появления новых объектов в связи с развитием науки и техники. 3. Критерием, позволяющим относить объект к источнику, создающему повышенную опасность следует признать совокупность двух признаков: вредоносность этой деятельности и не подконтрольность, либо недостаточная подконтрольность ее человеку. 4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет его владелец - гражданин или организация обладающее гражданско-правовыми полномочиями по использованию соответствующего источника повышенной опасности (наличествует юридический признак) и реально имеющее его в своем владении (материальный признак). К владельцам автотранспортного средства как источника повышенной опасности относят: - собственника транспортного средства - физического или юридического лица, имеющего транспортное средство на праве собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении; - лиц, эксплуатирующих транспортное средство на законных основаниях (по договору, доверенности). При этом лица, которые управляли источником в силу трудовых отношений с его владельцем, например, шофер, машинист, не могут быть признаны владельцами источника повышенной опасности. Организация в этом случае не утрачивает титул владельца и несет ответственность за причиненный вред на основании ст. 1079 ГК РФ. Лица же виновные в причинении вреда, отвечают непосредственно не перед потерпевшими, а перед владельцем источника повышенной опасности по регрессному иску, который можно предъявить только при установлении вины водителя. 5. Ответственность за причиненный окружающим вред наступает для владельца источника повышенной опасности независимо от его вины. Если же вред причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности, то при решении вопроса об имущественной ответственности их владельцев друг пред другом необходимо исходить из общих оснований ответственности, установленных правилами ст. 1064 ГК РФ. То есть, в этом случае вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным. При наличии вины владельца, которому причинен вред, он ему не возмещается. При наличии вины обоих владельцев размер возмещения определяется соразмерно степени виновности каждого. При отсутствии вины владельцев во взаимном причинении вреда ни один из них не имеет права на возмещение.

|