Глава 7. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫПредположим, что три исследователя А, Б и В поставили перед собой вопрос: как наилучшим образом использовать фиксированный отрезок времени для заучивания списка объектов (символов)? А решил, что лучше всего подолгу останавливаться на каждом элементе списка, и, таким образом, устраивая длительные интервалы между каждым предыдущим и последующим элементами, пройти весь список всего лишь несколько раз. Б предположил прямо противоположное: лучше всего делать короткие интервалы между элементами и быстро пройти список много раз подряд. В решил, что характер распределения отпущенного времени не играет существенной роли; главное — это общее время заучивания.

Теперь дополним наши предположения некоторыми деталями. Пусть А, Б и В независимо друг от друга решили провести эксперимент по запоминанию списка из 16 элементов, представляющих собой сочетание двузначных чисел с группами из трех букв (называемых триграммами). Испытуемый должен усвоить, что при показе, например, триграммы ВАР нужно отвечать «27», а при показе КОМ — «84» и т. д. для каждого из 16 сочетаний. Общая длительность эксперимента — 320 секунд. Процедура опыта состоит в предъявлении списка — элемент за элементом — в соответствии с выбранным планом распределения времени заучивания и затем, по истечении этого времени (320 с) — в проверке того, сколько пунктов запомнил испытуемый.

Вот что делал А и вот что он обнаружил. Он использовал два условия: (а) 1 с между элементами (20 предъявлений списка) и (б) 4 с между элементами (5 предъявлений списка). Испытуемые с интервалом 1 с в среднем дали 7 правильных ответов, а испытуемые с интервалом 4 с — 13 правильных ответов. Таким образом, с достаточной уверенностью можно сказать, что 8его гипотеза о большей эффективности больших интервалов времени подтвердилась.

Б также использовал интервал 4 с (условие а), но сравнивал его с интервалом 20 с (условие б), при котором список предъявлялся только один раз. Он также получил около 13 правильных ответов для интервала 4 с, но меньше 10 правильных ответов для интервала 20 с. В результате заключил, что подтверждается его гипотеза о большей эффективности более коротких интервалов.

В использовал интервалы 3 с (а) и 10 с (б). При обоих условиях он получил в среднем около 12 правильных ответов. И снова была подтверждена исходная гипотеза, на этот раз о том, что характер распределения экспериментального времени не играет роли.

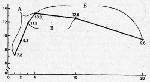

Наконец, давайте представим, что вы редактор журнала, в который А, Б и В одновременно подали свои статьи. Вы оказались перед необходимостью представить вместе три ряда результатов и показать отношение между независимой переменной (интервал между элементами) и зависимой переменной (среднее число правильных ответов — заученных элементов списка), как это показано на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Воображаемые двухуровневые эксперименты А, Б и В на примере результатов исследования Калфи и Андерсон (1971). Ось абсцисс — временные интервалы между предъявляемыми знаке-ми. Ось ординат — среднее количество правильных ответов

В действительности вы, конечно, не сможете соединить результаты именно таким образом из-за многих различии, имевших место во всех трех исследованиях. На рис. 7.1 представлены данные действительных экспериментов, однако не таких разрозненных, как мы это только что представили. Это — части одного и того же обширного исследования влияния темпа предъявления на заучивание, проведенного Р. Калфи и Р. Андерсон (1971). Значения интервалов в «исследованиях» А, Б и В показаны на графике. Каждое из них — это эксперимент с двумя условиями (иногда называемый бивалентным). Эксперимент же Калфи и Андерсон ‑ это многоуровневый эксперимент (иногда называемый мультивалентным); в нем было использовано много уровней независимой переменной, а именно шесть временных интервалов между элементами: 1, 2, 3, 4, 10 и 20 с.

Как вы могли убедиться, выход, когда это возможно, за рамки двухуровневого эксперимента весьма плодотворен. Ведь, как оказалось, мы узнали очень немного из каждого отдельного эксперимента А, Б и В. И только применение нескольких уровней независимой переменной позволило установить реальные отношения с зависимой переменной. В этой главе мы рассмотрим эти преимущества более детально. После этого мы разберем экспериментальные схемы, которые могут быть использованы в многоуровневом эксперименте. Мы увидим, что наши прежние схемы, такие, как межгрупповые и индивидуальные, применимы и здесь. Однако наиболее употребима здесь новая основная схема - кросс-индивидуального контроля. Затем мы перейдем к проблемам внутренней валидности в многоуровневых экспериментах.

Из этой главы вы должны вынести новое представление об эксперименте как средстве установления связи между двумя непрерывными переменными, а именно о том, что происходит с зависимой переменной по мере того, как шаг за шагом меняется независимая переменная. Посмотрите в литературе статьи с двухили трехуровневыми экспериментами и попытайтесь решить, можно ли превратить их в многоуровневые эксперименты. Попробуйте представить себе, как выглядели бы в этом случае их результаты. Мы надеемся, что вы поймете все «угрозы» внутренней валидности, которые таятся в типичных схемах многоуровневых экспериментов, и, читая статьи, сможете оценить, в какой мере их понимал и сам автор.

Вопросы, на которые вы должны будете ответить в конце главы, относятся к следующим темам:

Контрольные функции многоуровневого эксперимента. Более тонкие экспериментальные гипотезы, которые можно проверять только в многоуровневых экспериментах. Различные экспериментальные схемы, использующие межиндивидуальное позиционное уравнивание. Вопросы, касающиеся внутренней валидности при выборе экспериментальной схемы многоуровневого эксперимента.

|