ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА В ПОДТЯГИВАНИИ

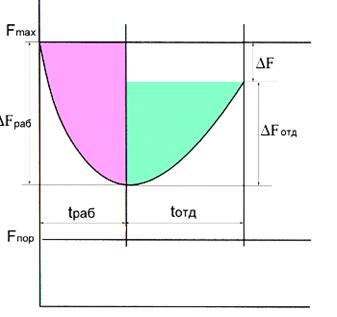

Попробуем извлечь практическую пользу из теоретических размышлений по поводу процессов утомления и восстановления, происходящих во время выполнения подтягиваний. Для этого свяжем результат в подтягивании с изменением резервов динамической и статической силы по ходу выполнения упражнения. Изобразим на отдельном графике процессы изменения работоспособности спортсмена, происходящие в течение одного цикла (рисунок 2.12). Для простоты не будем разделять энергоресурс спортсмена на статическую и динамическую компоненты, а будем считать, что энергия для выполнения подтягиваний расходуется из обобщённого энергоресурса, имеющего до начала подтягиваний величину Еmax и пороговое значение на уровне Eпор. Тогда

Рисунок 2.12 Иллюстрация к вопросу о процессах утомления и восстановления внутри цикла подтягиваний (пояснения в тексте).

начальному (максимальному) уровню энергоресурса будут соответствовать максимальные силовые способности Fmax, а пороговому уровню – пороговые силовые способности Fпор. В результате усилий длительностью tраб, затраченных спортсменом на подъём и опускание туловища, его энергоресурс снижаются так, что силовые способности уменьшаются на величину ΔFраб. В паузе отдыха длительностью tотд происходит восстановление силовых способностей на величину ΔFотд. Таким образом, в каждом цикле подтягиваний силовые способности спортсмена снижаются на определённую величину ΔF= ΔFраб- ΔFотд. Когда через некоторое количество циклов подтягиваний N резерв силовых способностей спортсмена снизится до порогового значения, подтягивание прекращается. Математически процесс уменьшения резерва силовых способностей от Fmax до Fпор за N циклов подтягиваний можно выразить следующим образом:

где: N – количество подтягиваний, раз

Это ключевая формула, связывающая результат в подтягивании с изменением силовых способностей спортсмена в процессе выполнения подтягиваний. Проанализировав её, нетрудно разобраться в том, что нужно делать для улучшения спортивного результата. Во-первых, результат N увеличивается, если изначально увеличить максимальные силовые способности Таким образом, спортсмен получит больше времени на подтягивание, что при неизменной величине ΔF приведёт к увеличению результата. Во-вторых, можно уменьшить величину В-третьих, можно добиться уменьшения компонента

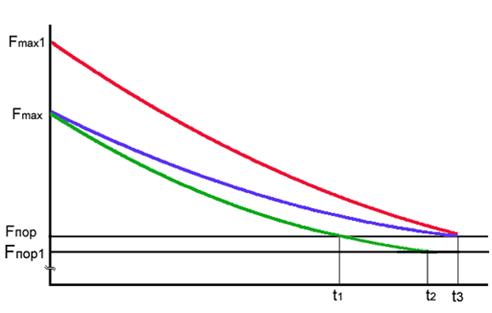

Рисунок 2.13 Варианты развития процессов утомления при изменении компонентов формулы(2.2).

В-четвёртых, увеличения результата в подтягивании можно добиться путём увеличения компонента Уменьшение энегозатрат при подъёме/опускании туловища также как и увеличение степени восстановления в фазе отдыха в висе способствует увеличению длительности подтягивания (средняя кривая на рисунке 2.13). Таким образом, в соответствии с формулой (2.2) увеличения результата в подтягивании можно добиться путём увеличения максимальной динамической и статической силы участвующих в подтягивании мышц, снижением веса спортсмена при условии сохранения силовых способностей, миниимизацией энергозатрат во всех фазах подтягивания, ускорением процессов восстановления (увеличением скорости ресинтеза АТФ) в процессе выполнения упражнения. Как видите, ничего сложного, просто нужно тренироваться. Список литературы

1Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры, - М.: Физкультура и спорт. – 1991 2 Зимкин Н.В. Физиология человека, - М.: Физкультура и спорт. – 1975 3 Уткин В.Л. Биомеханика физических упражнений. – М.: Просвещение. – 1989 4 Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. – М.: Физкультура и спорт. – 1985 5 Яковлев Н.Н. Химия движения. – Л.: Наука. - 1983 6 Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика. Учебник для 8 класса средней школы. Издание пятое. – М.:Просвещение. – 1981 7 Крестовников А.Н. Очерки по физиологии физических упражнений. – М.: Физкультура и спорт. – 1951 8 Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт. – 1988. – 331 с., ил. 9 Физиология мышечной деятельности: Учеб. для ин-тов физ. культ./Под ред. Я. М. Коца - М.: Физкультура и спорт. – 1982. – 347 с., ил. 10 Полиатлон. Правила соревнований 11Михайлов С.С. Спортивная биохимия: Учебник. – СПб.: ГАФК им П.Ф.Лесгафта, 2002. – 250с. 12 Курс физики. Пёрышкин 13 Путилов К.А. Курс физики, том 1. - М.: ГИТТЛ. – 1954 14 Элементарный учебник физики, том 1. /Под ред. Г.С. Ландсберга. – М.: Наука. – 1975 17 Физиология Гальперин 18 Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М.: Физкультура и спорт. – 1970 19 Спортивная физиология: Учеб. для ин-тов физ. культ./Под ред. Я. М. Коца. – М.: Физкультура и спорт. – 1986. – 240 с., ил. 20 Фактор Э.А. Аэробный ресинтез АТФ: Лекция/ГДОИФК им П.Ф.Лесгафта. – Л., 1990 – 13с. 21 Д.Д. Донской Биомеханика физических упражнений. – М.: Физкультура и спорт. – 1960 22 Официальный протокол результатов по тяжёлой атлетике ХХVI Олимпийских игр в Атланте 23 Платонов В.Н. Подготовка высококвалифицированных спортсменов. – М.: Физкультура и спорт. – 1986

|

(2.2)

(2.2) - максимальные силовые способности

- максимальные силовые способности - силовые способности порогового уровня

- силовые способности порогового уровня - величина снижения силовых способностей под воздействием нагрузки

- величина снижения силовых способностей под воздействием нагрузки - величина восстановления силовых способностей спортсмена в висе в ИП

- величина восстановления силовых способностей спортсмена в висе в ИП (рисунок 2.13), то можно ожидать, что кривая утомления, идущая в этом случае из точки

(рисунок 2.13), то можно ожидать, что кривая утомления, идущая в этом случае из точки  на рисунке 2.13). По этому пути идут некоторые спортсмены, сгоняя вес перед ответственными соревнованиями, что, к сожаленью, не всегда приводит к желаемым результатам. В упрощённом варианте спортсмен, стремясь снизить величину пороговых силовых способностей, просто ничего не ест в день ответственных соревнований. Если уменьшение собственного веса спортсмена происходит без ослабления организма, подтягивание также будет происходить более длительно (точка t2).

на рисунке 2.13). По этому пути идут некоторые спортсмены, сгоняя вес перед ответственными соревнованиями, что, к сожаленью, не всегда приводит к желаемым результатам. В упрощённом варианте спортсмен, стремясь снизить величину пороговых силовых способностей, просто ничего не ест в день ответственных соревнований. Если уменьшение собственного веса спортсмена происходит без ослабления организма, подтягивание также будет происходить более длительно (точка t2).