Вспомогательные элементы борьбы ногами

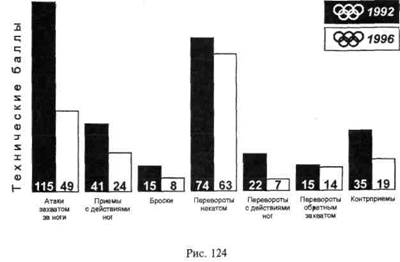

Вспомогательные элементы борьбы ногами — это операции с действием ног. Частое изменение правил соревнований обусловливает изменения техники и тактики борьбы, содержания и методики подготовки спортсменов к соревнованиям (и законодателями «моды», как правило, являются тренеры и сами спортсмены). Вследствие этого появилась тенденция к увеличению общего арсенала действий и разнообразия их структуры. Доминирующая роль (по результативности) некоторых приемов вынудила забыть, а иногда и исключить умышленно из арсенала борца вспомогательные элементы борьбы ногами. На наш взгляд, существенной объективной причиной здесь является, во-первых, недостаточно разработанная методика обучения элементам борьбы, во-вторых, сложность исполнения этих элементов, требующих высоко развитых скоростных, координационных и др. двигательных качеств; в-третьих, жесткость борцовского ковра, провоцирующая различные травмы. Другой существенной причиной исчезновения из арсенала борцов приемов с действием ног послужило то обстоятельство, что в 60-70-е годы преимущество советских борцов в технике выполнения этих приемов в стойке было очевидным, но, однако, вскоре зарубежные специалисты стали находить различные контрдействия. Поэтому многие приемы исчезали, так как они не удавались, а иногда даже приводили к проигрышу в результате применения контрдействий. На наш взгляд, настало время возродить былые традиции техники борьбы с действием ног. Тем более что изменение правил соревнований направлено на повышение динамичности и зрелищности борьбы. Необходимость такой подготовки назрела не только для высококвалифицированных борцов, но и для резерва, особенно на начальном этапе обучения. Именно на этом этапе формируются те необходимые умения и навыки, которые в дальнейшем обогащаются и совершенствуются. Анализ литературных источников показывает, что такой подготовке должного внимания пока не уделяется. Подтверждением этому служат объективные результаты исследования соревновательной деятельности борцов. Даже беглое сравнение способов получения выигрышных баллов и в целом побед на турнирах двух последних Олимпиад говорит о тенденции к уменьшению операционного арсенала атакующих действий (рис. 124).

В связи с тем, что для чистой победы время удержания соперника на спине сократилось до 1 с, очень возросло значение приемов с действием ног. На это нацеливают и такие моменты: 1) в соответствии с правилами засчитываются приемы, начатые на ковре и законченные вне его. Это побудило борцов изучать и совершенствовать приемы с захватом руками за ноги. По нашему мнению, эффективным противодействием, направленным на разрушение атаки, являются приемы с действием ног, т.е. вспомогательные элементы борьбы, на базе которых можно строить контрприемы с действием ног; 2) правилами предусмотрено, что борцы должны находиться в постоянном контактном положении, т.е. в конфликтной ситуации. В связи с этим увеличилась интенсивность схватки, положение в обоюдном захвате стало очень кратковременным, так как время, отводимое на подготовку любой атаки, сократилось. В этих экстремальных ситуациях вспомогательные элементы борьбы ногами должны сыграть определенную роль в достижении победы. Результаты опроса мнений ведущих тренеров, занимающихся с юными борцами, позволили определить базовые элементы приемов с действием ног — простые и усложненные. К простым относятся: подсечки, подножки, зацепы, подбивы, а к усложненным — обвивы, отхваты, подсады (Определения этих элементов даны А.П. Купцовым в учебнике «Спортивная борьба» [38].). Актуальность данной проблемы возросла и в связи с тем, что правила соревнований поощряют тех борцов, которые используют приемы с большой амплитудой. Естественно, в получении наивысшей оценки заинтересован каждый борец, а эффективность использования приемов с действием ног позволяет решать эту задачу. Причем надежность выполнения приемов с действием ног зависит от эффективности осуществления захвата, а именно вариативность и приспособляемость захватов определяются возможностью варьирования способов выполнения вспомогательных элементов борьбы.

|