ЛЕЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИКА(ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ) 1. Индивидуализация методов обучения в соответствии с когнитивным стилем ребенка. В процессе обследования и пробного коррекционного обучения необходимо выяснить: аналитический или синтетический тип восприятия и усвоения информации доминирует у ребенка [Денисова 3. В., • 1974]. В первом случае материал легче усваивается поэлементно с последующим синтезом. Для таких детей анали-тико-синтетический метод обучения грамоте адекватен. Другие дети легче усваивают новое сначала глобально, как целостный образ, а потом постепенно вычленяют отдельные элементы и детали. В этом случае, например, буквы легче запоминаются по общему очертанию, а не как сумма графических элементов. Чтение на начальном этапе им легче усваивать глобально или полуглобально. Важно знать, какой из анализаторов ребенка функционально «сильнее». J. Kaluger и С. Kolson (1978) предлагают использовать в таких случаях методику «быстрого тестирования модальности» (Kolson Quik Modalities Test) — KQM. Это краткий тест определения ведущей модальности, дефицитарной модальности и состояния интермодальной интеграции. Необходи- мым условием для возможности использования методики является умение ребенка считать до 30. Тест включает следующие задания: а) ребенку предлагается: «Посчитай, сколько кружков на этой карточке». При этом он не должен пересчитывать их пальцем (только визуально). Допущенная ошибка свидетельствует, по мнению авторов, о недостаточной интегриро-ванности зрительного анализатора (рис. 20);

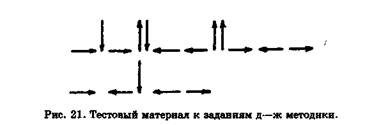

б) ребенку предлагают закрыть глаза. Инструкция: «Я буду стучать по доске. Скажи: сколько раз я ударил?» Обследующий делает 13 ударов с неравными интервалами. Наличие ошибки в ответе ребенка, по мнению авторов, свидетельствует о недостаточности слухового анализатора; в) обследующий дает ребенку карандаш с резинкой на тупом конце. Ему предлагается закрыть глаза и 15 раз постучать резинкой по руке обследующего. При наличии ошибок делается вывод о слабости кинестетического анализатора; г) инструкция: «Я постучу тебя по спине. Скажи: сколько раз я постучал?». Обследующий делает 17 ударов с неравными интервалами. Ошибка подсчета свидетельствует о недостаточности тактильных ощущений ребенка; д) инструкция: «Перечисли направления, которые указывают эти стрелки. Если стрелка указывает вправо, скажи „право", если влево — „лево", вниз — „вниз", вверх — „вверх"». Объясняя, следует показать это на других стрелках (не тестовых). Если ребенок не владеет понятиями «право— лево» —то можно заменить их словом «вбок». Тест оценивает зрительно-моторные, речевые и пространственные способности. Если задание выполнено, то переходят к следующему. Если нет, то сразу к последнему (рис. 21); е) инструкция: «Я хочу, чтобы ты вновь указал направление этих стрелок, но теперь сделай это молча. Показывай

рукой направление, которое указывает стрелка». Перед выполнением продемонстрировать ребенку пример. Тест оценивает пространственную ориентировку и пространственный праксис; ж) инструкция: «Вновь выполни то же задание, но теперь делай это в такт с моим постукиванием». Обследующий отстукивает ритм 1 удар в секунду. Тест оценивает способность к интеграции слухового и моторного анализаторов. Все перечисленные тесты в основном определяют слабую модальность (анализатор) ребенка. Приведенный ниже тест из двух модальностей (зрительной и кинестетической) выявляет ведущую; з) инструкция: «Возьми лист бумаги и карандаш. Когда я скажу „начинай", положи лист себе на лоб и напиши на нем слово „КОТ"». Если слово оказывается написанным задом наперед, то кинестетический анализатор доминирует над зрительным. Если слово написано слева направо, то зрительный анализатор является ведущим. Полученные данные используются при выборе метода коррекции. Например, если у ребенка с дисграфией страдает фонематическое восприятие, то целесообразно стимулировать в процессе письма опору на проговаривание, что позволяет компенсировать неполноценность слуховых фонематических образов за счет сохранности кинестетической дифференциации. Однако если в механизмах дисграфии участвует патологическая опора на проговаривание при дефектной кинестезии артикуляторных органов, то акцент следует переносить на слуховой анализ. 2. Индивидуализация темпов обучения. Как отмечалось ранее, несоответствие времени, отведенного учителем на освоение навыка, индивидуальным возможностям ребенка не только усугубляет трудности, но может явиться причиной пе- рехода латентной дислексии в реально существующую. В тех случаях, когда ребенку не создается достаточно возможностей (по времени и объему педагогической помощи) для прочного усвоения каждого очередного этапа формирования навыка чтения, особенно если на начальном этапе не уделяется достаточного внимания функциональной готовности к овладению этим навыком, его трудности растут как снежный ком. Несформированыость базовых операций (например, автоматизированных звуко-буквенных связей) блокирует движение вперед, а прогрессирующий рост уровня требований и сложности навыков провоцирует ребенка на разнообразные уловки, маскирующие дислексию (двойное чтение, выучивание текстов наизусть и т. п.). В равной мере сказанное относится и к детям с дисграфией. Кроме того, предъявление требований, неадекватных возможностям ребенка, и оценивание по унифицированным стандартам является причиной тяжелых фрустрационных переживаний, невротизации и формирования негативного отношения к учебе. Выполнение данного условия представляется возможным лишь при объективном, а не формальном анализе состояния навыков чтения и письма. Необходим регулярный поэтапный контроль усвоения основных базовых операций, лежащих в основе этих навыков. Методы оценки этих операций описаны в разделах, посвященных диагностике. Например, при отсутствии полноценного овладения слиянием открытых и закрытых двухбуквенных слогов нецелесообразно требовать от ребенка читать целыми словами. При несформированности двигательного образа отдельных букв (кинемы) и соответствующего стабильного навыка их изображения преждевременно переходить к безотрывному письму и диктантам. В тех случаях, когда ребенок длительно не может освоить навыки письма по правилам графики, на основе фонематического принципа, следует насколько возможно оттянуть переход к разделам программы, содержащим основные правила орфографии. Использование большинства правил орфографии предполагает сформированность операций фонематического анализа, фонематических дифференциаций и стабильность звуко-буквенных связей. Предлагаемый подход, если он не только декларируется, но и используется, разумеется, требует от учителя определенной дополнительной работы. Однако пренебрежение им создает значительно более серьезные проблемы, отнимающие не только у ученика, но и у учителя еще больше сил и времени со значительно худшим результатом. 3. Систематический контроль автоматизации навыков. Необходим контроль не только общей успешности письма или чтения, но, что важнее,— степени автоматизированно-сти отдельных операций, составляющих их, например контроль автоматизации звуко-буквенных связей, слияния слогов разной сложности и т. п. В связи с этим целесообразно периодически тестировать соответствующие операции с помощью методик, приведенных в гл. 4. 4. Максимальное использование игровых методов обучения. Это необходимо в связи с тем, что у детей с дисгра-фией, и особенно с дислексией, поздно формируются познавательные интересы и долго сохраняется игровая мотивация. Наибольшей эффективностью обладают не дидактические, а ролевые игры с включением действий, необходимых для развития данного навыка. Например, игра в «Почту» включает акт чтения (или письма) в контекст осмысленной знакомой ребенку практической деятельности. При этом чтение становится не самоцелью, а средством достижения игровой цели. В большинстве же дидактических игр развиваемый навык является самоцелью, несмотря на игровое оформление действий [Швайко Г. С., 1983; Максаков А. И., Тумакова Г. А., 1983, и др.]. 5. Соблюдение принципа последовательности и этап-ности в освоении материала. Начинать коррекционные занятия следует с того уровня знаний и навыков, которыми ребенок владеет достаточно прочно. Это создает положительный эмоциональный настрой в начале занятий и повышает мотивацию сотрудничества. Продвигаясь вперед, необходимо учитывать функциональную и иерархическую взаимосвязь отдельных навыков и операций. Следует принимать во внимание и психологическую совместимость навыков при одновременном их освоении. Например, для многих детей с дислексией трудно одновременно усваивать слогослияние и аналитическое письмо. Особенно отчетливо это проявляется на начальном этапе обучения. Для овладения слогослия-нием ребенок должен научиться читать согласный звук так, как он звучит в паре с гласным, т. е. изолированное его произнесение заменить на позиционное, зависящее от стоя- щего за ним гласного звука, образующего слог. При освоении аналитического, побуквенного письма (синтетическим дети овладевают позже) требуется обратная операция: «очищение» согласного звука от призвука стоящего за ним гласного. В этом случае требуется переход от позиционного звучания к изолированному, так как только в этом случае ребенок может правильно идентифицировать фонему и подобрать соответствующую ей графему. Здоровые дети без проблем осваивают оба навыка и быстро переходят к слоговому письму и слоговому чтению. При дислексии же происходит своеобразная интерференция: оба навыка взаимотор-мозят друг друга. Поэтому было бы оправданно осваивать их не одновременно, а последовательно [Mattis S., 1981]. 6. Усвоению каждого навыка должно предшествовать создание функционального базиса для него. Необходимо развивать психологические предпосылки, на которых строятся навыки. Это сохраняет актуальность даже в тех случаях, когда возраст, в котором они обычно развиваются, уже остался позади. Например, некоторые сукцессивные функции остаются незрелыми даже в средних и старших классах и создают препятствия при овладении письмом и чтением. 7. Успешное выполнение вышеприведенных требований возможно тогда, когда учитель обладает рядом необходимых качеств: а) имеет профессиональную подготовку по методам диагностики и коррекции; б) достаточно терпим и заранее готов к трудностям не только учебного, но и поведенческого характера со стороны детей; в) умеет владеть собой и гибко управлять процессом общения с ребенком на основе заинтересованности, а не принуждения; г) с уважением относится к внутреннему миру и интересам ребенка. Логопедические методы коррекции дисграфий и в меньшей степени дислексии подробно описаны в соответствующих руководствах [Левина Р. Е., 1968; Садовникова И. Н., 1983; Лалаева Р. И., 1995, и др.]. Это дает нам возможность подробно на них не останавливаться и основное внимание уделить новым приемам и методам коррекции дислексии и дисграфий.

|