Задание 2. Постройте геологический разрез по линии, соответствующей номеру вашего варианта, с использованием геологической картыПостройте геологический разрез по линии, соответствующей номеру вашего варианта, с использованием геологической карты, стратиграфической колонки и описания буровых скважин (выдается преподавателем старосте группы). Охарактеризуйте в общих чертах историю геологического развития района, вытекающую из анализа стратиграфической колонки и разреза. Для построения разреза принимают горизонтальный масштаб 1: 10000, вертикальный 1: 1000. Пример построения геологического разреза по геологической карте, стратиграфической колонке и описанию буровых скважин Построим геологический разрез по линии I–I на геологической карте (рис. 7), с использованием стратиграфической колонки (рис. 5) и описания буровых скважин (табл. 6). На основании анализа стратиграфической колонки и разреза попытаемся восстановить историю геологического развития района.

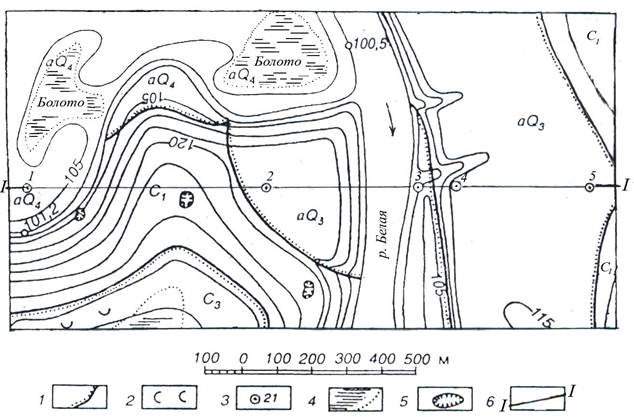

Рис. 7. Геологическая карта: 1 – граница стратиграфического несогласия; 2 – оползни; 3 – буровая скважина и ее номер; 4 – болото; 5 – карстовая воронка; 6 – линия разреза и ее номер Таблица 14 Описание буровых скважин к геологической карте

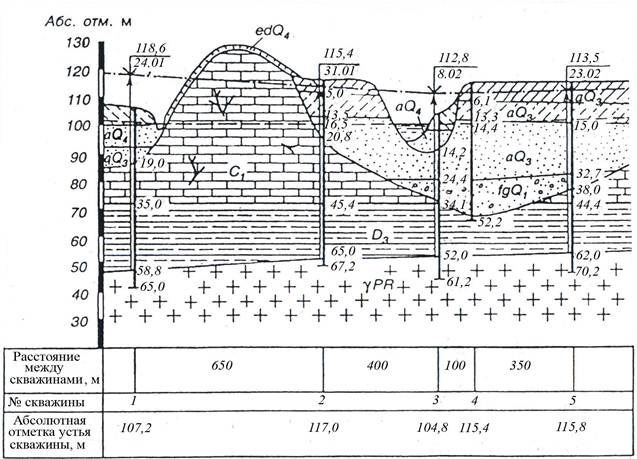

* – Последняя цифра по скважине означает глубину до забоя скважины. Подошва последнего слоя проходит ниже забоя скважины. Пример построения геологического разреза по линии I–I на геологической карте (рис. 7) в уменьшенном масштабе приведен на рис. 8. Для построения разреза принимаем горизонтальный масштаб 1: 10000, вертикальный 1: 1000. Строить разрез рекомендуется на миллиметровой бумаге в следующем порядке. В нижней части листа делаем три строки для характеристики скважин и указания расстояний между ними. Намечаем начало и откладываем вправо длину разреза в масштабе 1: 10000. У начала разреза строим шкалу абсолютных отметок с таким расчетом, чтобы максимальная отметка была несколько выше верхней точки рельефа, а минимальная ниже забоя самой глубокой скважины. Далее приступаем к построению топографического профиля. От левой шкалы в горизонтальном направлении откладываем в заданном масштабе расстояния от начала разреза до его пересечения с каждой горизонталью. Точками отмечаем абсолютные отметки соответствующих горизонталей. После этого откладываем от начала разреза расстояния до каждой скважины и проводим вертикальный штрих в верхней строке. Под штрихами указываем номера скважин, а ниже – абсолютные отметки их устьев, которые дают дополнительные точки для построения профиля. Соединив все точки плавными линиями, получаем топографический профиль поверхности земли по линии I–I. На построенный профиль наносим колонки буровых скважин. При крупном масштабе разреза ствол скважины обозначают двумя вертикальными отрезками, в остальных случаях одним. На нижнем конце отрезка, соответствующем глубине пробуренной скважины (забою), ставим короткий поперечный штрих. Справа от штриха записываем глубину скважины.

Рис. 8. Геологический разрез по линии I–I Вдоль линии скважины размечаем границы слоев и проставляем глубину залегания каждого слоя. В интервале каждого слоя (на полосе шириной 1–2 см) условными обозначениями, взятыми из стратиграфической колонки, отмечаем карандашом состав и относительный возраст пород. Далее на топографический профиль переносим с карты точки пересечения разреза со стратиграфическими границами и карандашом справа и слева от точек отмечаем относительный возраст пород. Например, левее скважины 2 на профиле отмечаем границу между нижнекаменноугольными известняками С1 и верхнечетвертичными отложениями (Q3). Прежде чем проводить границы слоев на разрезе, восстановим в общих чертах историю геологического развития изучаемого участка. Рассматривая стратиграфическую колонку и колонки скважин на разрезе, видим, что наиболее древними породами, вскрытыми скважинами, являются протерозойские граниты. Между ними и залегающими выше верхнедевонскими аргиллитами имеется стратиграфический перерыв, во время которого происходило разрушение гранитов, и формировался рельеф, поверхность которого могла иметь сложную форму. Это подтверждается тем, что кровля гранитов в скважинах 1, 2, 3, 5, попавших в разрез, вскрыта на разных абсолютных отметках (48, 4; 52, 0; 52, 8; 53, 8 м). На верхнедевонских аргиллитах залегают нижнекаменноугольные известняки. Граница между ними почти горизонтальна. В послекаменноугольное время вплоть до начала четвертичного периода осадконакопления на данном участке не происходило. В нижнечетвертичное время по пониженным частям рассматриваемой территории проходил поток, частично размывший нижнекаменноугольные известняки и верхнедевонские аргиллиты. Он выработал долину реки и оставил свои отложения в виде гравелистых песков с галькой (fgQ1). В верхнечетвертичное время река частично размыла флювиогляциальные отложения (образованные в результате таяния ледников), а затем оставила свои (аQ3). Позже уровень реки несколько раз менялся, в результате чего были частично размыты верхнечетвертичные осадки, затем отложены современные (aQ4). Сделав этот анализ, на разрезе проводим возрастные границы, то есть, выделяем площади с одноименными индексами. Проще всего ограничить слой D3, сложнее оконтурить линзу Q3. В последнем случае пользуемся точками на профиле, снесенными с карты и точками на колонках скважин. Только после проведения возрастных границ проводим границы между слоями различных пород строго внутри возрастного комплекса. После этого вычисляем абсолютные отметки уровней подземных вод как разность между абсолютной отметкой устья скважины и глубиной залегания соответствующего уровня. Если напорный уровень выше устья, то берется не разность, а сумма. Например, для скважины 1 абсолютная отметка уровня грунтовых вод равна 107, 2–6, 0=101, 2 м, а абсолютная отметка напорного уровня равна 107, 2 +11, 4=118, 6 м. Вычисленные отметки записываем справа от линии скважины и проводим уровни грунтовых вод пунктирной, а напорных — штрихпунктирной линиями (рис. 8).

|