Краткие справочные сведения по общей фотографииВ основе фотографического процесса лежат два явления: 1) проецирование собирающей линзой или аналогичной оптической системой (объективом) светового изображения объекта на плоскости приемника лучистой энергии (светочувствительного материала); 2) химические превращения светочувствительных веществ приемника в результате воздействия на них лучей света'. В качестве основных светочувствительных веществ в фотографировании используются микрокристаллы галоидных солей серебра (бромистого, хлористого, йодистого). Указанные микрокристаллы, распределенные в тонком слое желатина, нанесенном на соответствующую подложку (стекло, пленку, бумагу и т. п.), образуют светочувствительную фотографическую эмульсию. ' Указанная схема верна лишь для обычной (классической) фотографии, являющейся предметом нашего изучения, но не для гологра-фирования как одного из видов светографического запечатления различных объектов. Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка

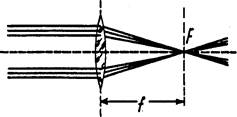

Рис. 5.1. Главное фокусное расстояние Действуя на эмульсионный слой, прошедшие через объектив лучи света вызывают в его микрокристаллах невидимые фотохимические превращения, создавая скрытое изображение запечатлеваемого объекта. В результате последующей химической обработки эмульсии скрытое фотографическое изображение превращается в видимое (негативное), с которого затем делается прямой (позитивный) отпечаток. Для того чтобы произвести фотосъемку, помимо знания устройства аппаратов и умения ими пользоваться, необходимо иметь представление об основных оптических характеристиках объективов (главном фокусном расстоянии, светосиле, угловом поле изображения, относительном отверстии, разрешающей силе, глубине резкости). Некоторые из этих характеристик целесообразно сначала 'уяснить на простом объективе — двояковыпуклой сферической линзе, всегда представляющей собой собирательную линзу. Главным фокусом любой сферической собирающей линзы называется точка Р (рис. 5.1), расположенная на главной оптической оси линзы (прямой линии, проходящей через центры обеих поверхностей линзы), в которой собираются лучи, входящие в линзу параллельно оптической оси. Расстояние от главной плоскости линзы до главного фокуса называется главным фокусным расстоянием этой линзы — /. Всякая линза (тем более объектив, состоящий из системы линз) имеет определенную толщину. Выделить в ней один оптический центр практически невозможно. Путем соответствующих расчетов строят две главные плоскости, образующие на пересечении с оптической осью две главные точки (Н и Яд). Соответственно всякий объектив имеет два главных фокуса (передний / и задний /) и соответствующие фокусные расстоя- Раздел II. Криминалистическая техника

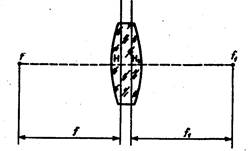

Рис. 5.2. Передние и задние главные фокусы и соответствующие фокусные расстояния ния (рис. 5.2). Для оптически однородной среды оба эти расстояния равны между собой. Поэтому обычно имеют в виду одно главное фокусное расстояние. Оно является постоянным для каждого объектива*. Величина главного фокусного расстояния объектива определяет ряд его оптических свойств, в том числе влияющих на величину угла поля изображения объектива и на масштаб даваемого им изображения, запечатленного с одного и того же расстояния. Например, чем больше главное фокусное расстояние, тем меньше угол поля изображения2 объектива при соответствующем расчетном кадре3 и соответственно крупнее масштаб изображения (при одном и том же расстоянии до объекта съемки), и наоборот. В свою очередь главное фокусное расстояние вместе с величиной поля и угла поля изображения определяют принадлежность объектива к нормальным, короткофокусным (широкоугольным), длиннофокусным (телеобъективам) и объективам с переменным фокусным расстоянием. Так, если нормальный объектив имеет /, равное примерно диаметру кадра (йк), и угол поля зрения ' Это не относится к объективам с переменным фокусным расстоянием, так называемым вариообъективам. 2 Углом поля изображения называется угол, образованный двумя лучами, исходящими из оптического центра объектива и направленными в две противоположные крайние точки диаметра поля изображения. 3 Расчетным кадром называют стандартный формат фотокадра, на который рассчитан данный объектив. Тема 5. Криминалистические фото- и видеосъемка 40° — 50°, то у широкоугольного / < а, к и угол поля зрения до 94°, у телеобъектива / > в, к и угол поля зрения до 9° и менее. Главное фокусное расстояние напрямую связано и с такими параметрами характеристики объектива, как его относительное отверстие и светосила. Относительное отверстие объектива характеризует способность объектива пропускать то или иное количество света за единицу времени и определяется отношением диаметра действующего отверстия объектива к главному фокусному расстоянию о.// или с1: 1. ГОСТом установлен ряд следующих относительных отверстий: 1: 1, 4; 1: 2; 1: 2, 8; 1: 4; 1: 5, 6; 1: 8; 1: 11; 1: 16; 1: 22; 1: 32. При оцифровке шкалы диафрагмы принято указывать только знаменатели этого ряда. Светосила объектива характеризует его способность давать тот или иной уровень освещенности изображения на фотоматериале при имеющейся яркости запечатлеваемого объекта. Соответственно светосила О определяется отношением освещенности Е^ изображения к яркости В^ снимаемого объекта: 0=Е^/В^. При этом реальная светосила объектива не полностью соответствует его относительному отверстию.так как при прохождении света через объектив часть светового потока теряется за счет поглощения и отражения части света стеклами линз объектива. Поэтому фактическая светосила всегда несколько меньше расчетной исходя из геометрических параметров относительного отверстия. Разрешающая сила объектива — его способность раздельно передавать близко расположенные штрихи. Она выражается максимальным количеством штрихов и равных им по ширине промежутков, которые способен раздельно передавать объектив на участке изображения длиной 1 мм. Исходя из теории фотографической оптики, при съемке разноудаленных объектов с большей резкостью (четкостью) передачи деталей должен запечатлеваться тот объект, на который объектив наводится при съемке, а изображения объектов, находящихся ближе или дальше плоскости наводки, теоретически могут быть и не резкими. На практике при съемке резким получается изображение не только в плоскости объекта наводки, но и плоскостей, расположенных ближе и дальше этого объекта в пределах определенного пространства, называемого резко изображаемым пространством [рис. 5.3). Следовательно, резкость изображения имеет определенную протяженность в глубину снимаемого предметного пространства. В результате Раздел II. Криминалистическая техника

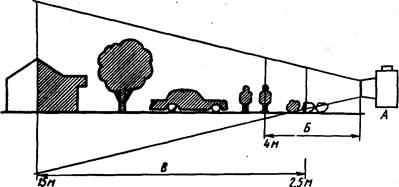

Рис. 5.3. Граница резкоизображаемого пространства: А — точка съемки (фотокамеры); Б — расстояние до плоскости наводки на резкость; В — глубина резко изображаемого пространства даже допущенная некоторая неточность в наводке объектива на резкость может существенно не отразиться на четкости изображения. Величина допустимого смещения плоскости наводки объектива, при котором изображение остается практически резким, называется глубиной резкости, объектива. Глубина резко изображаемого пространства на практике главным образом определяется путем регулирования диаметра отверстия объектива изменением диафрагмы.

|