Глава III ПЕРВЫЕ ВЕКА НА КАВКАЗЕ вторая часть

Мы охарактеризовали отношения алан с аборигенами Северного Кавказа, древними Арменией и Грузией в первые века нашей эры. Обратимся к древней Албании — Азербайджану. Совершив в 72 г. набег на Атропатену и Армению, аланы и иберы, как сообщает «Картлис Цховреба», возвратились на север, стали лагерем в Камбечовани на р. Иори и здесь начали дележ пленных и добычи (70, с. 348). На северный берег Куры указывает и Моисей Хоренский. Ясно, что в Камбечовани «Картлис Цховреба» следует видеть область Камбисена, упоминаемую Дионом Кассием, Помпонием Мелой и Плинием в Албании и локализуемую на р. Иори (сливающуюся с Алазанью севернее Куры). Существует мнение о том, что Камбисена, как и Сакасена, еще со времен скифских походов стала превращаться в метрополию ираноязычных племен в Закавказье (91, с. 201). Видимо, поэтому отягощенные богатой добычей аланы и устремились сюда. При работах в зоне строительства Мингечаурских водохранилища и ГЭС азербайджанскими археологами открыт обширный катакомбный могильник, основным полевым исследователем Г. М. Аслановым разделенный на два периода: I—III вв. и IV—VII вв. (92). Исследовано более 200 катакомб, не имеющих генетических истоков в местной предшествующей культуре и для территории Азербайджана являющихся новой формой погребального сооружения, вероятно привнесенной. Некоторые азербайджанские ученые уверенно связывают мингечаурские катакомбные захоронения с аланами и с их походом 72 г., ибо район Мингечаура, судя по всему, входил в пределы Камбисены (91; 93, с. 218—237). Отметим, что катакомбы Мингечаура выявлены именно на левом берегу реки (как об этом и говорит Моисей Хоренский) и появляются они во второй половине I в.— хронологически близко ко времени похода 72 г. Обращает на себя внимание и обычай искусственной деформации головы, представленный в катакомбах Мингечаура и в более ранние эпохи в Закавказье не известный. Конечно, это не этнический признак, как уже говорилось, обычай деформации черепов был распространен на огромной территории и у разных народов древности, но, в частности, для массагетов, сарматов и части алан на раннем этапе их истории этот обычай достаточно типичен. В передаче римского паремиографа Зенобия сохранилась пословица: «Сираки дают царский венец самому рослому или, по словам некоторых, имеющему самую длинную голову» (94, с. 290). Последнее достигалось путем накладывания специальных повязок на голову младенца (95, с. 189). Все это дает некоторые основания для отождествления мингечаурского катакомбного могильника с осевшими здесь в конце I в. аланами. Однако следует подчеркнуть, что в интересующем нас могильнике мы не имеем чисто сармато-аланского погребального обряда и инвентаря уже на раннем этапе его существования. В катакомбах Мингечаура можно видеть картину культурного синкретизма, когда в не свойственных местной этнической среде камерах и срубах совершались захоронения в скорченном положении, что, напротив, столь обычно для предшествовавшей азербайджанской культуры кувшинных погребений. Чем объясняется этот культурно-этнографический синкретизм, если в мингечаурском могильнике мы имеем дело с аланами, только что откочевавшими е Северного Кавказа? И. Алиев и Г. Асланов не дают ответа на этот вопрос, и мы можем учесть их интерпретацию мингечаурских катакомб как допустимую, но пока еще не доказанную гипотезу. Осевшие в Камбисене аланы, скорее всего, вторглись в Азербайджан через Иберию. Но мы имеем материалы о продвижении алан и на другом, северо-восточном фланге Албании — вспомним о царстве массагетов-маску-тов в Южном Дагестане — Северном Азербайджане, управляемом династами аршакидского происхождения и ликвидированном в начале VI в. сасанидским Ираном. На юге это царство достигало р. Куры, а центр его (по С. Т. Еремину) находился близ города Ширван (96, с. 47—58). С этого плацдарма планы могли легко осуществлять набеги на Мидию — Атропатену, входившую тогда в состав Парфии. Имеются пока отрывочные факты, определенным образом подтверждающие сказанное. После набега 72 г. Парфия поставила перед римским императором Веспасианом вопрос о защите от алан (70, с. 348). Эта дипломатическая акция Парфии была весьма своевременна, ибо в своем вторжении 72 г. сармато-аланы достигли Северо-Западного Ирана. В 1960 г. японская археологическая экспедиция под руководством профессора Намио Эгамы открыла катакомбный могильник первых веков и. э. в горной долине Дайламан (у юго-западного побережья Каспийского моря). Катакомбные захоронения для Ирана этой эпохи не характерны; погребенные относились к долихокранному средиземноморскому антропологическому типу и отличались от предшествующего населения эпохи раннего железа, а в погребальном инвентаре присутствуют сарматские металлические зеркала. Об этнической принадлежности дайламанских могильников японские археологи выводов не сделали, но мы имеем некоторые основания присоединиться к заключению советских ученых о том, что они оставлены сармато-аланами, проникшими в Северо-Западный Иран в результате одного из набегов I в. (91, с. 206; 97, с. 79—80; 98, с. 133—139). Здесь будет кстати указать и на то, что именно на этом пути — в Ленкорани — зафиксирована река Аланиачай (99, с. 11), а в Мукринском Курдистане и сейчас существует племя и округ «алан» (100, с. 136, прим. 62). Конечно, эти факты не обязательно возводить к походу алан 72 г. и вообще связывать с их возможным продвижением в Северо-Западный Иран. Но их и нельзя не учитывать в контексте событий первых веков н. э. Что касается катакомбного могильника Дайламан, я, вопреки М. П. Абрамовой, не согласной с сармато-аланской его атрибуцией, склонен присоединиться к И. Г. Алиеву и Ю. А. Заднепровскому и признать его сармато-аланским (44, с. 79—80). Аланская инвазия в Северо-Западный Иран исходным плацдармом скорее всего имела царство маскутов в Дагестане — Северном Азербайджане. Как видим, в догуннский период сармато-аланы достаточно хорошо фиксируются на всем Центральном Кавказе, начиная от Пятигорья, и на Северо-Восточном Кавказе до р. Куры. Не следует воспринимать их расселение как сплошной массив на всей указанной территории, скорее это были более или менее многочисленные и слабо между собой связанные, разные по происхождению группы древних иранцев, переживавших процесс оседания на землю, перехода к земледельческому хозяйству и усиливавшихся контактов с аборигенным кавказским населением. Постоянный приток древнеиранских элементов с севера, из огромных степных резервуаров, спонтанно усиливал позиции иранцев, и римский географ IV в. Касторий на своей известной «Tabula Peitingeriana» имел все основания поместить алан к северу от Кавказского хребта (101, с. 631—634). Более того, уже во II в. Птолемей впервые упоминает горы Алан (102, с. 230), что в V в. подтверждает Стефан Византийский (103, с. 253). Последний прямо указывает: «Алан-гора Сарматии», а поскольку вслед за этим идет упоминание Албании («страна около восточных Иверов»), мы вправе считать, что речь идет о Сарматии Азиатской, где и находился Кавказский хребет. Вряд ли это Донецкий кряж, как это казалось Ю. А. Кулаковскому (104).

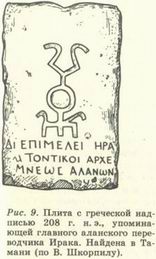

Выше уже говорилось о связях алан-танаитов с позднеантичными городами Северного Причерноморья и, в первую очередь, — с Боспором. Скрещение традиций боспорского ювелирного производства с применением цветных вставок и восточно-среднеазиатских художественных влияний заложило основы формирования так называемого «полихромного сарматского стиля». Подробнее на нем мы остановимся ниже. Сейчас же укажем, что следствием этих связей стало значительное количество изделий римского производства, осевших в сармато-аланских могильниках Нижнего Подонья и Северного Кавказа. О римских импортах Подонья, по Б. А. Раеву, уже говорилось; они обобщены в его новой монографии (105). Сводка римского материала первых веков н. э., включая территорию Северного Кавказа, опубликована В. В. Кропоткиным. В ней, в частности, помещены бронзовые римские сосуд и ручка от сосуда из Кобани (106, рис. 57, 3; 60, 6). Есть и более новые находки римских импортов в Предкавказье. Все это побуждает думать, что сармато-аланские сношения с Римской империей в I — IV вв. пыли более широкими, чем мы считали до сих пор. В этой связи нужно кратко погнуться очень интересного погребения, открытого археологами Кабардино-Балкарии в кургане 13 у с. Кишпек. Под насыпью обнаружена большая (4, 80X3, 55 м) прямоугольная яма ориентированная по линии север — юг, разделенная на две камеры в северной камере находился погребенный, в южной — сопровождающие его вещи (Стены ямы были обложены тесаными бревнами, южная камера ими же перекрыта. Богат и многообразен погребальный инвентарь, в котором местные формы керамики и кувшин из Абхазии сочетаются с предметами италийского и провинциально-римского происхождения: железный канделябр на трех ножках, бронзовые или медные котелки, античный бронзовый ключ-герма крупные золоченые бляхи с сердоликовыми и синими стеклянными вставшими от конской узды, железный шлем из пластин, украшенный четырьмя сердоликовыми вставками в специальные гнезда (107, с 13—20 рис II -VIII). Автор раскопок Р. Ж. Бетрозов датировал комплекс из Кишпека последней четвертью IV — первой Половиной V в. (107, с. 25), т. е временем гуннского нашествия, тогда как в действительности он должен быть отнесен к концу III в. (по А. К. Амброзу, 108, с. 27) или началу IV в. (по В. А. Кузнецову 109, с. 5). Позднеримское происхождение гарнитура инкрустированных блях и уникального офицерского шлема, имеющего почти полную аналогию начала IV в. из Эшкютер в Будапеште (110, с. 247, рис 80; Т. Надь этот шлем помещает между 20—70 гг. IV в., 111, с. 208) не вызывает сомнений. Следовательно, нет никаких оснований приписывать комплекс из Кишпека гуннам или аланам, подвергшимся тюркизации со стороны гуннов (107, с. 31). Если учесть, что большие могильные ямы " с деревянными конструкциями в них практиковались у савроматов и сарматов, а в инвентаре Кишпека присутствуют такие характерные сарматские элементы как разбитое металлическое зеркало и схематичная фигурка из мергеля (107, рис. VII, 3—4), сармато-аланская атрибуция этого комплекса кажется вполне допустимой. Не настаивая на уверенности своих суждений, я предполагаю что захороненный в кургане 13 Кишпека воин мог быть представителем той аланской всаднической аристократии, которая через порты — эмпории Северного Причерноморья получала продукцию римских мастерских и это должно рассматриваться в контексте общих экономических и культурных связей Нижнего Дона — Северного Кавказа с Римской империей. Обилие римских импортов в погребении свидетельствует, что вплоть до появления гуннов в степях Азиатской Сарматии Рим был заинтересован в аланах Опустошительные набеги алан на Закавказье и Ближний Восток в I—II вв. появление сарматских племен роксолан и языгов на восточных границах Империи уже в I в. н. э., безусловно, привлекли внимание римлян, вынужденных считаться с этими воинственными кочевниками. Теперь обратимся к Северо-Западному Кавказу. Были ли аланы и здесь? Широко известны факты расселения сарматских этнических групп и Среднем и Нижнем Прикубанье и так называемой «сарматизации» местной культуры меотских племен (38; 112, с..62—71; 113, с. 205—218). Во всяком случае появление и широкое распространение катакомбных. могильников в Прикубанье на рубеже н.э. и, в первую очередь, катакомб II и III типов (по классификации К. Ф. Смирнова; 39) справедливо связывается с сарматами, хотя процесс генезиса катакомб здесь сложен и включает в себя и иные воздействия и импульсы, идущие от «земляных склепов» античных городов Боспора. Сарматские племена сираков и аорсов принимали деятельное участие в политической жизни Боспора в I в.— об этом мы уже говорили выше. Следовательно, оба эти племени, вошедшие в состав алан, обитали неподалеку от Боспора и Таманского полуострова, иначе такая активность вряд ли была возможна. В частности, в правобережном Прикубанье, Восточном Приазовье и далее на северо-восток, вплоть до р. Маныча и Терека, жили сираки (114, с. 40—41; 115, с. 32) — один из важных компонентов в этногенезе алан. В 1901 —1902 гг. известный археолог профессор Н. И. Веселовский между кубанскими станицами Казанской и Тифлисской раскопал интереснейший могильник первых веков н. э. В литературе он получил название «Золотое кладбище» (116, с. 341—373). Это были курганы, под насыпями которых скрывались катакомбы нескольких типов, наполненные богатым, хотя и ограбленным, погребальным инвентарем. В 1905 г. тот же Н. И. Веселовский исследовал сходные сарматские подкурганные катакомбы у станицы Некрасовской (117, с, 73—75), а сравнительно недавно Е.П.Алексеевой были изучены подкурганные катакомбы у аула Учкекен (Терезе) в Карачаево-Черкесии, во многом тождественные катакомбам «Золотого кладбища» (118, с. 132). Это памятники одного круга. Этническая принадлежность «Золотого кладбища» остается спорной: Н. В. Анфимов видит в нем местную меотскую основу, К. Ф. Смирнов считает его сармато-аланским памятником, испытавшим сильное воздействие культуры меотов. По мнению последнего, «Золотое кладбище» оставлено аланами — выходцами из прикаспийских степей, частично смешавшимися со старым меото-сиракским населением Прикубанья (38, с. 15—16). Выводы К. Ф. Смирнова поддержаны Л. Г. Нечаевой, выдвинувшей предположение о вытеснении алан со Средней Кубани в ее верховья гуннами (119, с. 138— 139) и последним исследователем «Золотого кладбища» А. М. Ждановским (120, с. 38—45), Предположение Л. Г. Нечаевой неприемлемо, так как «Золотое кладбище» не доживает до конца IV в. и прекращает свое существование в III в.— видимо, в связи с теми новыми перемещениями внутри сарматского мира, о которых мы упоминали выше. Аланская принадлежность «Золотого кладбища» представляется нам более вероятной. Тем самым мы фиксируем пребывание алан на правобережье Средней Кубани в I—III вв. В 1934—1935 гг. в станице Даховской на Кубани была найдена серебряная чаша с греческой надписью и именем «царя Великой Армении» Пакора (161 — 163 гг.). Изучавшая эту чашу К. В. Тревер предполагает, что она входила в состав даров, полученных от Пакора одним из аланских вождей или попала в район Майкопа в результате очередного грабительского вторжения алан в Закавказье. Кстати, такое вторжение алан в Армению имело место в 197 г. Не исключено, что именно тогда чаша из Даховской и была захвачена аланами в виде трофея (121, с. 244—245). Нет сомнения, что какие-то группы алан находились и в районе побережья рядом с Боспором (видимо, на Таманском полуострове). В эпоху римского императора Августа (27 г. до н. э.— 14 г. н. э.) некий боспорец Аспург был послом от Фанагории, состоял «переводчиком сарматов» и умер в Риме (50, с. 6, прим. 3). Судя по иранскому облику имени и знанию языка сарматов, этот боспорец был сарматского происхождения. В начале же III в. на Таманском полуострове существовал целый штат аланских переводчиков. Об этом нам документально повествует уникальная надпись на каменной плите, обнаруженной 12 октября 1910 г. на усадьбе казака Деценко в станице Таманской. В надписи, увенчанной знаком боспорского царя Савромата II, говорится о главном аланском переводчике Ираке (122, с. 112—114). Приведем комментарий автора публикации этого памятника В. Шкорпила: «Раз в городе, находившемся на месте теперешней Тамани, состоял в начале III в. по Р. Хр. целый штат переводчиков с особым на- чальником во главе, то отсюда можно вывести заключение, что аланы в это время были в самых оживленных сношениях с греческими колониями, расположенными на восточном берегу Боспора Киммерийского и что область, занятая аланами, или была весьма близка к Воспорскому царству, или может быть доходила даже до его пределов».

Усиление иранского (сармато-аланского) элемента в этническом составе Боспорского царства признает и Я. Харматта. В этой связи он анализирует рассказ Константина Багрянородного в его труде «Об управлении государством», где сообщается о походе царя Боспора Савромата в конце III в. против римлян. Собрав войско из «припонтийских сарматов», Савромат завоевал страну лазов (Лазика — часть Западной Грузии.— В. К.) и продвинулся до р. Галис в Малой Азии. Император Диоклетиан из-за нехватки сил обратился за помощью к Херсонесу. Херсонесцы захватили Боспор и вынудили Савромата покинуть Малую Азию. Я. Харматта установил, что имя боспорского царя из династии Савроматов — Фофорс («взрослый», 129, с. 204—208). Следует полагать, что упомянутые «припонтийские сарматы» — аланы. Среди них были и аланы из азиатского Воспора, и поскольку Я. Харматта датирует набег Фофорса 90-ми годами III в., возникает вопрос: не имел ли погребенный в кургане 13 Кишпека в начале IV в. сармато-аланский воин какого-то отношения к этому походу в римские владения в Закавказье и Малой Азии, откуда он мог привезти трофейные шлем и убранство, а также типично абхазский кувшин? На основании рассмотренных выше письменных источников и археологических данных можно сделать вывод, что кочевые и полукочевые сармато-аланские племена в первые четыре столетия нашей эры и вплоть до нашествия гуннов 372 г. составляли часть населения равнинного Предкавказья от южных районов Дагестана на востоке до Тамани и Меотиды на западе. Согласно Равеннскому анониму, аланы размещались и в нынешних Калмыцких степях до низовьев Волги. Есть археологические и письменные источники, указывающие на присутствие сармато-алан и в Северо-Западном Казахстане в районе полуострова Мангышлак и прилегающей к нему с востока территории (90; 130, с. 114—140; 131, с. 196). Мы далеки от мысли утверждать, что население этой огромной территории было сплошь аланским и что племен иной этноязыковой принадлежности здесь быть не могло. Так не могло быть в действительности, и аланы постоянно находились в состоянии регионального контактирования с аборигенными кавказскими племенами, что и объясняет процесс этнокультурной интеграции, начавшийся уже в первые века нашей эры. Сказанное в первую очередь касается предгорной зоны. С другой стороны, плотность аланского населения в разных районах Северного Кавказа была различной и исторически обусловленной конкретными причинами. Охарактеризовать эту картину расселения более детально мы пока не можем. Вновь подчеркнем главное — факт аланской политической доминации на равнинах Северного Кавказа в первых веках нашей эры. Конец ей был положен нашествием гуннов на исходе IV в.

|

Соседство алан с Боспором и включение их в состав оседлого населения азиатской стороны Боспорского царства признано научным фактом в современной литературе (123, с. 346); таким образом, предположения В. Шкорпила оказались весьма близки истине. Они определенно подтверждаются материалами боспорской ономастики (напр. сарматские имена Саваг, Фаиснарт, Сорак в катакомбах Боспора; 125, с. 23; 126, с. 28—31) и осетинского нартского эпоса, в котором часто упоминается Черное море и «Тамани быдыр» — равнина Тамани. В. И. Абаевым раскрыта историческая основа сказания о Хуандон-алдаре, в котором отразились боспоро-сармато-аланские отношения (124, с. 54—61). Сарматизация материальной культуры Боспора хорошо прослеживается на керамике (127, с. 247—255), а И. Т. Кругликова па этом основании пишет: «Наиболее тесные связи Пантикапея с азиатским Боспором, Кубанью и Северным Кавказом сказываются в наличии большого количества одинаковых типов керамики в Пантикапее и у кавказских племен. Это объясняется как торговлей, так и непосредственным проникновением аланских племен в Пантикапей в первые века н.э.» (128, с. 113).

Соседство алан с Боспором и включение их в состав оседлого населения азиатской стороны Боспорского царства признано научным фактом в современной литературе (123, с. 346); таким образом, предположения В. Шкорпила оказались весьма близки истине. Они определенно подтверждаются материалами боспорской ономастики (напр. сарматские имена Саваг, Фаиснарт, Сорак в катакомбах Боспора; 125, с. 23; 126, с. 28—31) и осетинского нартского эпоса, в котором часто упоминается Черное море и «Тамани быдыр» — равнина Тамани. В. И. Абаевым раскрыта историческая основа сказания о Хуандон-алдаре, в котором отразились боспоро-сармато-аланские отношения (124, с. 54—61). Сарматизация материальной культуры Боспора хорошо прослеживается на керамике (127, с. 247—255), а И. Т. Кругликова па этом основании пишет: «Наиболее тесные связи Пантикапея с азиатским Боспором, Кубанью и Северным Кавказом сказываются в наличии большого количества одинаковых типов керамики в Пантикапее и у кавказских племен. Это объясняется как торговлей, так и непосредственным проникновением аланских племен в Пантикапей в первые века н.э.» (128, с. 113).