Лекция № 4. Методы, измерительные преобразователи и приборы для измерения периодических сигналов

Содержание лекции: измерительные детекторы и преобразователи; структурные схемы ИС; каналы связи и ИС. Цель лекции: изучить и понять особенности измерения периодических сигналов и приборную реализации методов измерения. В ИТ весьма широко применяются синусоидальные и периодические последовательности прямоугольных импульсов, а также пилообразные и треугольные импульсы (см. рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Периодические сигналы

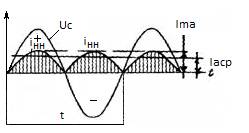

В метрологии измерительные сигналы описываются математическими моделями. Для стационарного синусоидального (гармонического) сигнала принята модель u(t) = Umsinω t; i(t) = Imsin(ω t + φ). Энергетический параметр данной модели, как известно из ТОЭ, может быть задан в виде амплитудного значения (АЗ), среднеквадратического (действующего) значения (СКЗ), среднего значения за определённый интервал, например, период (СЗ), среднего выпрямленного значения за период (СВЗ). В зависимости от поставленной измерительной задачи можно получить любое из перечисленных значений. Для этих целей применяются преобразователи – детекторы. Детектор – первичный линейный преобразователь переменного тока в постоянный или пульсирующий одного знака. В качестве детектора СЗ и СВЗ применяется выпрямительный мост (см.рисунок 4.2), состоящий из четырёх полупроводниковых диодов. В диагональ моста, образованного катодной группой (знак +) и анодной группами диодов (знак –), включён ИМ МЭС. Данное устройство выпрямляет отрицательную часть синусоидального напряжения (см. рисунок 4.3).

Рисунок 4.2 – ИС выпрямительной системы (а), чередование рабочих диодов при положительной (б) и отрицательной (в) полярности входного сигнала В результате чрез ИМ протекает ток в форме двух синусоидальных импульсов за период Т= 2 π /ω. Амплитуда импульсов равна Imп =Umс/(2Rд+Rим), Rд – прямое сопротивление диода, Rим – сопротивление ИМ.

Рисунок 4.2 – Осциллограммы входного сигнала и тока ИМ

Среднее значение тока через прибор равно Iп ср = 2 Imп / π. Для прибора, приведённого на рисунке 4.1, а, получим I=2Umс/ (2Rд+Rп) = 2KuIUmc/ π, где KuI =1/(2Rд + Rп) – коэффициент преобразования напряжения в ток. В повседневной практике пользуемся действующими значениями, поэтому α = 2KuI1, 41Uс/π. Известно, что коэффициент формы синусоидального напряжения (тока) равен Кф.син =π /(2× 1, 41) = 1, 11. С учётом Кф.син имеем α =KuIUс/Кф.син= 0, 9KuIUс, т.е. действительно прибор показывает действующее значение напряжения. Если шкалу проградуировать в действующих значениях синусоидального сигнала, то при её разметке вводится множитель 0, 9. Коэффициент KuI определяет пределы измерения прибора. Практическая схема преобразователя переменного тока в постоянный на основе полупроводниковых диодов и усилителя представлена на рисунке 4.3.

1 – усилитель; 2 – диодный детектор по однополупериодной схеме; 4 – фильтр низких частот. Рисунок 4.4 – Диодный электронный преобразователь

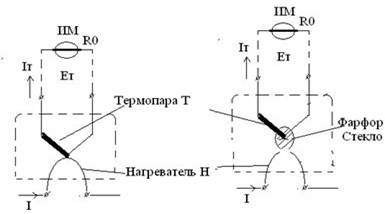

Однако данный детектор ограничен по частоте измеряемого сигнала. Он применяется для измерения сигналов с частотой не свыше 40 кГц. Для измерения напряжений и токов на высоких частотах (до 60 МГц) применяются термопреобразователи (ТП) (см. рисунок 4.4). Термопреобразователь ТП преобразует тепло, выделяемое в нагревателе Н за счёт измеряемого тока, в термо-ЭДС при помощи термопары Т.

а – контактная; б – бесконтактная. Рисунок 4.5 – Устройство ТП

Среднеквадратическое значение переменного напряжения можно весьма точно измерить при помощи двух термопреобразователей (ТП), включённых в схему компенсации выходного напряжения (см. рисунок 4.6). В преобразователе ТП1 измеряемое переменное напряжение преобразуется в постоянное напряжение, поступающее на усилитель УПТ1. Выходной ток данного усилителя протекает по нагревателю ТП2, термо-ЭДС которого включена встречно с термо-ЭДС ТП1. В этом заключаются компенсационные свойства данной схемы. Усилитель УПТ усиливает разность Ет1 – Ет2, сводя её к минимуму. Показание выходного прибора пропорционально действующему значению входного напряжения, причём его шкала линейная.

1 – делитель напряжения; 2 – усилитель по эмиттерной схеме повторителя; 3 – аттенюатор; 4 – усилитель переменного тока; 5 – детектор; 6 – усилитель постоянного тока; 7 – индикатор. Рисунок 4.6 – Структурная схема преобразователя переменного тока с детектором среднеквадратических (действующих) напряжений

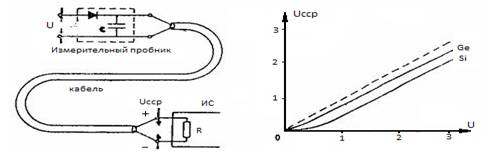

Измерение амплитудных (пиковых значений) производится с помощью специальной схемы выпрямления (см. рисунок 4.7, а). Измерительное устройство (диод, ёмкость) помещены в выносное устройство – пробник. Пробник соединяется с ИС коаксиальным кабелем. Этот кабель передаёт только постоянное напряжение, и поэтому емкость кабеля и входная ёмкость ИС никакого влияния на результат измерения не оказывают. Основным достоинством детектирования входного сигнала внутри пробника является увеличение входного импеданса. Пробник пикового детектора может обеспечить входной импеданс Zвх, примерно равный 1Мом/1пФ.

Рисунок 4.7 – ИС с пиковым детектором (а) и вольтамперные характеристики измерительного пробника (б)

|