Расчет загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника

Рис. 2. Распределение приземной концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на оси факела выброса точечного источника

Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м3) при выбросе нагретой смеси ЗВ с воздухом из одиночного точечного источника (труба с круглым устьем) при неблагоприятных метеорологических условиях (штиль, слабая скорость ветра, неустойчивая стратификация атмосферы, инверсия) на расстоянии xм (м) от источника определяется по формуле:

где А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, соответствующий неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна (табл. 1); М - масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени (табл. 2), г/с; F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; m и n - коэффициенты. Учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; H (м) - высота источника выброса над уровнем земли; h - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, h = 1 (табл.1); DТ - разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв, °С. Значение температуры окружающего атмосферного воздуха Тв и температуры выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси Тг для выполнения расчета принимают по табл. 1.; V1 - расход газовоздушной смеси, м3/с, определяемый по формуле:

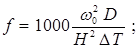

где D - диаметр устья источника выброса, м; w0 -средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с. Значение безразмерного коэффициента F принимаем: а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т. п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) - 1; б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п. 5а) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2; от 75 до 90 % - 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки - 3.

Значения коэффициентов m и n определяем в зависимости от параметров f, vм,

Коэффициент n определяем в зависимости от f по формулам:

Если fе < f < 100, то значение коэффициента т вычисляем при f = fe. Коэффициент n при f < 100 определяем в зависимости от vм по формулам n = 1 при vм ³ 2; (9)

n = 4,4 vм при vм < 0,5. (11) Расстояние xм (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения см, определяется по формуле

где безразмерный коэффициент d при f < 100 находится по формулам:

При f > 100 или DT» 0 значение d находится по формулам:

Значение опасной скорости uм (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной концентрации вредных веществ см, в случае f < 100 определяется по формулам:

При f >100 или DT» 0 значение uм вычисляем по формулам:

Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества сми (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях и скорости ветра u (м/с), отличающейся от опасной скорости ветра uм (м/с), определяем по формуле сми = r cм, (25) где r - безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения u / uм по формулам:

Расстояние от источника выброса xми (м), на котором при скорости ветра u и неблагоприятных метеорологических условиях приземная концентрация вредных веществ достигает максимального значения сми (мг/м3), определяем по формуле: хми = p xм, (28) где р - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения u / uм по формулам:

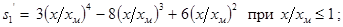

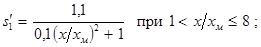

При опасной скорости ветра uм приземная концентрация вредных веществ с (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях х (м) от источника выброса (см. рис. 2) определяем по формуле с = s 1 cм, (32) где s 1 - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения x / xм и коэффициента F по формулам:

Максимальная концентрация cмx (мг/м3), достигающаяся на расстоянии x от источника выброса из оси факела при скорости ветра uмx, определяем по формуле

где безразмерный коэффициент

Расчеты концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, выполненные по формулам (32) и (37) необходимо представить в таблице (см. ниже).

Скорость ветра uмx при этом рассчитываем по формуле uмx = f 1 uм, (46) где безразмерный коэффициент f 1 определяем в зависимости от отношения x / xм по формулам: f 1 = 1 при x / xм £ 1; (47)

f 1 = 0,25 при 8 < x / xм < 80; (49) f 1 = 1,0 при x / xм ³ 80. (50) Для каждого источника радиус зоны влияния рассчитывается как наибольшее из двух расстояний от источника х 1 и х 2, где х 1 = 10 xм, а величина х 2 определяется как расстояние от источника, начиная с которого с £ ПДКcc. Делаем вывод о величине максимальной приземной концентрации и сравниваем с предельно-допустимой концентрацией и возможные последствия для населения проживающего в зоне загрязнения.

|

(1)

(1) (2)

(2) и fe.

и fe. (3)

(3) (4)

(4) (5)

(5) (6)

(6) (7)

(7) (8)

(8) (10)

(10) (12)

(12) (13)

(13) (14)

(14) (15)

(15) (16)

(16) (17)

(17) (18)

(18) (19)

(19) (20)

(20) (21)

(21) (22)

(22) (23)

(23) (24)

(24) (26)

(26) (27)

(27) (29)

(29) (30)

(30) (31)

(31) (33)

(33) (34)

(34) (35)

(35) (36)

(36) (37)

(37) находится в зависимости от отношения х / хм по формулам:

находится в зависимости от отношения х / хм по формулам: (39)

(39) (40)

(40) (41)

(41) (42)

(42) (43)

(43) (44)

(44) (45)

(45) (48)

(48)