Барьерные системы организма. Компенсаторные и приспособительные процессы

Студент: Верба И.Н. Вариант: 6 Группа: БИ-31 Преподаватель: Заржецкая Н.В. Дата сдачи: Отметка о защите:

Новосибирск, 2015

1. Выполните анализ периодической последовательности прямоугольных импульсов 1.1 Скважность Круговая частота

Удельная мощность P = 0,394

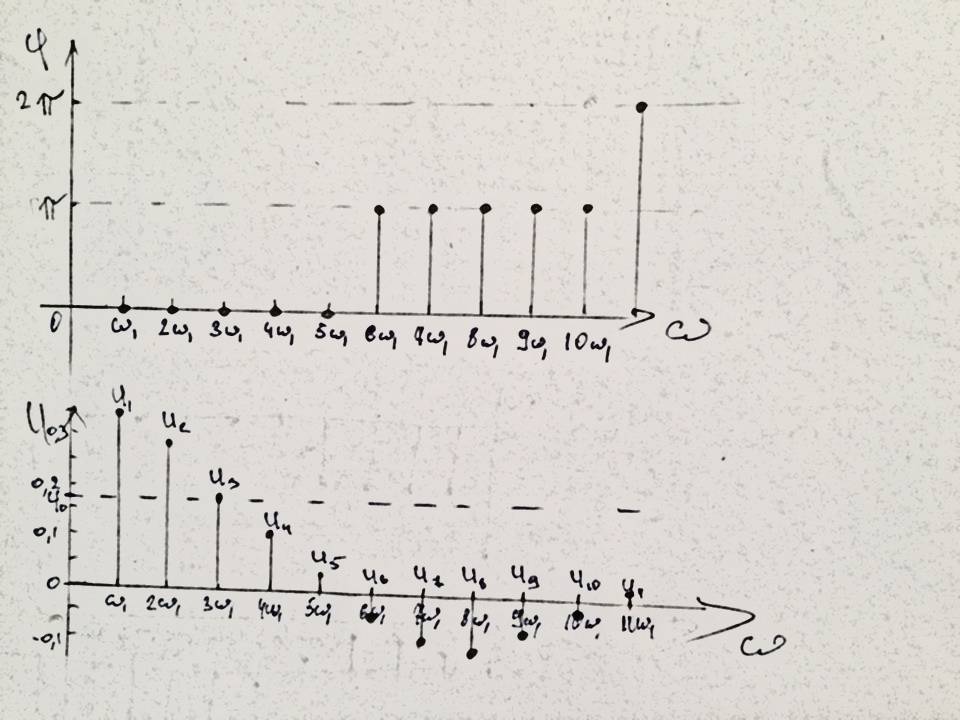

2. Задача синтеза. 2.1. Используя уравнение (1), представьте сумму первых 10 гармоник подставив в виде уравнения

по вычисленным в таблице значениям un для из таблицы 3

в виде графика 4 во временном диапазоне одного периода Т=

Рис. 3. Временной интервал для синтеза сигн

Тема 1 Основные понятия и категории патологии. Эксперимент как основной метод патологической физиологии Цель занятия: Дать общее представление об основных понятиях и категориях общей нозологии и значения экспериментального метода в изучении патологических процессов в организме.

Патологическая физиология – фундаментальная теоретическая дисциплина, занимающая центральное место в системе высшего ветеринарного образования. Она в эксперименте изучает механизмы, обеспечивающие здоровье и устойчивость животных к патогенным факторам, приспосабливаемость организмов к условиям существования. Патологическая физиология изучает основные закономерности возникновения, развития и исхода болезни. Конечной целью патофизиологии является раскрытие законов, по которым развивается болезнь. Цель изучения дисциплины - научить студентов разбираться в механизмах развития болезней и выздоровления, уяснить основные и общие законы деятельности органов и систем у больного животного. Объектом изучения патологической физиологии являются общепатологические процессы с постоянным и типичным течением, встречающиеся при самых различных заболеваниях и механизмы расстройства функций отдельных органов и систем организма. Патологическая физиология – экспериментальная наука, но она тесно связана с клиническими дисциплинами. Основной метод в патологической физиологии – экспериментальный. С помощью эксперимента можно воспроизвести на животных отдельные нарушения органов и систем, а также отдельные болезни. Для изучения патологических процессов применяются следующие основные экспериментальные методы: Метод выключения – удаление какого-либо органа хирургическим или другим методом (холод, радиация, фармакологические средства). Метод раздражения: для того, чтобы вызвать изменения функции какого-либо органа или ткани, раздражают симпатические нервные окончания. Введение в организм каких-либо веществ (лекарственных препаратов, ферментов, гормонов, антигенов). Метод изолированных органов и тканевых культур: на изолированной кишке можно вызвать анафилактическую реакцию, если подействовать на нее антигеном, которым было сенсибилизировано животное. Очень важным является сравнительный и эволюционный метод исследования, разработанный И.И. Мечниковым. В патологической физиологии широко используют также методы клинического наблюдения. При оценке результатов исследования применяют современные математические методы статистической обработки экспериментальных данных и наблюдений. Различают острый и хронический эксперименты. Острый эксперимент основан на оперативном вмешательстве в организм животного. Он позволяет изучать острые расстройства в организме, например: шок, коллапс, острую недостаточность дыхания, почек, сердца. Хронический эксперимент – длительный, дает возможность изучать динамику развития болезни. Его используют для моделирования хронических болезней, например, атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета, язвенной болезни. Этапы проведения патофизиологического эксперимента: 1. Планирование эксперимента 2. Моделирование патологического процесса 3. Получение информации об изменениях в организме экспериментальных животных 4. Анализ и синтез полученных данных. Планирование эксперимента предусматривает: ü создание рабочей гипотезы ü постановку цели и задач исследования ü определение объекта эксперимента (вид, возраст, пол животных) ü составление схемы эксперимента (характер и частота патогенных влияний, доза, продолжительность и т.д.) ü определение объема исследований (количество опытов, перечень методик, которые будут использованы). Для анализа полученных результатов могут быть использованы: ü математические методы – методы статистики, математического моделирования ü сравнительные методы анализа – филогенетический, онтогенетический, топографо-анатомический ü метод сочетания патогенных воздействий – использование разных комбинаций патогенных влияний ü метод моделирования патологического процесса, а затем его устранение введением определенных веществ или другими влияниями. Тема 2 Барьерные системы организма. Компенсаторные и приспособительные процессы Цель занятия: Изучить роль защитно-приспособительных механизмов в обеспечении оптимальных условий для жизнедеятельности организма, понятия об адаптации и компенсации. Изучить роль неспецифических и специфических барьерных систем для поддержания гомеостаза организма.

Здоровье определяется как форма жизнедеятельности организма, при которой структура и функции соответствуют друг другу, а система регуляции данной взаимосвязи на различных уровнях дает возможность полностью реализовать генетический потенциал данного вида животных в конкретных условиях внешней среды. Таким образом, пребывание организма в состоянии здоровья определяется состоянием его барьерных систем, а также способностью нервной, эндокринной и иммунной систем адекватно реагировать на воздействие факторов внешней среды. Реакции интегрирующих систем на воздействие внешних факторов называются адаптационно-компенсаторными. Природа наделила животных двумя важными механизмами: · адаптацией (чтобы не заболеть); · компенсацией (чтобы не умереть). Адаптация – способность организма перестраивать свои функции и поведение в ответ на изменение условий внешней среды для осуществления полноценной жизнедеятельности. Компенсация – процесс, направленный на восстановление утраченной функции органа за счет усиления или перестройки функции другого (или других) органа (органов) или систем. Виды компенсации: 1. Рабочая – проявляется усилением функциональной активности сохранившихся частей органов при их повреждении. 2. Кооперативная (содружественная) – компенсация утраченной функции органа за счет других органов, выполняющих сходные функции. Например, при резком нарушении функции почек выделительную функцию начинает выполнять кожа. 3. Викарная (заместительная) – развивается в парных органах. Характеризуется усилением функциональной активности одного парного органа после удаления или гибели другого. 4. Обменная – компенсация нарушенного одного вида обмена веществ активизацией другого. Например, при резком дефиците глюкозы она образуется не из гликогена, а из аминокислот и даже глицерина. 5. Тканевая (регенерация) – это способность к восстановлению структурных элементов клеток или тканей взамен утраченных. Регенерация свойственна всем клеткам. Стадии компенсации: 1. Фаза становления – проявляется увеличением интенсивности обмена веществ с включением в работу резервных структур. 2. Фаза закрепления – проявляется перестройкой структуры органа, обеспечивающей его функцию в условиях повышенной нагрузки (гипертрофия миокарда при пороках сердца). 3. Фаза истощения (декомпенсации) – происходит срыв компенсаторных процессов, возможен летальный исход. Барьерные системы организма – это морфо-функциональные образования, имеющие способность предотвращать возникновение болезней путем нейтрализации вредоносных факторов (прежде всего биологических). Барьерные системы делятся на: · специфические · неспецифические. (специфические и неспецифические факторы защиты организма) Неспецифические факторы (барьерные системы) – действуют при контакте с любым возбудителем (или вредоносным фактором): ü кожа и слизистые оболочки. Их защитные свойства реализуются благодаря морфологическим особенностям (роговой слой эпидермиса, мерцательный эпителий бронхов), рН кожи – 4,6 (кислая среда), наличию симбионтной микрофлоры (нормальная микрофлора кожи и слизистых угнетает рост патогенных микроорганизмов), бактерицидным свойствам (обусловлены лизоцимом, иммуноглобулинами, молочной и соляной кислотами); ü лимфоузлы и вторичные лимфоидные образования (скопления лимфоидной ткани); ü гуморальные неспецифические факторы крови, лимфы и тканевой жидкости – лизоцим, β-лизины, лактоферрин, трансферрин, интерферон, комплемент); ü клеточные неспецифические факторы крови, лимфы и тканевой жидкости – макрофаги (система мононуклеарных фагоцитов), микрофаги (нейтрофилы); ü рефлекторные защитные реакции – чихание, кашель, рвота; ü компенсаторные реакции различных органов и систем. К ним относятся изменение нервной и эндокринной регуляции, перераспределение кровотока, повышение выделительной функции почек и антитоксической функции печени. Специфические факторы (барьерные системы) – направлены против определенного возбудителя, обуславливаются его антигенными свойствами. В результате на конкретные антигены вырабатываются специфические антитела или образуются специфические клеточные факторы защиты. Для оценки состояния барьерных систем и контроля состояния здоровья в целом существует ряд объективных показателей: температура тела, частота пульса, дыхания, морфологический и биохимический состав крови, анализ мочи. Тема 3

|

= 5.46

= 5.46 =91.65

=91.65

,

,  ,

,  , ….

, ….  и постройте временную зависимость на периоде Т, например.

и постройте временную зависимость на периоде Т, например. , используя текущее время t = nD t - t/2, с шагом

, используя текущее время t = nD t - t/2, с шагом  где n=0,1,2, …,10, показанного на рис. 3.

где n=0,1,2, …,10, показанного на рис. 3.