Остромирово евангелие, л.119 а.Формы древнерусского аориста, по существу, ничем не отличались от соответствующих старославянских форм; отличия касались лишь изменения носового [е] в [а] > ['а] в 3-м л. мн. ч. (др.-русск. хвалиша при ст.-слав. хвалит*) и отсутствия различия форм 2—3-го л. дв. ч. (др.-русск. 2—3-е л. хвалиста и ст.-слав. 2-е л. хвалист и 3-е л. хвалисте). По своему значению аорист являлся простым прошедшим временем, обозначавшим как длительное, так и мгновенное единичное действие, полностью обращенное в прошлое. Он употреблялся тогда, когда речь шла о прошлом факте и когда прошедшее действие мыслилось как единичный, целиком законченный в прошлом акт. Ниже представлена парадигма некоторых глаголов.

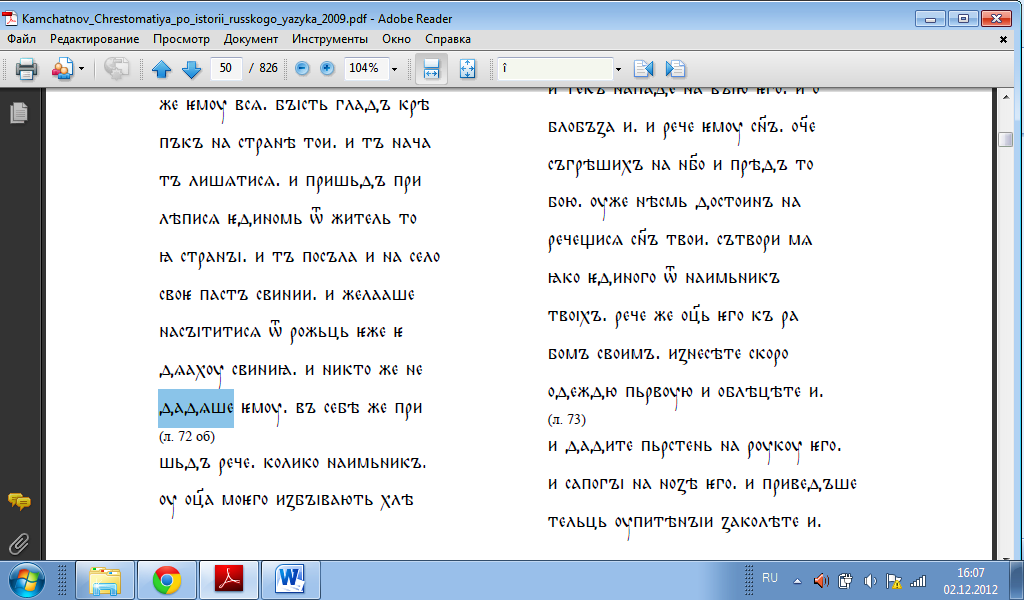

Киржаева В.П. в пособии по исторической грамматике языка отмечает, что архаично образование нетематического сигматического аориста от основ на согласный, например: 1-е л. ед. ч. РѢХЪ (РЕШТИ), ВѢСЪ (ВЕСТИ). В отличие от него тематический сигматический аорист образуется путем присоединения суффикса *s не непосредственно к основе инфинитива на согласный, а после тематического гласного о/е. При образовании аориста от основ инфинитива на гласный (II–V типы) суффикс *s присоединяется непосредственно к основе без тематического гласного. Отметим, во 2–3-м л. ед. ч. в древнерусской парадигме, как и в старославянской, закрепляется форма простого (асигматического) аориста. Исключением является глагол РЕЧИ, который используется в древнерусской письменности и в форме тематического, и в форме нетематического сигматического аориста. Глагол БЫТИ образует формы аориста от основы инфинитива БЫ- и от основы БѢ- (предполагается, что изначально она имела значение имперфекта). – Как и в старославянском языке, древнерусские формы аориста от основ II типа могут сопровождаться в 3-м л. ед. ч. вторичным окончанием -ТЪ: БИТЬ (вм. БИ), ПИТЪ (вм. ПИ), НАЧѦТЪ (вм. НАЧѦ); в нетематических глаголах -СТЬ (БЫСТЬ, ДАСТЬ). – Как и в старославянском языке, древнерусские формы аориста от основ II типа могут сопровождаться в 3-м л. ед. ч. вторичным окончанием -ТЪ: БИТЬ (вм. БИ), ПИТЪ (вм. ПИ), НАЧѦТЪ (вм. НАЧѦ); в нетематических глаголах -СТЬ (БЫСТЬ, ДАСТЬ). – Аорист утрачивается в живой древнерусской речи в XIII–XIV веках, что отражается в ошибках книжников типа И НЕ ПОКОРИШАСЯ ВАСИЛКО (3-е л. мн. ч. вместо требуемого подлежащим ед. ч. ПОКОРИСЯ). Реликтами его форм в современном русском языке являются – связка сослагательного наклонения бы (исторически 2–3-е л. ед. ч. БЫТИ); – междометие чу! ‘требование тишины, чтобы что-то услышать’ (исторически 2-е л. ед. ч. ЧУТИ ‘слышать’; ср. совр. чуешь ‘слышишь’); – по А. А. Шахматову, употребление единственного числа повелительного наклонения (чаще всего в сочетании с императивом возьми) для выражения внезапного, неожиданного действия в конструкциях типа Ему бы промолчать, а он возьми и скажи; – по А. А. Шахматову, к простому аористу восходят формы глагольных междометий бряк, звяк, глядь, топ, хвать и т. п. в контекстах типа Тихохонько Медведя толк ногой (И. А. Крылов); – глагольные формы во фразеологизмах одним махом семерых убивахом и пр.

4.4.2. Имперфект Имперфект - (лат. imperfeсtum ‘несовершенное’) передает значение действия, совершенного в прошлом как процесс, поэтому главное отличие в его использовании от аориста таково: аорист используется, когда надо сообщить, что действие/событие произошло; имперфект – когда надо сообщить, что оно произошло именно так.

– В соответствии с претеритальной семантикой имперфект чаще образуется от основ несовершенного вида. Возможны, но редки формы от основ совершенного вида Специфика семантики таких форм – в сохранении основного значения имперфекта, указания на длительное состояние в прошлом, но в сочетании с видовым значением приобретается специфическое значение прошлого состояния как серии повторявшихся действий, каждое из которых ограничено во времени и доведено до конца (от основ совершенного вида): в приведенном контексте «неоднократно в течение описываемого времени». – В старославянском языке имперфект образовывался от основ инфинитива на согласный с помощью суффикса *ēаch, на *i – с помощью суффикса *aach, на *ě и *а – с помощью суффикса *ach, к которым присоединялись тематические гласные о (1-е л. Всех чисел и 3-е л. мн. ч.) и е (в остальных формах) и личные окончания, например, от основы НЕС-ТИ 1-е л. ед. ч. *nes - ēаch - o - m → *nes - ēаch - om → *nes - ěаch - ъ → ст.сл. НЕСѢАХЪ. Соответственно от других типов основ – ПИСААХЪ, ВИДѢАХЪ, ХОЖДААХЪ. Нестяженные формы характерны для всей парадигмы старославянского имперфекта. В древнерусском языке используются стяженные формы: -ѣахъ / -аахъ → -’ахъ (НЕСѢАХЪ → НЕСѦХЪ → НЕСЯХЪ, ПИСААХЪ → ПИСАХЪ).

|

и

и