КУРБЕТ, ТОЛЧОК, ОТХОДВсе, кто прыгал сам и учил прыгать других, знают, что существует хорошо выраженная связь между сектором отталкивания после курбета и последующими полетными характеристиками. Схематически эта закономерность отражена на рис. 142. Чем позднее происходит отталкивание (а), тем меньше, при прочих равных условиях, высота вылета, но тем быстрее вращение тела и движение «в ход». При явно

________________________________ 158. Курбет, толчок, отход раннем отталкивании (в) действует сильный «стопор», который резко ослабляет «ход», «крутку», но обеспечивает большую высоту движения (при условии, однако, достаточной общей мощности действий). Ну, а средние показатели выталкивания (б), с переходом в полет у опорной вертикали, и результаты дают усредненные. Уточним в связи с этой картиной ряд практически важных деталей и сравним некоторые варианты движений. Начнем со старой классики — одинарного сальто выпрямившись, бланша. Обычно для его выполнения достаточно, как раз, умеренных параметров отталкивания {рис. 143-а): с курбета прыгун приходит на опору под не слишком острым углом (к. 1) и, пройдя фазу амортизации (к.к. 1—2), полностью выталкивается (к.к. 2—3), покидая опору в прямом вертикальном положении (к. 3). На основе описанного бланша возможно исполнение простейшего двойного сальто: достаточно более или менее плотной группировки, и гимнаст получает вращение, позволяющее сделать названный прыжок. Однако, такое двойное сальто — небазовое, у него нет нужных перспектив развития, и оно употребимо лишь в качестве первого шага в освоении упражнений данного класса. Чтобы подняться до уровня базового двойного сальто, необходимо нарастить общую мощность действий, увеличив и высоту движения и крутку. Соответствующие этому изменения отражены на фиг. б: после форсированного подхода к движению гимнаст снимает далекий курбет, ставя ноги под острым углом к опоре (к. 1), и затем мощно выталкивается (к.к. 2—3). При этом тело покидает опору также у вертикали, но в

отличие от обычного бланша или простейшего двойного, успевает — не сваливаясь назад! — дойти до несколько прогнутого положения (к. 3), что увеличивает активность вращения в полете. И еще одна ступень развития сальто назад—двойное сальто прогнувшись (156). Очевидно, что здесь требования к энергонасыщению движения будутеще выше, и основной технической добавкой в этом варианте сальто является заметное усиление активного прогибания тела при отходе (в, к.к. 2—3). При этом тело в целом остается в вертикальном положении (ОЦТ располагается в опорной плоскости, над стопами), а таз, живот и грудь несколько выходят вперед. Подчеркнем, что эта особенность техники при отходе на двойной бланш вовсе не означает «сваливания» назад, как думают некоторые тренеры, хотя и здесь допустим некоторый отход плечами назад за вертикаль (к. 4, пунктир). В этом случае прыгун, несколько теряя в высоте полета, выигрывает в крутке; такой вариант сейчас особенно распространен, он практичен, хотя в смысле класса исполнения, конечно, уступает предыдущему. Обрисованную картину отходов на сальто можно дополнить еще двумя выразительными штрихами, еще более ярко показывающими, что от чего зависит.

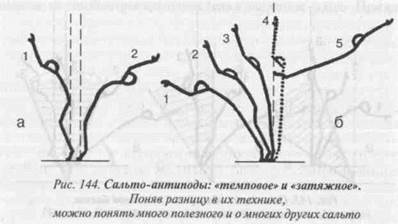

На рис. 144-а, схематически показан отход на «темповое» сальто. Как известно, это заведомо низкое движение с сильным начальным прогибанием и последующим безопорным курбетом; такая схема движения позволяет сохранить хороший горизонтальный «ход», быстрое вращение, а минимальная высота вылета снижает амортизаци- ________________________ 158. Курбет, толчок, отход онные трудности перехода к следующему отталкиванию. Поэтому «темповое» легко соединяется в комбинации со всеми другими прыжками, от фляка до двойных сальто. Из рисунка видно, что отталкивание в «темповом» характеризуется относительно поздним приходом на опору и «сваленным» отходом с сильным прогибанием тела, то есть по характеристикам это — «плохой бланш». Нечто прямо противоположное «темповому» по всем статьям представляет собой случай на фиг. б. Это так называемое «затяжное» сальто: гимнаст добивается высоко-далекого отхода при сниженном вращении, дефицит которого умышленно подчеркивается длительной паузой в полете, когда прямая поза с «закрытой» головой демонстрируется нарочито долго, а «спасительное» сальто вое вращение форсируется группировкой как можно позднее, перед приземлением. Чтобы добиться в этом движении впечатляющего эффекта, нужно не только иметь высокий и растянутый полет, но и специально «пригасить» вращение. Частично обе задачи решаются уже за счет раннего отталкивания (к.к. 1—3), и если траектория оказывается недостаточно растянутой, то возможно применение более позднего отхода (к. 4, пунктир). Но ограничения крутки, характерное для стопорящего отталкивания, здесь недостаточно, и гимнаст должен использовать дополнительный прием, а именно: разгибание тела при отталкивании сводится до минимума, а голова все время удерживается на груди (к.к. 1—4). Подчеркнем, что «закрытая» голова здесь нужна вовсе не потому, что гимнаст, де, поздно группируется и тем самым «сопротивляется» вращению назад; на самом деле, в самом полете крутка никак не зависит от положения головы (она меняет здесь лишь ориентировочное ощущение); скорость и общая эффективность вращения определяются только группированием — плотностью и скоростью сгибания тела, а также длительностью всей этой фазы. В действительности, голова, еще на опоре опущенная на грудь, ограничивает активность разгибания тела при отталкивании (что объясняется действием шейных тонических рефлексов). Итак, сравнивая «темповое» и «затяжное» сальто, мы видим, что приход на опору в первом — высокий, во втором — низкий, острый; окончание отталкивания в «темповом» — позднее, с «отвалом» назад, а в «затяжном» — раннее, не позднее, чем у вертикали; поза отхода в одном прыжке — сильно прогнутая и открытая, в другом — прямая и закрытая. Соответственно полярны и полетные характеристики движений. Анализируя все эти особенности управления движением и перенося их на исполнение других, более «солидных» упражнений, можно извлечь для себя много полезного.

|