Идеалы и нормы исследования

24.02.10

Понятие о научном сообществе как коллективном субъекте научного творчества 1. Понятие о механизмах формирования научного мировоззрения сообщества ученых (парадигме). Понятие о нормальной науке 2. Наука как решение головоломок. Понятие о научных аномалиях 3. Кризисы в науке, научные революции

Кун пишет о том, что раньше существовали истории частных наук, но пришло время оформить историю науки в целом. Это целостное системное образование в котором изменение в одной части влекут за собой изменение в других, говорит Шибаева, необходимо создать такую целостную панораму. Например, известная теория поля К. Левина возникла под влиянием открытия магнитных полей. Также теория Фрейда носит характер физикалистской. Она возникла в то время когда были открыты невидимые энергии. Человек тоже действует по влиянием невидимой, все время пополняемой либидонозной энергии. Парадигма – некоторые достижения в науке, которые изложены в классических учебниках и признаются научным сообществом определенного времени. Развитие парадигмы ведет к развитию нормальной науки. Парадигма задает вопросы, которые надо решить. Под парадигмой понимается некоторая согласованность и общность установок представителей определенной науки. Это необходимо для преемственности их работы и для подготовки студентов к членству в сообществе. Наличие парадигмы характеризует зрелость науки. Если её нет, то науку нельзя считать зрелой. Допарадигмальное состояние науки связано с конкуренцией научных воззрений. Может так случится, что конкурирующие подходы выглядят одинаково уместно. До тех пор пока не появится какая-то концептуальная конструкция, которая покажется более обобщающей, более доказательной. Парадигма высвечивает какие-то новые грани, оттенки исследований. Функции нормальной науки: 1. Принятие какой-то группы фактов как важной для объяснения 2. В рамках той или иной парадигмы происходит возникновение потребности в новом инструментарии (новые понятия, объяснительные схемы, приборы), и сами открытия внутри парадигмы обусловлены динамикой этого инструментария. 3. В рамках парадигмы исследование проводится на ее обогащение, поиска все более тонких доказательств, расширение сфер влияния

Что же может объяснить парадигма? - Дать характеристику каким-то странным, ранее необъяснимым явлениям. - Установить связь между явлениями, очевидно не связанными. - Сфокусироваться на объяснении явлений, которые раньше были либо вытеснены, либо считались второстепенными. Из любой парадигмы вытекают правила, предписания: концептуальные, инструментальные, методологические. В науке есть аномалии – что-то выходящее за пределы объяснительных возможностей парадигмы. Открытия начинаются с осознания аномалий. Аномалия может быть ассимилирована парадигмой, за счет новых ресурсов, с другой стороны она может быть основанием для критики парадигмы. Как раз работа с аномалиями приводит к открытиям и ставится вопрос о том, что такое научное открытие. Банальным объяснением открытия является усмотрение чего-то нового. Кун выделяет 3 типа открытий: 1. Случайное открытие новых явлений. Например, рентгеновские лучи 2. Открытие ожидаемое из парадигмальных установок 3. Открытие, которое приводит к зарождению новых парадигм. Например, теория Эйнштейна

03.03.10 Кун утверждает, что открытие не внезапный, а длительный процесс обоснования каких-то новых фактов. Обоснование может быть неудачным – открытие не состоится. Неудача в обосновании приведена на примере открытия кислорода. Даты 70гг 18в. Никто не знает к какому годы с 1774 по 1777 приурочить это открытие. В Швеции аптекарь Шееле получил кислород в начале 70гг, но он не опубликовал свои работы и следовательно это никак не повлияло на ситуации в химии. Пристли в Англии был вторым. Он исследовал «воздухи». Он реально получил кислород, но назвал его закись азота. Эти воздухи описывались на языке устаревших онтологических схем. Считалось, что в воздухах есть флогистон. Его в каких-то «воздухах» много, а в каких-то мало. Он в 74м считал, что получил газ с большим количеством флогистона. Он, по сути получил кислород, но объяснил это в старой терминологии Лавуазье после эксперимента Пристли пришел к открытию кислорода, возможно потому что работы Пристли служили ему подсказкой. Но Лавуазье просто описал этот газ как самый пригодный для дыхания. Спустя несколько лет он пришел к выводу, что газ – один из компонентов атмосферы. Пристли однако не согласился – он продолжал объяснять кислород в терминах флогистона. Этот пример делает трудным ответы на два вопроса: кто первый открыл и когда? Если не вводятся новые понятия и происходит возврат к старым, то это не называется открытием. Еще одна проблема при открытии это прогноз следствий, оценка перспективности. Порой значение открытия преувеличивается, гиперболизируются, но порой они недооцениваются, например открытие ядерных реакций, которым не придали изначально большого значения. Их было трудно наблюдать и трудно было не посчитать артефактом. Иллюстрации из химии и физики у Куна очень выразительны. Открытия в гуманитарных областях происходят еще медленнее, чем в естественно-научных. Например знаменитые открытия Маркса в экономике были сначала представлены в частных статьях и выступлениях, были знакомы очень узкому кругу. Во всей полноте они были представлены в работе Капитал – всей работе его жизни. Точно так же открытия, сделанные Выготским очень медленно проникали в научное сообщество. Во-первых он рано умер, во вторых его работы были не сразу опубликованы (архивы его работ хранились у учеников харьковской школы). Кун различает развитие нормальной науки, кризисы и революции в науке. Под кризисом понимается такое состояние, когда парадигма дает все меньше оснований для решения научных головоломок и объяснения аномалий. Откладываются для объяснения факты, или объясненного поверхностно. Потребность в методологическом анализе возрастает. Он выполняет 3 функции: 1. Описательная – необходимо описать состояние науки или какой-то ее отрасли Можно посмотреть, например «исторический смысл психологического кризиса». 2. Объяснительная – эта функция оформляется как гипотеза куда и на что ориентироваться этой науке, чтобы выйти из кризиса. Такие гипотезы могут быть беглыми, эскизными как, например, в работе К. Левина, или более детально разработанными как у Выготского. 3. Прогностическая – нужно указать на достоинства движения науки в сторону эскиза, гипотезы и дать описание альтернативы, т.е., что будет если наука туда не пойдет. Кризис в какой-то одной из научных отраслей может охватывать другие отрасли и может появится общенаучный кризис. Так вот происходило благодаря открытиям в физике с 17 по начало 20вв. С середины 19го по 20в такое влияние оказывала теория Дарвина. По сути дела, когда происходит ассимиляция открытий общественным сознанием, то не обходится без искажений. Они приобретают иногда статус аксиом, с которыми не нужно спорить. Это источник догм, стереотипов определенных. Когда кризис распространяется на все отрасли научного знания возникает научная революция. Она характеризуется сменой парадигм. Этот момент характеризуется ожесточенными дискуссиями и они имеют не столько частный, сколько общий методологический смысл. Среди науковедов есть дискуссии о правомерности той или иной периодизации научных революций. Вообще понятие научной революции ввел Томас Кун. Неоднородность современной науки. Подходы к выделению разных типов знаний.

Парадигма – определяет образцы деятельности и способ видения реальности. 1. изложена в учебниках и считается классикой, приобщение к ней равно образованию 2. она предзадает картину действительности и определяет фундаментальные объекты. Кун фиксирует, что когда в науке есть парадигма – это развитая наука. Нормальная наука – Аномалия в науке - что-то выходящее за пределы объяснительных возможностей парадигмы. Открытия начинаются с осознания аномалий. Аномалия может быть ассимилирована парадигмой, за счет новых ресурсов, с другой стороны она может быть основанием для критики парадигмы. При возникновении аномалий первый этап предполагает выделение каких-то новых явлений, а второй – уяснение их качеств, свойств в новой системе категорий. Кризис науки – такое состояние, когда парадигма дает все меньше оснований для решения научных головоломок и объяснения аномалий. Откладываются для объяснения факты, или объясненного поверхностно. Кризис в какой-то одной из научных отраслей может охватывать другие отрасли и может появится общенаучный кризис. Научные революции – Когда кризис распространяется на все отрасли научного знания возникает научная революция. Она характеризуется сменой парадигм. Среди науковедов есть дискуссии о правомерности той или иной периодизации научных революций

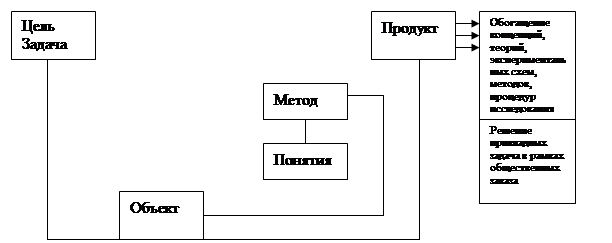

ТРИ БЛОКА НАУКИ Идеалы и нормы исследования 1.1. Доказательности и обоснования знания. Представлен нормативными структурами общими для всякого научного познания. Отличает науку от других форм познания. 1.2. Объяснения и описания. На каждом этапе уровень 1.1. конкретизирует посредством исторически преходящих установок (о нормах объяснения, доказательности, организации знаний и т.д.) выражающих стиль мышления этой эпохи. Например, идеалы и нормы науки средневековья отличны от науки нового времени. 1.3. Построения и организации знания. Уровень 1.2 конкретизируется применительно к специфике конкретной предметной области (биология, физика и пр.) Например. В средневековой науке опыт – не главный критерий истинности. Т.к. познание есть расшифровка «промысла Божьего» знание расщеплялось на правильное (практический эффект; подтвержденное наблюдениями) и истинное (раскрывающее символический смысл вещей, позволяющее через чувственные вещи микрокосма увидеть макрокосм, через земные предметы соприкоснуться с миром небесных сущностей). Вера есть истина. 2. Научная картина мира. Складывается в результате синтеза знаний из различных наук и содержит общие представления о мире, вырабатываемые на соответствующих стадиях их исторического развития. «Мир» - означает не мир в целом, а мир каждой отдельно взятой науки. Обобщенная характеристика предмета исследования вводится в картине реальности посредством представлений: 2.1. о фундаментальных объектах, из которых полагаются построенными все другие объекты изучаемые этой наукой; 2.2. о типологии изучаемых объектов; 2.3. об общих особенностях их взаимодействия 2.4. о пространственно-временной структуре реальности Например, постулаты, согласно которым мир состоит из неделимых атомов: их взаимодействие осуществляется как мгновенная передача сил по прямой; атомы и образованные из них тела перемещаются в абсолютном пространстве с течением абсолютного времени, описывают картину физического мира, сложившуюся во второй половине XVII в. и получившую впоследствии название механической картины мира.

|