Подготовка к мониторингу ЭКГИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ МОНИТОРА ПАЦИЕНТА

Екатеринбург Содержание

Физиология человека. Системы организма. 3 I. Физиология сердечно-сосудистой системы... 4 II. Физиология дыхательной системы... 8 Технические методы диагностики организма человека 11 I. Диагностика сердечно-сосудистой системы... 11 II. Диагностика дыхательной системы... 14 Монитор пациента.. 16 Порядок проведения лабораторной работы... 20 I. Мониторинг ЭКГ. 20 II. Неинвазивный мониторинг АД и параметров гемодинамики.. 24 III. Мониторинг концентрации СО2 и параметров дыхания.. 27 IV. Мониторинг насыщения артериальной крови кислородом (сатурации) 30

Физиология человека. Системы организма. Физиология человека (от греч. φύσις — природа и греч. λόγος — знание) — наука о закономерностях функционирования и регуляции человеческого организма и его систем, о пределах нормы жизненных процессов (нормальная физиология) и болезненных отклонений от неё (патофизиология). В медицине физиология вместе с анатомией является базисной теоретической основой, благодаря которой врач объединяет данные о пациенте в единое целое, оценивает его состояние и функциональные нарушения. В физиологии человека выделяют такие дисциплины, как физиология кровообращения, которая изучает работу сердца и сосудов, электрофизиология — изучает работу нервов и мышц. Нейрофизиология занимается мозгом. Физиология высшей нервной деятельности изучает высшие психические функции физиологическими методами. Физиология клетки исследует работу отдельных клеток. Большой раздел науки отведен изучению функциональных и физиологических систем. Физиологическая система – это постоянная совокупность различных органов, объединенных какой-либо общей функции. Образование таких комплексов в организме зависит от трех факторов: обмена веществ, энергии и информации. Функциональная система – временная совокупность органов, которые принадлежат разным анатомическим и физиологическим структурам, но обеспечивают выполнение особых форм физиологической деятельности и определенных функций. Она обладает рядом свойств, таких как: саморегуляция, динамичность (распадается только после достижения желаемого результата), наличие обратной связи. Благодаря присутствию в организме таких систем он может работать как единое целое. Особое место в нормальной физиологии уделяется гомеостазу. Гомеостаз – совокупность биологических реакций, обеспечивающих постоянство внутренней среды организма. Он представляет собой жидкую среду, которую составляют кровь, лимфа, цереброспинальная жидкость, тканевая жидкость. Их средние показатели поддерживают физиологическую норму (например, pH крови, величину артериального давления, количество гемоглобина и т. д.). Итак, нормальная физиология – это наука, определяющая жизненно важные параметры организма, которые широко используются в медицинской практике. В рамках данной лабораторной рассматриваются физиологические параметры сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, а также связанные с ними параметры метаболизма. I. Физиология сердечно-сосудистой системы Сердечно-сосудистая система обеспечивает циркуляцию крови в организме человека. В состав сердечно-сосудистой системы входит сердце — полый мышечный орган, который последовательно сокращаясь и расслабляясь заставляет кровь двигаться, и кровеносные сосуды — полые трубки, по которым она движется. Сосуды, несущие кровь от сердца к органам называются артериями, а от органов к сердцу — венами. В артериях и венах не осуществляется газообмен и диффузия питательных веществ.

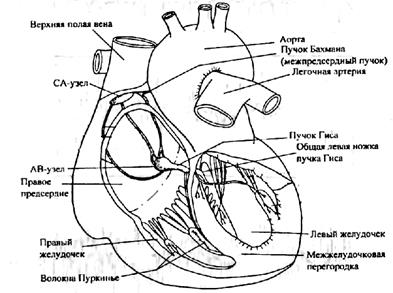

Рисунок 1.1. Сердце и сосуды В основе сердечной деятельности (сокращение и расслабление) лежат электрические процессы, возникающие при изменении мембранного потенциала клеток. К основным свойствам сердечной мышцы относятся автоматия, возбудимость, проводимость и сократимость. Автоматия - это способность к ритмическому сокращению без внешних воздействий под влиянием импульсов, возникающих в некоторых участках сердца. Первый такой участок называется синусный, или синоатриальный (СА) узел. В атипических волокнах этого узла спонтанно возникают импульсы с частотой 60-80 раз в минуту. Он является главным центром автоматии сердца. Совокупность всех уровней атипической мышечной ткани составляют проводящую систему сердца. Благодаря проводящей системе волна возбуждения, возникшая в синусном узле, последовательно распространяется по всему миокарду и наблюдается последовательное сокращение частей сердца: сначала сокращаются предсердия, затем желудочки. Возбудимость сердечной мышцы заключается в том, что под действием различных раздражителей (химических, механических, электрических и др.) сердце способно приходить в состояние возбуждения. В основе процесса возбуждения лежит перестройка мембранного потенциала (калий - натриевый насос), в результате возникает потенциал действия, распространяющийся и на другие клетки. Таким образом, происходит распространение возбуждения по всему сердцу. Сократимость - это способность миокарда сокращаться. Оно основано на способности самих клеток миокарда отвечать на возбуждение сокращением. Суммарный электрический потенциал сердца достаточно велик, чтобы можно было зарегистрировать его на теле человека, т.о. получают важную диагностическую информацию. Основными параметрами, характеризующими системную гемодинамику, являются: артериальное давление (АД), системное сопротивление сосудов (ССС), сердечный выброс (СВ), работа сердца (А), мощность сокращения (М), артериальный пульс. Мышечная сила сердца, преодолевая сопротивление сосудов, создаёт давление, с которым очередная порция крови вводится в кровеносную систему. Артериальное давление (АД) - это давление, которое оказывает кровь на стенки сосудов. Значение АД изменяется в зависимости от периода сердечного цикла. Под диастолическим давлением (ДАД) понимают наименьшее давление в артерии во время диастолы (расслабления) сердца. Оно во многом определяется величиной тонуса периферических артериальных сосудов. Систолическое (максимальное) давление (САД) возникает в период систолы (сокращения). Оно обусловлено в основном ударным объемом сердца и эластичностью аорты и крупных артерий. Прерывистый режим работы сердца определяет пульсирующий характер всех параметров кровотока. Амплитуды пульсаций, как и уровень давления крови, снижаются с удалённостью от центра (сердца) к периферии. В плечевой артерии здорового человека в возрасте 20-40 лет АД составляет в среднем 110-120/70-80 мм рт. ст. Различают пульсовое, среднее и боковое АД. Пульсовым давлением (ПД) называют разницу между САД и ДАД, в норме она составляет 40 мм рт.ст. Графически пульсирующий процесс изменения давления крови в артерии можно представить кривой квазипериодической функции, приподнятой над осью абсцисс на величину ДАД (Рис.2). Зависимость давления крови (Р) от времени (t) в крупном кровеносном сосуде

Рисунок 1. 2. Величина 1- пульсового, 2-диастолического, 3-среднего, Среднее динамическое АД – усредненное за один цикл колебания сердца значение всех мгновенных давлений. Боковое систолическое АД (АДбок)- это давление, действующее на боковую стенку артерии в период систолы желудочков. Величина АД зависит от многих факторов: · состояния сердца и сосудов (эластичность), физико–химических свойств крови (вязкость); · индивидуальных анатомо-физиологических особенностей человека, возраста; · психо-эмоционального состояния (давление повышается в стрессовой ситуации); При измерении АД необходимо учитывать, что даже у здорового человека в течение суток происходят значительные колебания как систолического, так и диастолического АД. Оно изменяется под влиянием физической нагрузки, и умственного напряжения, употребления лекарственных препаратов, тонизирующих напитков (чая, кофе), курения. Под сердечным выбросом (СВ) понимают количество крови, выбрасываемой сердцем в сосуды в единицу времени. В клинической литературе используют понятия: минутный объем кровообращения и систолический (ударный) объем крови. Количество крови, выбрасываемой желудочком сердца в минуту, является одним из важнейших показателей функционального состояния сердца и называется минутным объемом крови (МО). Он одинаков для правого и левого желудочков. Когда человек находится в состоянии покоя, МОК составляет в среднем 4,5—5,0 л. Разделив минутный объем на число сокращений сердца в минуту, можно вычислить ударный объем (УО) крови т.е. объем крови, выбрасываемый желудочком сердца за одну систолу. При ритме сердечных сокращений 70—75 в минуту систолический объем равен 65—70 мл крови. Принято так же рассчитывать величину сердечного индекса, представляющего собой отношение МОК в л/мин к поверхности тела в м2. Средняя величина этого показателя для взрослого человека равна 3 л/мин*м2. К внешним проявлениям деятельности сердца относят артериальный пульс — это ритмические толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с изменением их кровенаполнения. Артериальный пульс отражает ритм сердца, скорость изгнания крови, позволяет судить о силе сердечных сокращений. В норме частота пульса (ЧП) равна частоте сердечных сокращений (ЧСС) и в покое составляет от 60 до 80 ударов в минуту. Важным показателем системной гемодинамики является работа сердца, которая вычисляется как произведение массы крови, выброшенной в аорту за единицу времени, на среднее артериальное давление за этот же промежуток. Рассчитанная таким образом, работа характеризует деятельность левого желудочка. Считается, что работа правого желудочка составляет 25 % от этой величины. Мощность сокращения левого желудочка (М) - работа, выполняемая левым желудочком в единицу времени, например в 1 с. Мощность сокращения левого желудочка у молодых здоровых людей в условиях основного обмена колеблется в пределах от 2 до 4,5 Вт, составляя в среднем 2,65 Вт. Под термином системное сосудистое сопротивление (ССС) понимают общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови. В обычных физиологических условиях ССС может составлять от 1 200 до 1 600 дин*с*см-5; при гипертонической болезни эта величина может возрастать в два раза против нормы и составлять от 2 200 до 3 000 дин* с*см-5. Величина ССС состоит из сумм (не арифметических) сопротивлений регионарных отделов. При этом в зависимости от большей или меньшей выраженности изменений регионарного сопротивления сосудов в них будет поступать меньший или больший объем крови, выбрасываемый сердцем. На этом механизме построен так называемый эффект «централизации» кровообращения, обеспечивающий в тяжелых или угрожающих организму условиях (шок, кровопотеря и др.) направление крови, прежде всего, к головному мозгу и миокарду. Объемная скорость выброса (ОСВ) - количество крови, которое выбрасывается левым желудочком в начальный отрезок аорты, величина конкретизирующая представление о силе сердечных сокращений II. Физиология дыхательной системы Дыхательная система человека представляет совокупность органов, обеспечивающих внешнее дыхание, или обмен газов между кровью и внешней средой и ряд других функций. Наряду с внешним дыханием в организме осуществляется транспорт дыхательных газов кровью, а также газообмен 02 и С02 между кровью и тканями, который называется внутренним (тканевым) дыханием. Главными органами дыхательной системы являются лёгкие. Легкие обеспечивают поступление кислорода в организм и удаление из него газообразного продукта жизнедеятельности - углекислого газа. Атмосферный воздух поступает в легкие и выводится из них благодаря системе трубок, называемых дыхательными путями. Выделяют верхние и нижние дыхательные пути. Система верхних дыхательных путей состоит из носа, носоглотки и ротоглотки, а также частично ротовой полости, так как она тоже может быть использована для дыхания. Система нижних дыхательных путей состоит из гортани, трахей, бронхов, бронхиол, альвеол.

Рисунок 1.3. Дыхательная система Анатомическим мертвым пространством (Vm) называют воздухопроводящую зону легкого, которая не участвует в газообмене (верхние дыхательные пути, трахея, бронхи). Оно выполняет ряд важных функций: нагревает вдыхаемый атмосферный воздух, задерживает примерно 30% выдыхаемых тепла и воды. В состоянии покоя тканями организма взрослого человека потребляется примерно 0,3 л кислорода в 1 мин. Отношение количества образующегося в его тканях С02 к потребляемому количеству 02 называется дыхательным коэффициентом, величина которого в обычных условиях равна 0,9. Поддержание нормального уровня газового гомеостаза 02 и С02 организма является основной функцией. Для оценки дыхательной системы удобно выделять две функции:

Показателями, описывающими газовый транспорт, являются концентрации различных газовых компонентов и объемной скорости потока газа, а механическими– давление, объем легких и скорость его изменения. Анализ состава газовой смеси является одним из способов оценки функции легких. При исследовании дыхания концентрацию отдельных газов представляют в форме парциального давления т. е. давления, приходящегося на долю данного газа в смеси. Согласно закону Дальтона, парциальное давление газа в какой-либо смеси прямо пропорционально его объемному содержанию. Газы, входящие в состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха, имеют различное парциальное давление. Альвеолярный воздух представлен смесью в основном О2, СО2 и N2. Кроме того, в альвеолярном воздухе содержатся водяные пары, которые также оказывают определенное парциальное давление, поэтому при общем давлении смеси газов 760,0 мм рт.ст. парциальное давление 02(РО2) в альвеолярном воздухе составляет около 104,0 мм рт.ст., СО2(РСО2) — 40,0 мм рт.ст. N2(PN2) — 569,0 мм рт.ст. Парциальное давление водяных паров при температуре 37 °С составляет 47 мм рт.ст. Парциальное давление O2 влияет на сатурацию кислорода крови. Сатурацией кислорода (SpO2) называют отношение количества оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина в крови, выраженное в процентах. Гемоглобин является основным перевозчиком кислорода в теле человека, поэтому его содержание чрезвычайно важно. Наиболее часто используемыми индексами, характеризующими состояние механики дыхания, являются абсолютный объем легких и объем газа в легких при различных дыхательных маневрах. Наибольший объем, до которого можно произвольно расширить легкие (рис. 4), называется общая емкость легких (ОЕЛ) Наименьший объем, до которого человек может «сдуть» свои легкие при медленном выдохе, называется остаточный объем легких (ООЛ). Объем легких я конце спокойного выдоха, когда респираторные мышцы расслаблены, называется функциональной остаточной емкостью (ФОЕ). Разность между ОЕЛ и ООЛ составляет жизненную емкость легких (ЖЕЛ), которая определяет максимальное изменение объема легких, достигаемое в результате мышечного усилия. ЖЕЛ делится на емкость вдоха - инспираторная емкость - ИЕ =ОЕЛ - ФОЕ и на экспираторный резервный объем (ЭРО =ФОЕ - ООЛ). Объем воздуха, вдыхаемый и выдыхаемый при каждом спокойном дыхательном цикле, называется дыхательным объемом (ДО). В норме он составляет 500—800 мл. Объем закрытия легких (ОЗЛ) и емкость закрытия легких (EЗЛ) определяются из пробы с вымыванием индикаторного газа в одном цикле дыхания.

Рисунок 1. 4. Объемы легких на респирограмме Минутный объем дыхания (МОД) — это общее количество воздуха, которое проходит через легкие за 1 мин. У человека в покое МОД составляет в среднем 8 л*мин-1. Технические методы диагностики организма человека I. Диагностика сердечно-сосудистой системы Функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы основана главным образом на методах исследования электрической активности сердца, различных способах измерения сердечного выброса, артериального давления, тонуса сосудов и кровотока в них. Электрокардиография - метод исследования сердечной мышцы путём регистрации электрических потенциалов сердца. Регистрация осуществляется с помощью электродов на теле пациента. Система из двух электродов называется отведением. Регистрируемая в любом отведении разность потенциалов является проекцией интегрального электрического вектора сердца (ИЭВС) на линию, соединяющую электроды этого отведения. Этот воображаемый вектор отражает равнодействующую потенциалов, возникающих во множестве элементарных мышечных волокон. Электрокардиограмма – это кривая зависимости напряжения (разности биопотенциалов) от времени.

Рисунок 2.1. Электрокардиограмма Существует два способа определения АД: прямой (инвазивный) и косвенный (неинвазивный). Прямое измерение АД выполняется путем установки катетера (игла или канюля) непосредственно в артерию и связано с повреждением близлежащих тканей и стенок сосуда. К косвенным методам измерения относится осциллометрия. Осциллометрия - метод исследования артериальных сосудов, позволяющий измерить АД, в основе которого лежит анализ пульсаций давления (осцилляций), возникающих в манжете, сжимающей артерию в режимах компрессии или декомпрессии воздуха. Для регистрации осцилляций в воздушную магистраль манжеты устанавливается датчик давления. Сущность метода заключается в том, что непосредственно регистрируется давление воздуха в манжете. Анализируя амплитуды и формы зарегистрированных осцилляций, можно выделить области характерных изменений, при которых давление в манжете соответствует искомым определенным значениямпараметрам АД. Осциллограмма - кривая, изображающая изменения пульсаций давления в компрессионной манжете с течением времени.

Рисунок 2.2. Типичная осциллограмма По данным осциллометрии можно определить не только САД, ДАД, АДср, АДбок, но и другие параметры гемодинамики. Определить систолический (ударный) объем (УО) сердца можно по формуле Бремзера — Ранке:

z- фактор поправки (отношение длины артериального русла ко всему сосудистому руслу, обычно принимают равным 0,6) Q – площадь поперечного сечения аорты, определяемая по таблицам или номограммам Тома, Зутера, Савицкого или Фрухта; 1333 – множитель для перевода давления в дины; АДбок – боковое АД; ДАД – диастолическое АД; tс – время систолического периода; tц – время сердечного цикла; tд - время диастолического периода; v – скорость распространения пульсовой волны по сосудам эластического типа; Сердечный выброс (СВ) как минутный объем крови (МО) находят по формуле:

ЧСС -частота сердечных сокращений; 1000- множитель для перевода к литрам. СВ и УО обычно относятся к площади тела (Т) и приводятся в виде сердечного (СИ) и ударного(УИ) индексов СИ=СВ/Т УИ=УО/Т Одновременно измеряя давление и кровоток, можно рассчитать системное сосудистое сопротивление (ССС) по формуле:

АДср— среднее АД; СВ — сердечный выброс или минутный объем крови (МО); 1333 — множитель для перевода давления в дины; 60 — число секунд в минуте. Мощность сокращения левого желудочка (М) определяется выражением: М=ОСВ*АДср*13,6*9,8*106 ОСВ — объемная скорость выброса; ОСВ=УО/tи tи- время изгнания крови из левого желудочка 13,6 — удельный вес ртути — множитель для перевода давления в миллиметры водяного столба; 9,8*106—множители для выражения мощности в ваттах. Фотоплетизмография — диагностический метод графического изучения кровенаполнения тканей в динамике, основанный на оценке уровня поглощения биологической тканью светового излучения. Кривая, характеризующая изменение степени поглощения светового излучения в зависимости от времени называется фотоплетизмограмма.

Рисунок 2.3.Фотоплетизмограмма Используя фотоплетизмограмму, можно определить частоту сердечных сокращений (ЧСС). Для этого необходимо измерить время между соседними максимумами (т.е. длительность кардиоинтервала tки)и воспользоваться уравнением:

где n- число кардиоинтервалов. II. Диагностика дыхательной системы Разработано множество методов анализа дыхательной газовой смеси: инвазивных и неинвазивных. Инвазивные методы связаны с травматическим воздействием при отборе пробы крови для проведения лабораторных иследований либо с введением катетера в сосуд. Неинвазивные методы основаны на анализе проб воздуха, которым дышит пациент, либо на оценке крови без травматического воздействия. В клинической практике чаще используется два способа газоанализа:

Масс-спектрометрия очень точный метод измерения, основанный на бомбардировке небольшой порции газа пучком электронов, превращающим молекулы в ионы. Газовые ионы попадают в постоянное магнитное поле, которое изменяет траекторию их полета пропорционально атомной массе. Таким образом, угол отклонения и является основой для анализа. Инфракрасная спектрофотометрия наиболее часто применяемый метод анализа. В его основе лежит способность молекул газа поглощать инфракрасное излучение определенной длины волны. Каждому газу присущ свой спектр поглощения. Система проводит сравнение степени поглощения инфракрасного излучения в измерительной и эталонной камере. Капнометрия - это измерение концентрации или парциального давления углекислого газа во вдыхаемой и выдыхаемой газовой смеси. Капнография - это постоянное отображение концентрации углекислого газа в виде графика. Капнограмма - график изменения концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе (EtCO2) от времени.

Рисунок 2.4.. Нормальная капнограмма Оксиметрия (пульсоксиметрия) основана на различном спектральном поглощении оксигемоглобина и восстановленного гемоглобина крови. Пульсирующая кровь в ткани просвечивается источниками излучения в области красного и инфракрасного спектра, а полученные с фотоприемника сигналы после соответствующей обработки позволяют определить насыщение кислородом гемоглобина крови (сатурацию). При использовании метода можно одновременно определять ЧСС, характеризующую пульс. Cпирометрия — метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объёмных и скоростных показателей дыхания. Спирография - графическая регистрация изменений во времени объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (рис.1.4.). При обработке результатов спирографического исследования ЧД определяют путем деления числа дыхательных зубцов спирограммы, зарегистрированных в течение 2—3 мин, на соответствующее время. Величину ДО устанавливают графически по средней амплитуде дыхательных зубцов спирограммы. МОД рассчитывают путем умножения ЧД на ДО. МОД можно расанеимвол & *ь время между соседними максимумами и воспользоваться уравнением:

Объем воздуха в легких можно также определить, измеряя объемную скорость потока и интеграл от нее по времени. Метод таких измерений основан на оценке переноса массы. По определению, объемная скорость потока равна скорости переноса массы, деленной на плотность газа в точке измерения. Монитор пациента Монитор пациента – это медицинский прибор, предназначенный для мониторирования жизненно важных функций организма человека, таких как дыхание, кровообращение и др. Мониторинг проводится во время проведения операций, в послеоперационном периоде, при проведении инвазивных диагностических вмешательств и интенсивной терапии; Прибор предназначен для применения:

В настоящей лабораторной работе используется Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-«Тритон» (далее по тексту - прибор). Прибор предназначен для длительного и непрерывного наблюдения за следующими параметрами пациента:

Также прибор может определять частоту сердечных сокращений (ЧСС) и предупреждать о развитии нарушений сердечного ритма (например, асистолии), об изменении частоты периферического пульса по ФПГ, дыхательных расстройствах, отклонениях от нормальных величин артериального давления и содержания СО2 и других опасных для жизни пациента состояниях. В приборе производится анализ электрокардиограммы с определением типа нарушений сердечного ритма, восстановление данных 12-ти отведений ЭКГ с использованием кабеля ЭКГ на 5 отведений. Прибор состоит из собственно электронного блока и комплекта периферии (датчиков сатурации и температуры, кабеля пациента, манжеты давления, линии отбора пробы). Электронный блок представляет собой настольно-переносную конструкцию с цветным жидкокристаллическим TFT-дисплеем. Система питания прибора обеспечивает его работу в широком диапазоне напряжений сети (90...264В), а при ее отсутствии - автоматический переход на работу от внутреннего аккумулятора. Поддержка компьютерной сети позволяет прибору работать в составе компьютерной сети централизованного мониторинга (СЦМ), просматривать на компьютере и сохранять в его памяти данные, регистрируемые прибором. Встроенный термопринтер обеспечивает распечатку регистрируемых прибором параметров. Прибор дополнительно укомплектован опциями:

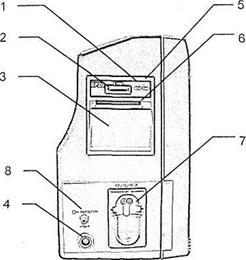

Внешний вид прибора показан на рис 3.1,3.2,3.3.

Рисунок 3.1. Прибор МПР6-03-«Тритон», вид спереди.

внутренней аккумуляторной батареи.

не горит - отсутствует напряжение сети.

также для первоначальной активизации автоматического периодического режима измерения.

Рисунок 3.2. Прибор МПР6-03-«Тритон», вид со стороны панели разъемов.

4. Штуцер для подключения пневмоманжеты NIBP.

Рисунок 3.3. Прибор МПР6-03-«Тритон», вид сбоку со стороны крышки встроенного термопринтера.

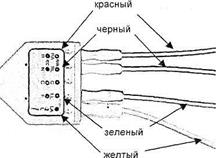

Порядок проведения лабораторной работы I.Мониторинг ЭКГ Подготовка к мониторингу ЭКГ 1.1. Подготовка Пациента: 1.1.1. Убедиться, что Пациент спокоен, расслаблен, а его тело занимает удобное положение (Пациент сидит или лежит на кушетке). 1.1.2. Подготовить кожу Пациента. Для обеспечения хорошего электрического контакта необходимо удалить верхний слой эпидермиса (несколько раз наклеить и удалить лейкопластырь), затем тщательно протереть кожу тампоном с этиловым спиртом и просушить марлевым или ватным тампоном. 1.1.3. Во время измерения параметров пациенту не следует разговаривать и двигаться. 1.2. Подготовка Прибора: Подключите ЭКГ-кабель пациента в соответствующий разъем на боковой панели Прибора (рис. 3.2.). Электроды накладываются на внутренние поверхности голеней и предплечий, белый электрод располагается на груди. 1.2.1. Внешний вид ЭКГ-кабеля пациента с проводами электродов показан на рис. 4.1.

Примечание! Для надежного соединения с прибором разъемы датчиков имеют конструкцию, обеспечивающую устойчивость к случайным рывкам кабеля, поэтому никогда не тяните за кабель, пытаясь отстыковать такой разъем! Рисунок 4.1. Фрагмент ЭКГ-кабеля с проводами электродов. 1.2.2. Достаньте электроды и отделите защитную пленку от клейкой поверхности. 1.2.3. Установите электроды согласно рекомендуемой схеме наложения на рис.4.2.

Рисунок 4.2. Схема наложения электродов 1.2.4. Легко сжимая створки цветных прищепок проводов кабеля пациента, установите их на электроды в соответствии со схемой наложения. Убедитесь в надежности подключения. 1.2.5. Проверьте, чтобы все отведения были наложены на пациента и не касались других токопроводящих частей или заземления.

|

(см3), где

(см3), где (л/мин)

(л/мин) (дин*с*см -5), где

(дин*с*см -5), где

(уд/мин),

(уд/мин),