Выученная беспомощностьВыученная беспомощность — интенсивно изучаемое явление, совокупность условий возникновения которого начала проясняться лишь в последнее время. Впервые.это явление было зафиксировано, причем совершенно неожиданно, Овермайе-ром и Селигманом (Overmier, Seligman, 1967) в ходе экспериментов с животными. Эти авторы вырабатывали у собак страх по методике классического обусловливания: животные жестко закреплялись в станке и после сигнального звонка получали удар током, уклониться от которого они не могли. Цель исследования заключалась в проверке того, будет ли способствовать такого рода предварительный опыт более быстрому уклонению животного от опасности на тестовой стадии эксперимента, предполагавшей научение избеганию удара током. В тестовой ситуации включению тока предшествовал световой сигнал, причем свет вспыхивал достаточно рано с тем, чтобы животное, перепрыгнув через барьер (в качающийся ящик), могло избежать болезненного удара. Однако вместо реакции избегания собаки научались прямо противоположной форме поведения — беспомощному ожиданию удара, Вначале они возбужденно бегали туда-сюда, а затем ложились и, поскуливая, терпеливо выносили удары тока, длительность которых доходила до 1 мин. В противоположность этому животные, не подвергавшиеся предварительно процедуре выработки классической условной реакции страха, быстро обучались уклоняться от удара током, перепрыгивая через барьер. Аналогичные явления наблюдались у кошек, крыс и рыб (см.: Maier, Seligman, 1976; Seligman, 1975). С начала 1970-х гг. исследователи с переменным успехом пытались сформировать и продемонстрировать выученную беспомощность у человека (см. обзор: Miller, Norman, 1979). Там, где это удавалось, ее эффект оказывался очень небольшим по сравнению с проявлениями этого феномена в экспериментах с животными. Рассмотрим в качестве примера исследование Хирото (Hiroto, 1974), строившего свой опыт по образцу экспериментов с животными на обучение поведению избегания. Результаты Хирото дают представление о типичном влиянии наступ- ления неприятных субъекту событий, неподконтрольных его воле, на снижение эффективности его действий в аналогичных ситуациях. Неприятное событие заключалось в этом эксперименте не в ударе током, а в чрезмерно громком, визжащем звуке. Испытуемые были разделены на три группы. Члены одной из них могли на первом этапе опыта отключать звуковой сигнал, нажав на специальный рычаг. Неприятное событие было в этом случае хотя и неизбежным, но подконтрольным субъекту (иными словами, после того, как оно наступало, его можно было прекратить). Для испытуемых второй группы событие было и неизбежным, и неподконтрольным: независимо от нажатия на рычаг звук включался на определенное время. Третья (контрольная) группа не принимала участия в первой фазе опытов. На втором этапе — при проверке формирования выученной беспомощности — испытуемые всех групп могли, попеременно повернув направо или налево рычаг уже на другом аппарате (ящик с рычагами), выключить длящийся 5 с электрозвонок, перед включением которого тоже на 5 с загорался свет. Если испытуемый поворачивал рычаг в момент, когда свет еще горел, звук можно было отключить. Результаты вполне соответствовали данным экспериментов с животными. Испытуемые, которые на стадии обучения вынуждены были терпеть неподконтрольный им звук, оказались более беспомощными, чем те, кто имел дело с контролируемым звуком или же не сталкивался с ним вообще. Как видно из приведенного на рис. 15.7, а графика динамики латентного времени, эти испытуемые научались выключать звук лишь с запозданием и не смогли (за время, которое потребовалось испытуемым двух других групп) научиться совсем его избегать, используя предвосхищающий сигнал.

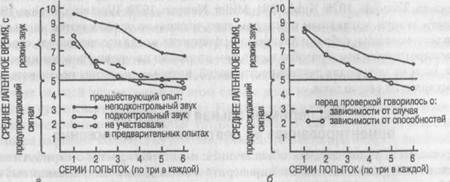

Рис. 15.7. Зависимость среднего латентного времени избегания или выключения резкого звука, появление которого за 5 с предваряет световой сигнал, от а) предшествующего опыта испытуемых и от 6} дававшейся перед тестовым опытом инструкции. Приведены данные по 6 последовательным сериям, каждая из которых состояла из трех попыток (Hiroto, 1974, р. 190-191) Помимо влияния предшествующего неприятного и неподконтрольного опыта Хирото удалось выделить еще два фактора, способствующие возникновению беспомощности. Первым было введение перед тестовым опытом дополнительной инструкции, указывающей на зависимость контроля над звуком либо от случая, лиоо от способностей испытуемых. При навязывании экспериментатором атрибуции первого типа латентное время выключения звука оказывалось большим, чем при атрибуции второго типа (см. рис. 15.7, б). Вторым значимым фактором явились индивидуальные различия по роттеровской шкале внутреннего—внешнего локуса контроля: испытуемые с внешним локусом контроля обучались медленнее. Все три фактора — неподконтролыюсть звука в предварительном опыте, предполагаемая зависимость его выключения от случая и внешний локус контроля как личностная характеристика — аддитивным образом влияли на замедление научения устранению и избеганию звука. Действие этих трех факторов было столь сходным, что складывается впечатление, что все они суть формы проявления одного и того же базового процесса формирования беспомощности. Эти и аналогичные результаты были сведены Селигманом и его коллегами к единому теоретическому «знаменателю»: опыт субъекта, если он состоит в том, что его действия никак не влияют на ход событий и не приводят к желательным результатам, усиливает ожидание неподконтрольное^ субъекту результатов его действия (исходов), вследствие чего возникает тройственный — мотивационный, когнитивный и эмоциональный — дефицит. Мотивационный дефицит проявляется в торможении попыток активного вмешательства в ситуацию. Когнитивный — в трудности последующего научения тому, что в аналогичных ситуациях (на самом деле подконтрольных субъекту) действие может оказаться вполне эффективным. Эмоциональный же дефицит проявляется в возникающем из-за бесплодности собственных действий подавленном (или даже депрессивном) состоянии. Однако проведенные исследования с людьми вскоре показали недостаточность этих положений. Последовавшая за тем разработка теории, значительно расширившейся благодаря включению в рассмотрение атрибутивных процессов (Abramson, Seligman, Teasdale, 1978; Kuhl, 1981; Miller, Norman, 1979; Wortman, Brehm, 1975), может служить наглядным примером того, насколько усложняются наши представления о каком-либо мотивационном феномене, когда исследователь стремится воспроизвести его и разобраться в нем не только на уровне поведения животных, но и на материале деятельности людей, которые способны осознавать свои действия и их результаты.

|