ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СТАДИИ В ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИЗА

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СТАДИИ В ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ.

Все гетерогенно-каталитические реакции состоят из отдельных химических и физических элементарных стадий. Поскольку в процессе реакции исходные вещества должны достичь активных центров катализатора, а образующиеся продукты - выйти за пределы катализатора, то, помимо собственно химической реакции, необходимыми стадиями каталитического процесса являются процессы диффузии, адсорбции и десорбции. Рассмотрим простейший случай газофазной реакции, протекающей на пористом катализаторе. Процесс включает в себя следующие стадии (Рис. 5.1): 1. Диффузия исходных веществ через приповерхностный слой к поверхности катализатора. 2. Диффузия исходных веществ в поры катализатора. 3. Адсорбция реагентов на внутренней поверхности катализатора. 4. Химическая реакция на поверхности катализатора. 5. Десорбция продуктов с поверхности катализатора. 6. Диффузия продуктов из пор катализатора. 7. Диффузия продуктов через приповерхностный слой в газовую фазу.

Рис. 5.1. Элементарные стадии гетерогенно-каталитической газофазной реакции.

Поскольку одно из центральных мест в гетерогенно-каталитических реакциях занимает хемосорбция на поверхности катализатора, то сама химическая реакция (стадия 4) не может рассматриваться отдельно от стадий 3 и 5. Эти три стадии определяют микрокинетику реакции. В случае, когда на скорость процесса вцелом значительное влияние оказывают стадии массопереноса (1,2,6,7), то говорят о макрокинетике. Измеряемая скорость реакции, называемая эффективной (или наблюдаемой), определяется скоростью наиболее медленной - лимитирующей, стадией процесса. Эффективная скорость реакции (rэф) зависит от множества факторов: природа реагентов, плотность катализатора, пористая структура катализатора, скорость прохождения молекул сквозь поверхностный диффузный слой и т.д. В зависимости от соотношения скоростей химических и транспортных (определяемых массопереносом) стадий можно выделить несколько частных случаев распределения концентраций реагентов по глубине проникновения в поры катализатора (Рис. 5.2).

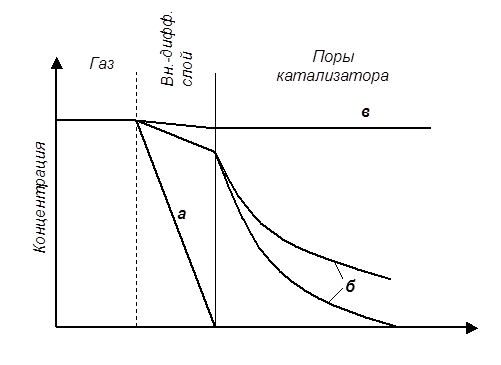

Рис. 5.2. Распределение концентраций реагентов по глубине проникновения в поры катализатора: а – внешняя диффузионная область, б - внутренняя диффузионная область, в – кинетическая область.

Соответственно различают три области (режима) протекания процесса (буквы соответствуют кривым изменения концентраций на Рисунке 5.2): а) Процесс протекает во внешне-диффузионной области (под внешне-диффузионным контролем) если лимимтирующей стадией является внешняя диффузия (стадии 1 и 7, Рис. 5.1.), т.е. скорость этой стадии значительно медленнее скорости химимческой реакции и внутрипоровой диффузии; б) Процесс протекает во внутри-диффузионной области (под внутри-диффузионным контролем) когда лимимтирующей стадией является диффузия в порах (стадии 2 и 6, Рис. 5.1.), т.е. скорость этой стадии значительно медленнее скорости химической реакции и внешней диффузии; в) Процесс протекает в кинетической области (под кинетическим контролем) в том случае, когда лимитирующей стадией является химическая реакция (стадии 3,4,5, Рис. 5.1.), т.е. все транспортные стадии протекают значительно быстрее химической.

Если процесс лимитируется внешней диффузией (внешне-диффузионная область (Рис. 5.2.а), то молекулы реагентов, преодолев приповерхностный диффузионный слой и достигнув наружной поверхности катализатора, практически мгновенно (по сравнению со скоростью внешней диффузии) вступают в химическую реакцию. Поэтому уже на внешней поверхности зерна катализатора концентрация реагентов практически равна нулю. Таким образом, потенциальные возможности катализатора используются в очень низкой степени, так как полезно работает только наружная поверхность катализатора, а каталитические центры внутренней поверхности пор (составляющие основную долю поверхности пористых материалов) остаются не задействованными. При лимитировании процесса внутренней диффузией (Рис. 5.2.б) молекулы реагентов быстро преодолевают приповерхностный диффузионный слой, поэтому концентрация их у поверхности катализатора близка к их концентрации в газовой фазе. Далее реагенты медленно диффундируют в глубь пор вступая в быструю химическую реакцию. Поэтому концентрация их быстро снижается по глубине поры. В зависимости от соотношения скоростей внутрипоровой диффузии и химической реакции получаются профили концентраций различной крутизны. Чем медленнее диффузия, тем менее эффективно используется поверхность катализатора. При кинетической области протекания процесса (Рис. 5.2.в) реагенты быстро диффундируют через внешний слой и по длине пор. Концентрация реагентов практически постоянна по всему объему пор и все каталитические центры поверхности катализатора вовлечены в процесс.

|