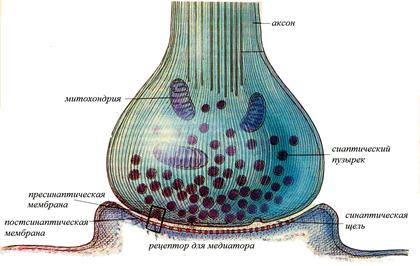

Ультраструктура химического синапса.

Основными и наиболее изученными синаптическими образованиями играющими роль в деятельности нервной системы являются химические синапсы (Рис. 5).

Повышенная химическая чувствитель-ность постсинаптичес-кой мембраны является важным свойством си-напса, регулирующим его активность. Рис. 5. Структура химического синапса.

Активность синапса заключается в синаптической передаче - распространении возбуждения через синапс. Этот процесс является достаточно сложным и протекает в несколько стадий. 1. Синтез медиатора. Химические медиаторы, это вещества различной химической природы, среди которых различают моноамины (ацетилхолин, дофамин, норадреналин, серотонин и др.); аминокислоты (гамма-аминомасляная кислота - ГАМК, глутаминовая кислота, глицин и др.); нейропептиды (вещество Р, эндорфины, нейротензин, АКТГ, ангиотензин, вазопрессин, соматостатин и др.), поэтому их биосинтез разнообразен. Ацетилхолин, например, синтезируется из холина (продукт секретируемый печенью) и уксусной кислоты при участии ферментов нервной клетки; норадреналин синтезируется из аминокислот тирозина и фенилаланина. Медиаторы непрерывно синтезируются в нервной клетке и депонируются (складируются) в синаптических пузырьках нервных окончаний куда они поступают: во-первых из околоядерной области тела нейрона с помощью быстрого аксонального транспорта, во-вторых за счет синтеза медиатора, протекающего в самих синаптических окончаниях из продуктов его расщепления. Кроме того, медиатор может поступать в синаптическое окончание за счет обратного захвата его из синаптической щели в неизменном виде. Следует отметить, что скорость биосинтеза медиатора невелика, и при больших нагрузках на синапс, может значительно отставать от скорости его разрушения. Работоспособность синапса при этом снижается. Именно эта причина является основной, при развитии всех видов утомления и время требуемое на отдых, это время требуемое на восстановление количества медиатора необходимого для полноценной работы синапса. 2. Секреция медиаторов.

Скорость экзоцитоза зависит от количества входящего кальция и активности метаболических процессов. Она увеличивается при введении лекарств содержащих кальций, АТФ, биогенных стимуляторов (алоэ, женьшень, боярышник), гормонов.

3. Взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны.

Отметим, что электроуправляемых каналов на постсинаптической мембране нет, поэтому сама к генерации ПД она не способна. Возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП), возникающий в результате поступления в клетку ионов Na+, электротонически распространяется за пределы постсинаптической мембраны и если его величина достаточно велика, деполяризует уже плазматическую мембрану до критического уровня. В мышечных клетках плазматическая мембрана сразу за пределами синапса имеет потенциал-чувствительные каналы, на ней относительно легко возникает полноценный потенциал действия. В нервных клетках возникновение возбуждения возможно только в аксоном холмике, поэтому активности одного из синапсов, которые, как правило, расположены далеко от него недостаточно для возникновения ПД. Нервная клетка воспринимает (суммирует) несколько синаптических сигналов и генерирует потенциал действия избирательно. В этом заключается интегративная функция нейрона. Тормозной постсинаптический (ТПСП) потенциал возникает при усилении проницаемости для калия и хлора, он гиперполяризует постсинаптическую мембрану, препятствуя электротоническому распространению возбуждения по мембране нервной клетки. Процесс торможения имеет место только на межнейронных синапсах. Принципы работы возбуждающего и тормозного синапсов сходны. Разница заключается в том с какими специфическими каналами связаны рецепторы расположенные на постсинаптической мембране, от чего и зависит физиологическая реакция.

4. Инактивация медиатора

Продукты расщепления либо поступают в кровь и циркулируют как его предшественники, либо за счет пиноцитоза осуществляется их «обратное всасывание» в синаптическое окончание, где происходит их восстановление и упаковка в синаптические пузырьки и медиатор может использоваться повторно.

Свойства синапсов: · односторонность проведения возбуждения через синапс (всегда от пре- к постсинаптической мембране обусловлена наличием рецепторов чувствительных к медиатору только на постсинаптической мембране; · синаптическая задержка - замедление скорости распространения возбуждения в синапсе в связи с длительностью процессов выделения медиатора из пресинаптического окончания, диффузии его по синаптической щели и процесса взаимодействия его с постсинаптической мембраной. Синаптическая задержка в химических синапсах обычно равна 0,2 - 0,5 мс. · низкая лабильность - обусловлена временем распространения предыдущего импульса и наличием у него периода абсолютной рефрактерности; · повышенная утомляемость - обусловлена отставанием скорости синтеза медиатора от скорости его распада при возбуждении; · трансформация ритма возбуждения, обусловлена тем, что не все приходящие к синаптическому окончанию аксона потенциалы действия способны вызвать критическую деполяризацию постсинаптической мембраны; · высокая чувствительность к лекарствам и ядам обусловлена высокой специфичностью хеморецепторов постсинаптической мембраны; · низкий фактор безопасности (надежности), обусловлен тем, что хеморецепторы чувствительны к большому количеству веществ, способных инициировать или изменять активность синапса.

|

Их пресинаптическое окончание образует характерное утолщение, покрытое пресинаптической мембраной. Между нервным окончанием и эффекторной клеткой имеется пространство называемое синапти-ческой щелью, которая отделяет нервное окончание от мембраны эффекторной клетки. Часть мембраны эффекторной клетки лежащая за синаптической щелью называется постсинаптической мембраной. Эта мембрана имеет белковые хеморецепторы, которые связаны с хемо-управляемыми ионными каналами. Связывание рецепторов с биологи-чески активными веще-ствами (медиаторами, гормонами, лекарст-венными препаратами), приводит к открытию канала, движению ионов через него и изменению заряда мембраны.

Их пресинаптическое окончание образует характерное утолщение, покрытое пресинаптической мембраной. Между нервным окончанием и эффекторной клеткой имеется пространство называемое синапти-ческой щелью, которая отделяет нервное окончание от мембраны эффекторной клетки. Часть мембраны эффекторной клетки лежащая за синаптической щелью называется постсинаптической мембраной. Эта мембрана имеет белковые хеморецепторы, которые связаны с хемо-управляемыми ионными каналами. Связывание рецепторов с биологи-чески активными веще-ствами (медиаторами, гормонами, лекарст-венными препаратами), приводит к открытию канала, движению ионов через него и изменению заряда мембраны. Высвобождение медиатора из синаптических пузырьков осуществляется дискретно, квантами (порциями). В состоянии покоя оно незначительно, и не вызывает никакого эффекта, но под влиянием нервного импульса, приходящего по аксону, резко усиливается. Возбуждение, деполяризует мембрану синаптического окончания, что приводит к активации имеющихся на ней Са2+-каналов и входу ионов кальция в синаптическое окончание. Пузырьки находящиеся у пресинаптической мембраны, под действием Са2+ разрушаются (по механизму экзоцитоза) и медиатор попадает в синаптическую щель. Медиатор выделившийся из синаптических пузырьков пресинаптического окончания диффундирует в синаптической щели и достигает постсинаптической мембраны.

Высвобождение медиатора из синаптических пузырьков осуществляется дискретно, квантами (порциями). В состоянии покоя оно незначительно, и не вызывает никакого эффекта, но под влиянием нервного импульса, приходящего по аксону, резко усиливается. Возбуждение, деполяризует мембрану синаптического окончания, что приводит к активации имеющихся на ней Са2+-каналов и входу ионов кальция в синаптическое окончание. Пузырьки находящиеся у пресинаптической мембраны, под действием Са2+ разрушаются (по механизму экзоцитоза) и медиатор попадает в синаптическую щель. Медиатор выделившийся из синаптических пузырьков пресинаптического окончания диффундирует в синаптической щели и достигает постсинаптической мембраны. Медиатор достигший постсинаптической мембраны действует на ее хеморецепторы, связанные с различными хемо-управляемыми ионными каналами, вследствие чего изменяется проницаемость постсинаптической мембраны для различных ионов (Na+, K+, Cl-). В зависимости от иона и направления его движения постсинаптическая мембрана деполяризуется или гиперполяризуется и на ней возникает возбуждающий или тормозной потенциал.

Медиатор достигший постсинаптической мембраны действует на ее хеморецепторы, связанные с различными хемо-управляемыми ионными каналами, вследствие чего изменяется проницаемость постсинаптической мембраны для различных ионов (Na+, K+, Cl-). В зависимости от иона и направления его движения постсинаптическая мембрана деполяризуется или гиперполяризуется и на ней возникает возбуждающий или тормозной потенциал. Инактивация медиатора - последняя стадия синаптической передачи, обеспечивающая ее прекращение. Она необходима для реполяризации постсинаптической мембраны и восстановления исходного уровня ее мембранного потенциала, что обеспечивает возможность восприятия следующего сигнала. Наиболее распространенным является гидролитическое расщепление медиатора с помощью соответствующих ферментов, постоянно находящихся в синаптической щели. Для ацетилхолина, например, таким ферментом является холинэстераза, для норадреналина - моноаминооксидаза. Эти ферменты начинают разрушать медиатор на исходные компоненты, сразу, как только он попадает в синаптическую щель, и скорость разрушения настолько велика, что при небольших количествах медиатора, он разрушается еще до того, как достигает постсинаптической мембраны.

Инактивация медиатора - последняя стадия синаптической передачи, обеспечивающая ее прекращение. Она необходима для реполяризации постсинаптической мембраны и восстановления исходного уровня ее мембранного потенциала, что обеспечивает возможность восприятия следующего сигнала. Наиболее распространенным является гидролитическое расщепление медиатора с помощью соответствующих ферментов, постоянно находящихся в синаптической щели. Для ацетилхолина, например, таким ферментом является холинэстераза, для норадреналина - моноаминооксидаза. Эти ферменты начинают разрушать медиатор на исходные компоненты, сразу, как только он попадает в синаптическую щель, и скорость разрушения настолько велика, что при небольших количествах медиатора, он разрушается еще до того, как достигает постсинаптической мембраны.