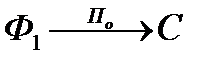

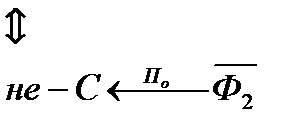

С есть не-СТогда само физическое противоречие или несовместимость взаимоисключающих требований для научных систем может быть сформулировано следующим образом: Чтобы с позиций существующей парадигмы По объяснить факт Ф1, исследуемый объект О должен обладать свойством С, но, чтобы объяснить аномальный факт Ф2, объект О должен обладать свойством не-С.

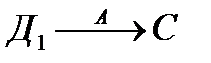

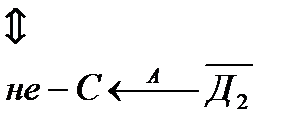

Существует ряд приемов, которые легко разрешают такие противоречия[5],[6],[7]. Физическая несовместимость или противоречиетакже возникает при развитии технических систем. Она отражает требования к одной и той же части системы или ее оперативной зоне выполнить условия задачи и требования сохранить возможность выполнять функцию цели.Формально она может быть выражена следующим образом: Для выполнения действия Д1 объект А должен обладать свойством С, а для выполнения действия Д2 объект А должен обладать свойством С2 (не-С).

Для реализации главной полезной функции цели (ГПФ) системы, объект А для выполнения действия Д1 должен обладать свойством С, а для реализации новых условий функционирования (УФ), объект А для выполнения действия Д2 должен обладать свойством не-С. Как видно из формул физических противоречий, они практически не отличаются друг от друга.

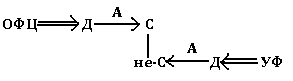

Развитие научных, технических и других иерархических систем происходит по определенным закономерностям, которые отражают общие законы познания и развития наших представлений об окружающем мире[8]. Анализ огромного массива информации показывает, что в своем развитии системы (научные, технические, социальные и т.д.) проходят четыре этапа [9]: 1. поиск состава (из каких элементов должна состоять система, чтобы выполнить заданную ГПФ?); 2. поиск структуры (как должны быть расположены эти элементы, чтобы выполнять свою ГПФ?); 3. динамику (каким свойство должна обладать система (процесс) или ее (его) часть, чтобы легко адаптироваться к меняющейся окружающей ее среде – природной или технической?); 4. эволюцию или саморазвитие. Чем выше уровень развития системы, тем она становится более управляемой и, в итоге, переходит на уровень самоуправления, самоорганизации. Самым продолжительным этапом, особенно для техники, является этап динамизации, когда систему адаптируют к условиям, в которых она должна функционировать. Развитие систем проходит три стадии: синтез системы, адаптация к окружающей и внутренней среде, саморазвитие ( схема нарис. 5 ). При этом система стремится к достижению максимального эффекта на пути реализации идеального конечного результата (ИКР). Рассмотрим два примера: из техники и науки. Пример 1: Многоэтажное здание – свечка: состав - набор различных помещений, которые могут располагаться друг над другом и конструктивные элементы; идеальная структура, с точки зрения прочности конструкции, удобства ее монтажа, экономичности средств и материалов, - это повторяющиеся друг над другом этажи с одинаковым расположением помещений и конструкций; в сейсмических районах есть опасность разрушения конструкции от поперечных волн; увеличение жесткости конструкции за счет антисейсмических поясов не решает до конца проблему; с позиции этапа динамизации систем, здание на уровне фундамента, т.е. там, где оно испытывает наибольшее воздействие от землетрясения, нужно заранее «сломать», т.е. отсоединить фундамент от остальной части и соединить их подвижными связями, которые не будут передавать колебания верхней части здания, а, следовательно, разрушения не произойдет; переход к зданиям-трансформерам, меняющим свою структуру в зависимости от назначения здания, а в дальнейшем переход к саморазвитию по заданным программам.

ЧЕТЫРЁХЭТАПНАЯ ИЕРАРХИЯ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

Рис. 5. Три стадии четырех этапов проявления законов развития технических систем

Другой пример развития представлений о природном объекте из физики. Вначале представлялось, что атомы являются неделимыми частицами (Демокрит) - первокирпичиками материи. Затем выяснилось, что все вещества состоят из разных атомов. Далее выясняется, что они могут создавать друг с другом структурные образования (Зеленин) – молекулы. Больше того, они могут адаптироваться к определенным условиям и выполнять различные дополнительные транспортные функции (гемоглобин), т.е. становиться динамичными. И, наконец, они могут эволюционировать ( молекула ДНК). Следует обратить внимание на то, что при этом изменились лишь наши представления о материи, о ее объектах, их модели, но сама материя и ее объекты не изменились, а уже были такими, какими мы их познали. Пример 2. На первом этапе развития науки на основе наблюдений формируются представ-ления о том, что такое Космос, мир, атом, т.е. об их «составе» или компонентах: мир — это Земля, вращающиеся вокруг неё планеты, Солнце и небесная твердь с неподвижными звёздами. На начальных этапах познания компоненты мира, как правило, жёсткие однородные образования, связанные между собой жёсткими связями. Постепенно эти связи заменяют на подвижные, динамичные, изменяющиеся во времени и пространстве. Сами объекты исследования постепенно приобретают признаки неоднородности их форм, анизотропности (атомы имеют разную форму, при соединении образуют разные вещества). Затем идёт формирование представлений о структуре мира: Земля — центр Вселенной и все вращается вокруг нее; Солнце в центре и вокруг него вращаются планеты и сама Земля, а также небесная твердь; мир состоит из множества миров похожих на наш. Наконец, мир — это Вселенная, где всё находится в движении, т.е. объект познания становится динамичным и адаптивным к конкретным условиям. С проникновением «вглубь» объекта, выясняется, что он значительно усложняется за счёт выявления у него ряда подсистем и, в то же время, идеализируется, за счёт замещения и выполнения подсистемами по совместительству ряда функций, в силу наличия у них соответствующих совместимых друг с другом качеств и свойств. При этом степень неоднородности объектов исследования по всем качествам и свойствам возрастает, а сам объект эволюционирует во времени и пространстве. Примером тому служит развитие представлений об атоме. Рассмотрим этот процесс с позиций четырехэтапного развития.

|

= ФП = ФН

= ФП = ФН