Неполной взаимозаменяемости

Способ максимума-минимума предполагает, что в процессе сборки узла или обработки детали возможно одновременное сочетание наибольших увеличивающих и наименьших уменьшающих размеров или обратное их сочетание. Однако практически такое сочетание маловероятно, так как отклонение размеров в основном группируется около середины поля допуска. Метод неполной взаимозаменяемости допускает приемлемый процент изделий, у которых замыкающее звено выйдет за поле допуска, но при этом существенно увеличивается допуск составляющих звеньев. Метод исходит из предположения, что сочетания действительных размеров составляющих звеньев, входящих в размерную цепь, носят случайный характер, и большая часть значений звеньев группируется около координаты середины поля допуска. Для такого метода применяется вероятностный способ расчета.

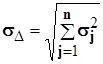

Из теории вероятности дисперсия суммы равна сумме дисперсий, следовательно, для размерной цепи: sD2 = s12 + s22 +…+ sn2, в общем виде:

Отсюда

Однако в условиях реального производства погрешность составляющих звеньев может подчиняться не только закону Гаусса, но и другим законам с симметричным распределением, а выход размеров замыкающего звена за границы поля допуска может быть позволен не более чем 0,27 %. Поэтому в общем случае:

где tD - коэффициент риска, который выбирается из таблицы значений функции Лапласа F(t) в зависимости от выбранного процента брака Р. Ряд значений коэффициента tD представлен в табл. 9.

Т а б л и ц а 9

|

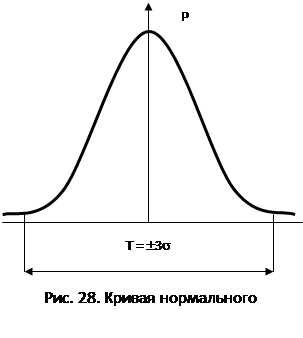

Предположим, что погрешности изготовления всех звеньев распределены по нормальному закону (закону Гаусса) и центр группирования деталей совпадает с координатой середины поля допуска. Тогда можно принять Тi = 6si (с вероятностью 99,73 %), где Тi – допуск i-го звена, si - среднеквадратическое отклонение размеров i-х деталей после их изготовления. При этом только у 0,27 % изделий размеры могут выходить за пределы поля допуска (рис. 28).

Предположим, что погрешности изготовления всех звеньев распределены по нормальному закону (закону Гаусса) и центр группирования деталей совпадает с координатой середины поля допуска. Тогда можно принять Тi = 6si (с вероятностью 99,73 %), где Тi – допуск i-го звена, si - среднеквадратическое отклонение размеров i-х деталей после их изготовления. При этом только у 0,27 % изделий размеры могут выходить за пределы поля допуска (рис. 28).

, где sD - среднее квадратичное отклонение замыкающего звена. Отношение допускаемого отклонения от центра группирования х к среднему квадратичному отклонению s принято называть коэффициентом риска t. Для замыкающего звена х /sD = tD. В нашем случае допустимое отклонение от центра группирования будет равно х = ТD/2, отсюда tD = ТD/2sD или sD = ТD/2 tD. Выражая дисперсию через допуск, получим:

, где sD - среднее квадратичное отклонение замыкающего звена. Отношение допускаемого отклонения от центра группирования х к среднему квадратичному отклонению s принято называть коэффициентом риска t. Для замыкающего звена х /sD = tD. В нашем случае допустимое отклонение от центра группирования будет равно х = ТD/2, отсюда tD = ТD/2sD или sD = ТD/2 tD. Выражая дисперсию через допуск, получим: .

. , (5)

, (5)