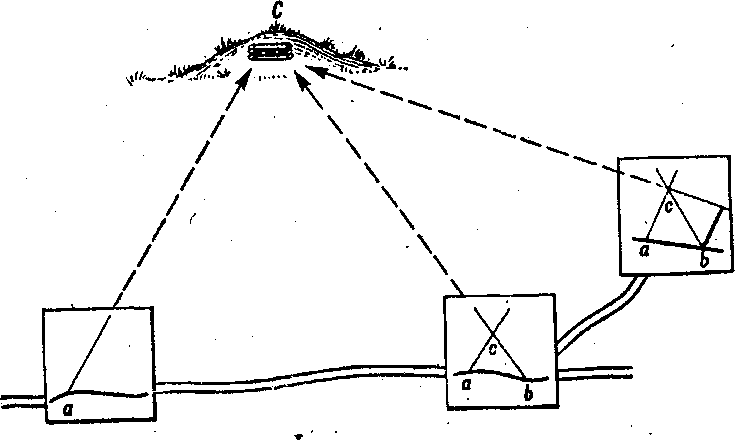

Определение ориентиров, целей и нанесение их на карту.Ориентиры, указанные на местности старшим командиром, должны быть опознаны на карте, подняты, подписаны установленными для них наименованиями и занумерованы. Положение не обозначенных на карте ориентиров, а также целей определяют и наносят на карту одним из следующих основных способов. Способ кругового визирования основан на использовании полярных координат. Он применяется при наблюдения с одной точки стояния, положение которой надежно определено на карте (например, с командно-наблюдательного пункта). Порядок действий следующий (рис. 93): ориентировав карту, визируют по линейке поочередно на все определяемые точки и прочерчивают на них направления; затем определяют (с помощью дальномера, бинокля, в крайнем случае, на глаз) расстояния до этих точек; отложив по масштабу измеренные расстояния от точки стояния, получают на карте определяемые точки. При решении этой задачи с помощью компаса кроме расстояния измеряют магнитный азимут на- каждую определяемую точку. Эти измеренные расстояния и азимуты являются полярными координатами, по которым затем и наносят на карту определяемые точки. Вместо магнитных азимутов можно изменять углы положения определяемых точек от направления на выбранный ориентир. Способ прямой засечки заключается в визировании и прочерчивании направлений с двух-трех точек стояния, обозначенных на карте, на определяемую цель или ориентир. Для этого на каждой точке стояния ориентируют карту возможно точнее, используя наиболее удаленные ориентиры, обозначенные на карте.

Рис. 94. Прямая засечка.

Затем при прямом визировании прочерчивают направления на цель. Пересечение двух направлений определит положение искомой точки на карте (рис. 94). Правильность засечки всегда следует проверять проведением третьего направления. Если все три линии пересекутся в одной точке—засечка верна. Если в пересечении получается небольшой треугольник погрешности со сторонами не более 2—3 мм, то искомую точку располагают в его центре. При больших расхождениях засечку следует повторить или проверить, проведя четвертое направление. В боевой обстановке этот способ имеет большое применение, так как позволяет наносить на карту удаленные недоступные точки.

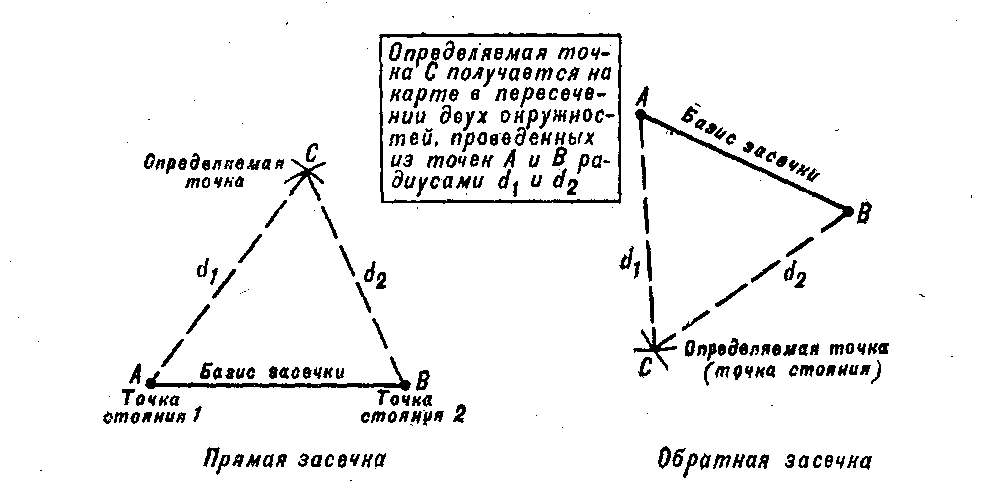

Рис. 95. Нанесение точки засечкой по измеренным расстояниям.

Точность нанесения точек засечкой зависит от тщательности ориентирования карты и прочерчивания направлений, а также от величины угла, под которым эти направления пересекаются (угол засечки). Наиболее точные засечки получаются при углах от 60 до 120° при определяемой точке. Необходимые направления засечки могут быть определены с помощью компаса. Такая засечка называется компасной засечкой. Засечку можно получить также по измеренным расстояниям. В этом случае задача сводится к построению на карте треугольника по данной стороне - базису засечки, (т. е. отрезку между двумя обозначенными на карте точками, с которых производится засечка) - и двум другим сторонам, длина которых определяется на местности с помощью дальномера или бинокля (рис. 95). Если необходимо нанести на карту какой-либо объект, имеющий значительную протяженность (траншею, ход сообщения), то сначала засекают резко выраженные повороты в их конфигурации, а затем по ним наносят весь объект.

|