Психологические исследования эмоциональных состояний человекаЗначение проблемы эмоций едва ли нуждается в обосновании. Какие условия и детерминанты ни определяли бы жизнь и деятельность человека - внутренне, психологически действенными они становятся лишь в том случае, если им удается проникнуть в сферу его эмоциональных отношений, преломиться и закрепиться в ней. Конституируя в человеке пристрастность, без которой немыслим ни один активный его шаг, эмоции со всей очевидностью обнаруживают свое влияние на производстве и в семье, в познании и искусстве, в педагогике и клинике, в творчестве и душевных кризисах человека. Такая универсальная значимость эмоций должна являться, казалось бы, надежным залогом как повышенного интереса к ним, так и сравнительно высокой степени их изученности. И действительно, на протяжении многовековой истории исследования эмоций они пользовались самым пристальным вниманием, им отводилась одна из центральных ролей среди сил, определяющих внутреннюю жизнь и поступки человека. Однако в современной психологии отношение к проблеме эмоций совершенно иное. Интерес к ним стал гаснуть по мере того, как стали накапливаться неудачи в попытках отыскать достаточно тонкие и надежные средства для объективного их изучения. Внимание исследователей постепенно стало ограничиваться сравнительно узким кругом проблем, таких как выражение эмоций, влияние отдельных эмоциональных состояний на деятельность, допускающих разработку при помощи эксперимента. Соответственно, сузились и концепции эмоций, уступив в психологической теории былое место и значение проблемам мотивации, стресса, фрустрации. На том, что эмоции следует рассматривать как состояния, впервые акцентировал внимание Н. Д. Левитов. Он писал по этому поводу: «Ни в какой сфере психической деятельности так не применим термин "состояние", как в эмоциональной жизни, так как в эмоциях, или чувствах, очень ярко проявляется тенденция специфически окрашивать переживания и деятельность человека, давая им временную направленность и создавая то, что, образно выражаясь, можно назвать тембром или качественным своеобразием психической жизни. Даже те авторы, — продолжает он, — которые не считают нужным выделять психические состояния в качестве особой психологической категории, все же пользуются этим понятием, когда речь идет об эмоциях или чувствах». Отсутствие преемственности между теориями, созданными в различные исторические эпохи, не может не осложнять задачу ознакомления с проблемой психологических исследований эмоциональных состояний, объединить в единую обобщенную картину всего, что установлено или утверждается в отдельных концепциях и школах психологии. Также большую путаницу в изучение данной проблемы вносят терминологические расхождения. В какой-то мере они заложены уже в повседневном языке, позволяющем нам называть, например, страх эмоцией, аффектом, чувством или даже ощущением или объединять под общим названием чувств такие различные явления, как боль и иронию, красоту и уверенность, прикосновение и справедливость. На запутанность реального соотношения того, что в разных концепциях обсуждается под одними и теми же названиями эмоций, страстей или чувств, оказало влияние еще и то обстоятельство, что они создавались на разных языках и в разные эпохи, имеющие свои традиции в употреблении таких понятий. Так, одни исследователи полагают, что в рамках науки о поведении можно вообще обойтись без понятия «эмоция». Даффи, как, впрочем, и многие другие исследователи, считает, что поведенческие проблемы проще объяснять с помощью понятий «активация» или «возбуждение», которые не столь аморфны, как термины, относящиеся к эмоциональной сфере. Некоторые ученые, такие как Лазарус, считают, что эмоции разрушают и дезорганизуют поведение человека, что они являются основным источником психосоматических заболеваний. Другие же авторы, напротив, полагают, что эмоции играют позитивную роль в организации, мотивации и подкреплении поведения (Изард, Рапорт, Томкинс и др.). Большинство психиатров и психологов-клиницистов рассматривают различные виды психопатологии и нарушения адаптации как заболевания эмоциональной сферы. С другой стороны, Маурер, например, утверждает, что психопатология и дезадаптация вызываются не эмоциональными расстройствами, а нарушениями мышления, установок и поведения. Некоторые ученые исходят из того, что эмоции должны быть подчинены когнитивным процессам (и разуму), они рассматривают нарушение этой субординации как признак неблагополучия. Другие, напротив, считают, что эмоции выступают в роли пусковых механизмов когнитивных процессов, что они порождают и направляют их (то есть управляют рассудком) и что главное, чем должны заниматься исследователи, это вопрос о качестве и интенсивности этих эмоций. Существует мнение, что человек может избежать психопатологических расстройств, решить многие личностные проблемы, просто отказавшись от неадекватных эмоциональных реакций, то есть, подчинив эмоции жесткому контролю сознания. В то же время, согласно другим представлениям, лучшим средством в этих случаях является высвобождение эмоций для их естественного взаимодействия с гомеостатическими процессами, драйвами, когнитивными процессами и двигательными актами. У психологов, так же как у философов и педагогов, нет единой точки зрения относительно роли, которую играют в жизни человека эмоции. Так, некоторые из них, утверждают, что смыслом человеческого существования должна быть именно познавательно-интеллектуальная деятельность. Но другие ученые, несмотря на увлеченность процессом познания, все, же склонны относить человека к разряду существ эмоциональных или, может быть, эмоционально-социальных. По их мнению, сам смысл человеческого существования имеет аффективную, эмоциональную природу: мы окружаем себя теми людьми и вещами, к которым привязаны эмоционально. Подобные утверждения, что научение происходит через процесс переживания, как в личностном, так и в социальном плане, не менее, а быть может, и более важно, чем накопление информации. Стремление найти первопричину эмоциональных состояний обусловило появление различных точек зрения, которые нашли отражение в соответствующих теориях. Рассмотрим их более подробно. Впервые эмоционально-выразительные движения стали предметом изучения Ч. Дарвина. В 1872 г. он опубликовал свою книгу «Выражение эмоций у человека и животных», которая стала начальным пунктом в понимании связи биологических и психологических явлений, в частности, организма и эмоций. Дарвин показал, что во внешнем выражении разных эмоциональных состояний, в экспрессивно-телесных движениях много общего у антропоидов и слепорожденных детей. Эти наблюдения легли в основу теории эмоций, которая получила название эволюционной. Идеи, высказанные Дарвином, послужили толчком для создания других теорий эмоций, в частности «периферической» теории У. Джемса – Г. Ланге. По данной теории всей первопричиной эмоций и эмоциональных состояний являются органические (физические, телесные) изменения. По этой схеме раздражение, отражаясь в психике человека через систему обратных связей, они порождают эмоциональное переживание соответствующей модальности. Согласно этой точке зрения, сначала под действием внешних стимулов происходят характерные для эмоций изменения в организме и лишь затем, как их следствие, возникает сама эмоция. Таким образом, периферические органические изменения, которые до появления теории Джемса – Ланге рассматривались как следствия эмоций, стали их первопричиной.

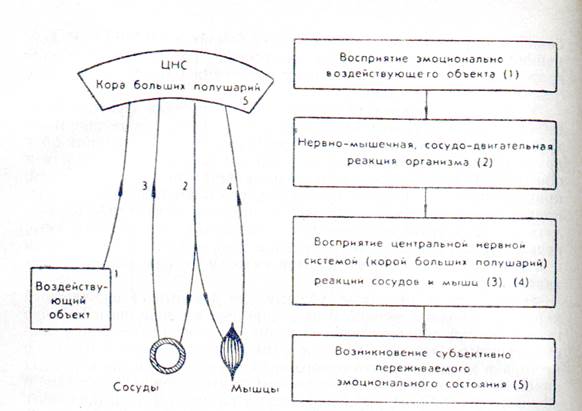

Рис. 1. Схема возникновения эмоции по Джемсу – Ланге

Другую точку зрения связи эмоциональных переживаний с телесными реакциями предложил В. Вундт, так он рассматривает их лишь как следствие чувств. Он выделил три простых чувства: 1) удовольствие – неудовольствие; 2) возбуждение – успокоение; 3) напряжение – разряжение

Рис.2. Трехмерная модель чувств по Вундту Чувства, располагающиеся по одной прямой, исключают друг друга, т.е. одновременно они существовать не могут. Чувства, расположенные на отрезках от пересечения осей, могут сосуществовать с двумя другими измерениями, к которым они сами не принадлежат. Таким образом, все многообразие чувств заполняет геометрическое пространство, разделенное векторами простых чувств. То есть по Вундту, мимика возникла первоначально в связи с элементарными ощущениями, как отражение эмоционального тона ощущений, а высшие же, более сложные чувства (эмоции и эмоциональные состояния) развились позже. Однако когда в сознании человека возникает какая-то эмоция, то она всякий раз вызывает по ассоциации соответствующее ей, близкое по содержанию низшее чувство или ощущение. Позднее Шлосберг к предложенной схеме Вундта добавил третье измерение: «сон-напряжение». Однако последующие исследования показали, что оценки «принятие-отталкивание» и «сон-напряжение» высоко корректируют друг с другом и не являются независимыми. Помимо отмеченных выше процессов порождения сложных чувств на основе интеграции простых, каждое чувство будет характеризоваться определенным содержанием (качеством) и интенсивностью, которые будут определяться потребностью, ее качественной спецификой и интенсивностью. Таким образом, многообразие потребностей личности порождает качественное многообразие ее эмоций и эмоциональных состояний. Альтернативную точку зрения на соотношение органических и эмоциональных процессов предложил У. Кеннон. Он одним из первых отметил тот факт, что телесные изменения, наблюдаемые при возникновении разных эмоциональных состояний, весьма похожи друг на друга и по разнообразию недостаточны для того, чтобы вполне удовлетворительно объяснить качественные различия в высших эмоциональных переживаниях человека. Внутренние органы с изменениями состояний, которые Джемс и Ланге связывали с возникновением эмоциональных состояний, кроме того, представляют собой довольно, малочувствительные структуры, очень медленно приходят в состояние возбуждения. Эмоции же обычно возникают и развиваются довольно быстро. Кеннон показал также, что искусственно вызванные физиологические изменения, характерные для определенных сильных эмоций, не всегда вызывают ожидаемое эмоциональное поведение. С его точки зрения, эмоции возникают вследствие специфической реакции центральной нервной системы и в частности — таламуса. Таким образом, по Кеннону, схема этапов возникновения эмоций и сопутствующих ей физиологических сдвигов выглядит так:

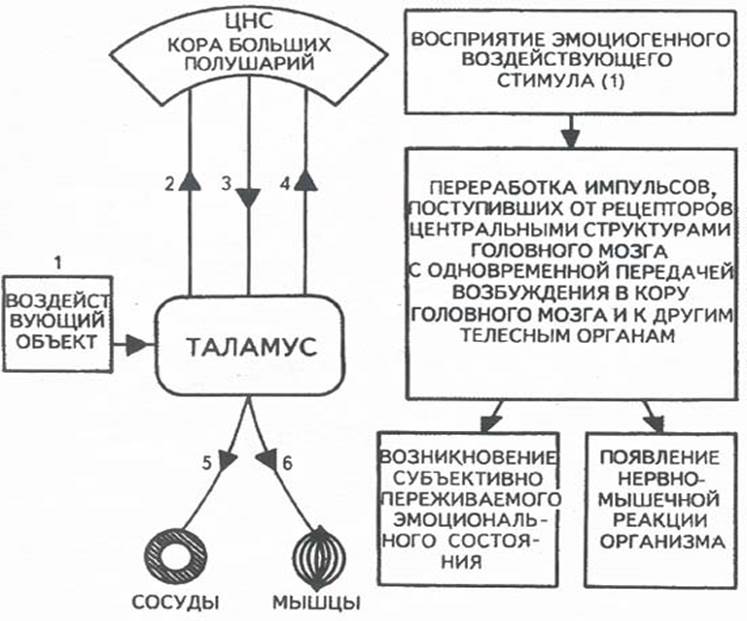

Рис. 3. Схема возникновения эмоции по Кеннону

В более поздних исследованиях П. Барда было показано, что эмоциональные переживания и физиологические сдвиги, им сопутствующие, возникают, почти одновременно. Таким образом, схема (рисунок 4) получает несколько иной вид:

Рис. 4 Схема возникновения эмоции по Кеннону – Барду Психоорганическая теория эмоций (так условно можно назвать концепции Джемса–Ланге и Кеннона–Барда) получила дальнейшее развитие под влиянием электрофизиологических исследований мозга. На ее базе возникла активационная теория Линдсея–Хебба. Согласно этой теории эмоциональные состояния определяются влиянием ретикулярной формации нижней части ствола головного мозга. Эмоции возникают вследствие нарушения и восстановления равновесия в соответствующих структурах центральной нервной системы. Активационная теория базируется на следующих основных положениях: 1) электроэнцефалографическая картина работы мозга, возникающая при эмоциях, является выражением так называемого "комплекса активации", связанного с деятельностью ретикулярной формации. 2) работа ретикулярной формации определяет многие динамические параметры эмоциональных состояний: их силу, продолжительность, изменчивость и ряд других. Эмоции, как, оказалось, регулируют деятельность, обнаруживая вполне определенное на нее влияние в зависимости от характера и интенсивности эмоционального переживания. Д.О. Хеббу удалось экспериментальным путем получить кривую, выражающую зависимость между уровнем эмоционального возбуждения человека и успешностью его практической деятельности. Для достижения наивысшего результата в деятельности нежелательны как слишком слабые, так и очень сильные эмоциональные возбуждения. Для каждого человека (а в целом и для всех людей) имеется оптимум эмоциональной возбудимости, обеспечивающий максимум эффективности в работе. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения, в свою очередь, зависит от многих факторов: от особенностей выполняемой деятельности, от условий, в которых она протекает, от индивидуальности включенного в нее человека и от многого другого. Слишком слабая эмоциональная возбужденность не обеспечивает должной мотивации деятельности, а слишком сильная разрушает ее, дезорганизует и делает практически неуправляемой. Подобную точку зрения поддерживает и П.К. Анохин, в своей биологической теории эмоций. Возникновение потребностей приводит к возникновению отрицательных эмоций, которые играют мобилизующую роль для личности, способствуя наиболее быстрому удовлетворению потребностей оптимальным способом. Когда обратная связь подтвердит, что достигнут запрограммированный результат, т. е. что потребность удовлетворена, возникает положительная эмоция. Она выступает как конечный подкрепляющий фактор. Закрепляясь в памяти, она в будущем участвует в мотивационном процессе, влияя на принятие решения о выборе способа удовлетворения потребности. Если же полученный результат не согласуется с программой, возникает эмоциональное беспокойство, ведущее к поиску других, более успешных способов достижения цели. Таким образом, данная теория подтвердила, что потребности индивида вызывают различные эмоциональные состояния личности. У человека в динамике эмоциональных процессов и состояний не меньшую роль, чем органические и физические воздействия, играют когнитивно - психологические факторы. В связи с этим были предложены новые концепции, объясняющие эмоции у человека динамическими особенностями когнитивных процессов. Одной из первых подобных теорий явилась когнитивно-физиологическая теория эмоций С. Шехтера. В его исследованиях было выявлено, что висцеральные реакции, обусловливающие увеличение активации организма, хотя и являются необходимым условием для возникновения эмоционального состояния, но недостаточны, так как определяют лишь интенсивность эмоционального реагирования, но не его знак и модальность. В соответствии с этой теорией, какое-то событие или ситуация вызывают возбуждение и у человека возникает необходимость оценить его содержание, т. е. ситуацию, которая вызвала это возбуждение. По представлениям Шехтера, на возникновение эмоций, наряду с воспринимаемыми стимулами и порождаемыми ими физиологическими изменениями в организме, оказывают влияние прошлый опыт человека и оценка им наличной ситуации с точки зрения имеющихся в данный момент потребностей и интересов. Таким образом, висцеральная реакция вызывает эмоцию не прямо, а опосредованно. По мнению Шехтера, эмоциональные состояния — это результат взаимодействия двух компонентов: активации и заключения человека о причинах его возбуждения на основе анализа ситуации, в которой появилась эмоция. В русле воззрений С. Шахтера находятся и концепции М. Арнольда и Р. Лазаруса. В теории М. Арнольда в качестве познавательной детерминанты эмоций выступает интуитивная оценка объекта. Эмоция, здесь, как и действие, следует за этой оценкой. В концепции же Лазаруса центральной идеей является, идея о познавательной детерминации эмоций и эмоциональных состояний. Он считает, что когнитивное опосредование является необходимым условием для появления эмоций, но в отличие от своего коллеги Арнольда, не сводит появление эмоциональных реакции только к субъективной оценки ситуации. Положения концепции Лазаруса сводятся к двум основным пунктам: 1. каждая эмоциональная реакция, независимо от ее содержания, есть функция особого рода познания или оценки; 2. эмоциональный ответ представляет собой некий синдром, каждый из компонентов которого отражает какой-либо важный момент в общей реакции Таким образом, схема возникновения эмоции выглядит так восприятие —> первичная оценка —> исследовательская активность —> (личное значение действий в оцениваемой ситуации) —> вторичная оценка —> тенденция к действию —> эмоция как проявление тенденции в переживании, физиологических сдвигах и моторных реакциях. Положительным в представлениях автора является то, что детерминантами оценки являются как ситуативные факторы, так и диспозиционные, т. е. свойства личности. Отсюда одна и та же ситуация вызывает у разных людей разную оценку и как следствие — разную эмоциональную реакцию. Однако надо отметить, что в теории Лазаруса уделяется излишне много внимания как анализу детерминант процесса оценки, так и приспособительным реакциям по поводу осознания угрозы, и меньше — механизмам появления самой эмоции и эмоциональных реакций. Другую точку зрения в данном русле направления изучения эмоций представил Л. Фестингер, в своей теории когнитивного диссонанса. Согласно ей положительное эмоциональное переживание возникает у человека тогда, когда его ожидания подтверждаются, а когнитивные представления воплощаются в жизнь, т.е. когда реальные результаты деятельности соответствуют намеченным, согласуются с ними, или же находятся в консонансе. Отрицательные эмоции возникают и усиливаются в тех случаях, когда между ожидаемыми и действительными результатами деятельности имеется расхождение, несоответствие или диссонанс. Субъективно состояние когнитивного диссонанса обычно переживается человеком как дискомфорт, и он стремится как можно скорее от него избавиться. Выход из состояния когнитивного диссонанса может быть двояким: - или изменить когнитивные ожидания и планы таким образом, чтобы они соответствовали реально полученному результату; - либо попытаться получить новый результат, который бы согласовывался с прежними ожиданиями. В современной психологии теория когнитивного диссонанса нередко используется для того, чтобы объяснить поступки человека, его действия в различных социальных ситуациях. Эмоции же рассматриваются в качестве основного мотива соответствующих действий и поступков. Лежащим в их основе когнитивным факторам придается в детерминации поведения человека гораздо большая роль, чем органическим изменениям. Отечественный физиолог П.В. Симонов попытался в краткой символической форме представить свою совокупность факторов, влияющих на возникновение и характер эмоции. Он считает, что эмоции появляются вследствие недостатка или избытка сведений, необходимых для удовлетворения потребности. Степень эмоционального напряжения определяется, по П. В. Симонову, силой потребности и величиной дефицита прагматической информации, необходимой для достижения цели. Это представлено им в виде «формулы эмоций»: Э = П (Ин – Ис) Где Э — эмоция; П — потребность; Ин — информация, необходимая для удовлетворения потребности; Ис — информация, которой субъект располагает в момент возникновения потребности. Из этой формулы следует, что эмоция возникает только при наличии потребности. Нет потребности, нет и эмоции, так как произведение Э = 0 (Ин Ис) тоже становится равным нулю. Важность разности (Ин — Ис) Симонов обосновывает тем, что на ее основании строится вероятностный прогноз удовлетворения потребности. В нормальной ситуации человек ориентирует свое поведение на сигналы высоковероятных событий (т. е. на то, что в прошлом чаще встречалось). Благодаря этому его поведение в большинстве случаев бывает адекватным и ведет к достижению цели. Таким образом, П. В. Симонов пытается опровергнуть теорию «редукции драйва» западных психологов, согласно которой живые системы стремятся к уменьшению потребности, а устранение или уменьшение потребности приводит к появлению положительной эмоциональной реакции. Говоря о различных видах эмоциональных образований и состояний, нужно выделить концепции которые позволили наиболее разграничить субъективные переживания в качестве отдельного звена процессов регуляции, т.к. именно подобная трактовка позволит как нам, кажется, не только формально объединить, но и различить мотивационные и эмоциональные процессы в единой интерпретации. С.Л. Рубинштейн в многообразии проявлений эмоциональной сферы личности выделяет три уровня. Первый уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности. Он связан с физическими чувствованиями удовольствия — неудовольствия, которые обусловлены органическими потребностями. Они могут быть, по Рубинштейну, как специализированными, местного характера, отражая в качестве эмоциональной окраски или тона отдельное ощущение, так и более общего, разлитого характера, отражая более или менее общее самочувствие человека, не связанное в сознании с конкретным предметом (беспредметные тоска, тревога или радость). Второй, более высокий уровень эмоциональных проявлений, по Рубинштейну, составляют предметные чувства (эмоции). На смену беспредметной тревоги приходит страх перед чем-нибудь. Человек осознает причину эмоционального переживания. Опредмеченность чувств находит свое высшее выражение в том, что сами чувства дифференцируются, в зависимости от предметной сферы, к которой относятся, на интеллектуальные, эстетические и моральные. С этим уровнем связано восхищение одним предметом и отвращение к другому, любовь или ненависть к определенному лицу, возмущение каким-либо человеком или событием и т. п. Третий уровень связан с более обобщенными чувствами, аналогичными по уровню обобщенности отвлеченному мышлению. Это чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п. Они тоже могут иногда выступать как более или менее частные состояния, приуроченные к определенному случаю, однако чаще всего они выражают общие устойчивые мировоззренческие установки личности. Рубинштейн называет их мировоззренческими чувствами. Таким образом, заключает Рубинштейн, в развитии эмоций и эмоциональных состояний выделяет следующие ступени: 1) элементарные чувствования как проявления органической аффективности чувствительности, играющие у человека подчиненную роль общего эмоционального фона, окраски, тона или же компонента более сложных чувств; 2) разнообразные предметные чувства в виде специфических эмоциональных процессов и состояний; 3) обобщенные мировоззренческие чувства; все они образуют основные проявления эмоциональной сферы, органически включенной в жизнь личности. Наиболее системный анализ специфики эмоций и эмоциональных состояний представлен в теории дифференциальных эмоций К. Изарда. Объектом изучения в этой теории являются частные эмоции, каждая из которых рассматривается отдельно от других как самостоятельный переживательно-мотивационный процесс. К. Изард постулирует пять основных тезисов: - основную мотивационную систему человеческого существования образуют 10 базовых эмоций: радость, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд/смущение, вина, удивление, интерес; - каждая базовая эмоция обладает уникальными мотивационными функциями и подразумевает специфическую форму переживания;- - фундаментальные эмоции переживаются по-разному и по-разному влияют на когнитивную сферу и на поведение человека; - эмоциональные процессы взаимодействуют с драйвами, с гомеостатическими, перцептивными, когнитивными и моторными процессами и оказывают на них влияние;- в свою очередь, драйвы, гомеостатические, перцептивные, когнитивные и моторные процессы влияют на протекание эмоционального процесса. В своей теории К. Изард определяет эмоции как сложный процесс, включающий нейрофизиологические, нервно-мышечные и чувственно-переживательные аспекты, вследствие чего он рассматривает эмоцию как систему. Источниками эмоций являются нейронные и нервно-мышечные активаторы (гормоны и нейромедиаторы, наркотические препараты, изменения температуры крови мозга и последующие нейрохимические процессы), аффективные активаторы (боль, половое влечение, усталость, другая эмоция) и когнитивные активаторы (оценка, атрибуция, память, антиципация). Таким образом, различные психологические исследования эмоциональных состояний определяется, прежде всего, тем, какой именно класс (или классы) эмоциональных явлений обсуждается в той или иной теории. При широкой трактовке эмоций их возникновение связывается с устойчивыми, обычными условиями существования, такими как отражение воздействия или предмета (эмоции выражают субъективное их значение), обострение потребностей (эмоции сигнализируют об этом субъекту) и т. п. При узком понимании эмоций они рассматриваются как реакция на более специфические условия, такие как фрустрация потребности, невозможность адекватного поведения, конфликтность ситуации, непредвиденное развитие событий и др.

|