Паровая компрессорная установка

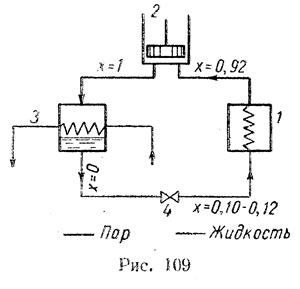

Схема паровой компрессорной холодильной установки дана на рис. 109.

Насыщенный пар аммиака (или другого рабочего тела) при температуре, близкой к температуре охлаждаемого помещения 1, всасывается компрессором 2 и адиабатно сжимается. Из компрессора пар аммиака поступает в конденсатор 3, где при постоянном давлении он конденсируется вследствие отнятия у него теплоты охлаждающей водой. Полученный жидкий аммиак поступает в редукционный вентиль 4, в котором происходит его дросселирование, сопровождаемое падением давления и температуры. При этом аммиак частично испаряется. Полученный весьма влажный насыщенный пар (степень сухости х обычно находится в пределах 0,01-0,15) с низкой температурой и является хладоносителем. Его направляют в трубы охлаждаемого помещения, где за счёт теплоты, отбираемой за счёт охлаждаемых тел, степень сухости его увеличивается, и он снова направляется в компрессор. В дальнейшем этот цикл повторяется. На практике применяют паровые компрессорные установки с про межуточным теплоносителем.

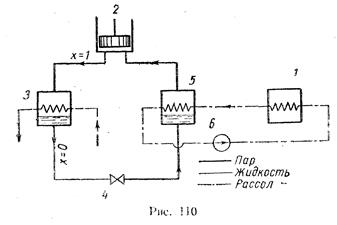

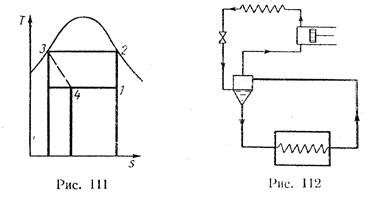

В качестве такого теплоносителя применяют рассолы, т.е. растворы в воде различных солей, главным образом поваренной соли NaCl, хлористого кальция CaCl2 и хлористого магния MgCl2, не замерзающие при низких температурах. В этом случае в схему установки, изображённой на рис. 109, вводится дополнительно испаритель 5, в который направляется влажный пар аммиака после редукционного вентиля (рис. 110). В испарителе аммиак испаряется, отнимая теплоту от рассола. Охлаждённый рассол при помощи насоса 6 направляется в охлаждаемое помещение 1, в котором он нагревается вследствие отнятия теплоты от тел, подлежащих охлаждению, и возвращается в испаритель, где он снова отдаёт теплоту пару аммиака, поступающему в компрессор. В дальнейшем этот цикл повторяется. На рис. 111 в диаграмме Ts дан цикл изменения состояния 1 кг аммиака в паровой компрессорной установке с промежуточным теплоносителем. Точка 1 характеризует состояние пара аммиака при входе его в компрессор, линия 1–2 – процесс адиабатного сжатия в компрессоре, точка 3 – состояние жидкого аммиака перед входом его в редукционный вентиль, в котором он подвергается дросселированию. Так как этот процесс характеризуется равенством значений энтальпий в начальном и конечном состояниях, то в точке 4, соответствующей состоянию аммиака после дросселирования, последний имеет ту же энтальпию, что и в точке 3. Линия 4–1 соответствует процессу парообразования в испарителе.

В зависимости от того, какой пар всасывается компрессором (сухой или влажный), процесс в холодильных машинах называют сухим или влажным. При сухом процессе в испарителе получается сухой насыщенный пар. Чтобы обеспечить поступление в компрессор сухого пара, холодильную установку снабжают отделителем жидкости, или сепаратором, через который жидкость возвращается в испаритель. Схема такой установки дана на рис.112. Затрата работы в компрессоре при адиабатном сжатии определяют по формуле:

Холодопроизводительность 1 кг холодного агента:

где r – теплота парообразования, a x1 и x4 – соответственно степень сухости пара после испарителя и после редукционного вентиля. Тепловая нагрузка конденсатора определяется по формуле:

Количество холодильного агента и теоретическую мощность, подводимую к компрессору, определяют по формулам (*) и (**). Из цикла паровой компрессорной установки, изображённой на рис. 111, видно, что замена расширительного цилиндра редукционным вентилем обусловливает некоторую потерю холодопроизводительности, которая может быть частично уменьшена путём переохлаждения жидкости ниже температуры конденсации. Это видно на рис. 113, где изображён цикл паровой компрессорной холодильной установки с переохлаждением конденсата до температуры t5, лежащей ниже температуры конденсации t4.

Данные о насыщенных парах аммиака и углекислоты приведены в соответствующих таблицах.

2.Теплопроводность

2.1. Температурное поле. Градиент температуры. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Коэффициенты тепло- и температуропроводности. Температура - одна из основных физических величин, характеризующих процесс теплопроводности. Совокупность значений температуры во всех точках изучаемого пространства называется температурным полем T(x,y,z,t). Если соединить точки поля, имеющие одинаковую температуру (провести через них линию или поверхность), то получится изотермическая поверхность (изотерма). При движении вдоль изотермы температура не меняется, а при движении в любом другом направлении - меняется, причем наиболее быстро температура будет меняться при движении по нормали к изотерме. Вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры, называется градиентом температуры и обозначается gradT или В декартовых координатах вектор градиента температуры имеет вид:

где Опыт показывает, что передача тепла теплопроводностью происходит по нормали к изотермической поверхности от более нагретых областей к менее нагретым. Количество тепла, перенесенное за единицу времени, называется тепловым потоком. Тепловой поток измеряется в Дж/с, или в Вт, т.е. в тех же единицах, что и мощность. Тепловой поток, отнесенный к единице изотермической поверхности, называется плотностью теплового потока; размерность этой величины Вт/м2. Основной закон теплопроводности, установленный экспериментально в начале XIX века, называется законом Фурье (Fourier) и может быть сформулирован так: плотность теплового потока в неподвижной среде прямо пропорциональна градиенту температуры:

Знак минус в этой формуле означает, что вектор Коэффициент теплопроводности - важный теплофизический параметр вещества, определяемый экспериментально. Его значения у различных веществ лежат в широких пределах. Точные значения l зависят от температуры и давления, однако во многих практически важных случаях этот коэффициент можно считать постоянным и использовать значения, приводимые в справочных таблицах. Коэффициент теплопроводности наиболее высок у металлов (сотни Вт/(м·К)), значительно ниже у неметаллических веществ, и имеет особенно низкие значения у пористых материалов, применяемых для теплоизоляции (материалы, коэффициент теплопроводности которых ниже, чем 0.25 Вт/(м·К), принято называть теплоизоляторами). Необходимо, однако, учитывать, что для пористых материалов коэффициент l является условной величиной, зависящей от ряда факторов, например от влажности. Если разделить коэффициент теплопроводности l на плотность r и удельную теплоемкость c, то получим другой важный теплофизический параметр, который называется коэффициентом температуропроводности a:

Коэффициент температуропроводности имеет размерность м2/с.

|

.

. (1)

(1) - единичные векторы (орты), направленные по осям x, y, z соответственно.

- единичные векторы (орты), направленные по осям x, y, z соответственно. . (2)

. (2) направлен противоположно градиенту температуры, т.е. в сторону убывания температуры. Коэффициент пропорциональности l называется коэффициентом теплопроводности; он равен количеству тепла, протекающего за единицу времени через единицу изотермической поверхности при единичном градиенте температуры, т.е при перепаде температуры в один градус на единицу длины нормали. Размерность коэффициента теплопроводности Вт/(м·К).

направлен противоположно градиенту температуры, т.е. в сторону убывания температуры. Коэффициент пропорциональности l называется коэффициентом теплопроводности; он равен количеству тепла, протекающего за единицу времени через единицу изотермической поверхности при единичном градиенте температуры, т.е при перепаде температуры в один градус на единицу длины нормали. Размерность коэффициента теплопроводности Вт/(м·К). . (3)

. (3)