Введение. Тема 1. Психическое развитиеТема 1. Психическое развитие в младшем школьном возрасте....................................354 1.1. Физическое, психическое и психофизиологическое развитие ребенка...........354 1.2. Своеобразие младшего школьного возраста как этапа развития................................................356 1.3. Ценность младшего школьного возраста......358 Вопросы и задания................................................................359 Тема 2. Готовность к школе........................................ 359 2.1. Кризис 7 лет....................................................359 2.2. Психологическая готовность к школьному обучению................................................................362 Вопросы и задания................................................................367 Тема 3. Учебная деятельность младшего школьника....................................................................367 3.1. Специфика учебной деятельности в младшем школьном возрасте............................ 367 3.2. Мотивы учения................................................370 3.3. Умение выделять учебную задачу..................374 3.4. Учебные действия...........................................376 3.5. Действие контроля..........................................378 3.6. Оценка. Оценка и отметка.............................. 380 3.7. Формирование у ребенка позиции учащегося................................................384Вопросы и задания................................................................386 Тема 4. Развитие мышления у младших школьников............................................... 386 4.1. Специфика мышления в младшем школьном возрасте.................................................................. 386 4.2. Овладение основными мыслительными действиями.............................................................392 4.3. Становление внутреннего плана действий... 395 4.4. Развитие рефлексии........................................ 396 Вопросы и задания................................................................399 Тема 5. Восприятие, память, внимание в младшем школьном возрасте....................................399 5.1. Развитие восприятия......................................399 5.2. Развитие памяти..............................................403 5.3. Развитие внимания.........................................407 Вопросы и задания................................................................412 Тема 6. Развитие моторики.........................................412 Вопросы и задания................................................................415 Тема 7. Формирование произвольного поведения у младших школьников...............................................416 Вопросы и задания................................................................422 Тема 8. Общение младших школьников со сверстниками и взрослыми.....................................423 8.1. Отношения со сверстниками.........................423 8.2. Роль учителя в становлении межличностных отношений у младших школьников....................427 Вопросы и задания................................................................432 Тема 9. Трудные дети..................................................432 9Л. Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные)....................................................432 £:2. Леворукий ребенок в школе..........................438 9.3. Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте................................................446 Вопросы и задания................................................................452 Рекомендуемая литература...................................................453

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ) Кафедра «Физика-1» С.Г. Афанасьев, Н.П. Наумов ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА КАПИЛЯРНЫМ МЕТОДОМ Методические указания к лабораторной работе №141 по дисциплине <<Физика>>; МОСКВА - 2013

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ) Кафедра «Физика-1» С.Г. Афанасьев, Н,П. Наумов ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА КАПИЛЯРНЫМ МЕТОДОМ

Рекомендовано редакционно-издательским советом университета в качестве методических указаний по дисциплине <<Физика>> для студентов 1 и 2 курсов механических и строительных специальностей МОСКВА - 2013

Работа №141. Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом. Цель работы. Изучение внутреннего трения воздуха как одного из явлений переноса в газах. Введение. Явление переноса – это процессы установления равновесия в системе путем переноса массы (диффузия), энергии (теплопроводность) и импульса молекул (внутреннее трение, или вязкость). Все эти явления обусловлены тепловым движением молекул. При явлении вязкости наблюдается перенос импульса от молекул из слоев потока, которые двигаются быстрее, к более медленным. Например, в случае протекания жидкости или газа в прямолинейной цилиндрической трубе (капилляре) при малых скоростях потока течение является ламинарным, т.е. поток газа движется отдельными слоями, которые не смешиваются между собой. В этом случае слои представляют собой совокупность бесконечно тонких цилиндрических поверхностей, вложенных одна в другую, имеющих общую ось, совпадающую с осью трубы. Вследствие хаотического теплового движения молекулы непрерывно переходят из слоя в слой и при столкновении с другими молекулами обмениваются импульсами направленного движения. При переходе из слоя с большей скоростью направленного движения в слой с меньшей скоростью молекулы переносят в другой слой свой импульс направленного движения. В “более быстрый” слой переходят молекулы с меньшим импульсом. В результате первый слой тормозится, а второй - ускоряется. Опыт показывает, что импульс

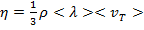

В результате между слоями возникает сила внутреннего трения: Где Для идеального газа:

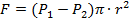

Здесь Выделим в капилляре воображаемый цилиндрический объем газа радиусом r и длиной

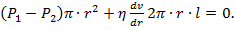

Уравновесится силой внутреннего трения

Сила внутреннего трения определяется по формуле Ньютона (1). Учитывая, что

В этом случае условие стационарности (2) запишется в виде:

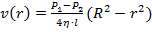

Интегрируя это равенство, получим

где C – постоянная интегрирования, которая определятся граничными условиями задачи. При

Рис.1. К расчету объемного расхода газа в случае течения его через капилляр. Тогда

Посчитаем объемный расход газа

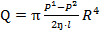

или

Формулу (6), которая называется формулой Пуазейля, можно использовать для экспериментального определения коэффициента вязкости газа. Формула Пуайзеля была получена в предположении ламинарного течения газов или жидкости. Однако с увеличением скорости потока движение становиться турбулентным и слои смешиваются. При турбулентном движении скорость в каждой точке меняет свое значение и направление, сохраняется только среднее значение скорости. Характер движения жидкости или газа в трубе определяется числом Рейнольдса:

где <ν>-средняя скорость потока; ρ-плотность жидкости или газа. В гладких цилиндрических каналах переход от ламинарного течения к турбулентному происходит при Re ≈1000. Поэтому в случае использования формулы Пуайзеля необходимо обеспечить выполнение условия Re<;1000. Кроме этого, эксперимент необходимо проводить таким образом, чтобы сжимаемостью газа можно было пренебречь. Это возможно тогда, когда перепад давлений вдоль капилляра значительно меньше самого давления. В данной установке давление газа несколько больше атмосферного (103 см вод. ст.), а перепад давления составляет от ̴ 10 см вод. ст., т.е. приблизительно 1% от атмосферного. Формула (6) справедлива для участка трубы, в котором установилось постоянное сечение с квадратичным законом распределения скоростей (5) по сечению трубы. Такое течение устанавливается на некотором расстоянии от входа в капилляр, поэтому для достижения достаточной точности эксперимента необходимо выполнение условия R<<L, где R-радиус; L-длина капиддяра.

|

, который передается от слоя к слою через поверхность

, который передается от слоя к слою через поверхность  , пропорционален градиенту скорости

, пропорционален градиенту скорости  , площади

, площади  :

:

, (1)

, (1) - коэффициент вязкости.

- коэффициент вязкости. ,

, - плотность газа; <

- плотность газа; <  > - средняя длина свободного пробега молекул; <

> - средняя длина свободного пробега молекул; <  > - средняя скорость теплового движения молекул,

> - средняя скорость теплового движения молекул,  ;

;  - молекулярная масса газа; R- универсальная газовая постоянная.

- молекулярная масса газа; R- универсальная газовая постоянная. , как показано на рисунке 1. Обозначим давление на его торцах

, как показано на рисунке 1. Обозначим давление на его торцах  и

и  . При установившемся течении сила давления на цилиндр:

. При установившемся течении сила давления на цилиндр:

, которая действует на боковую поверхность цилиндра со стороны внешних слоев газа:

, которая действует на боковую поверхность цилиндра со стороны внешних слоев газа:

и скорость

и скорость  уменьшается при удалении от оси трубы, т.е.

уменьшается при удалении от оси трубы, т.е.  можно записать:

можно записать: (3)

(3) (4)

(4)

скорость газа должна обратиться в нуль, поскольку сила внутреннего трения о стенку капилляра тормозит смежный с ней слой газа.

скорость газа должна обратиться в нуль, поскольку сила внутреннего трения о стенку капилляра тормозит смежный с ней слой газа.

. (5)

. (5) ,

, . (6)

. (6) , (7)

, (7)