Выполнение условий для реализации причинного вывода

Направленность решений о выборе переменных в психологическом эксперименте диктуется, с одной стороны, содержанием гипотезы, а с другой – возможностью выполнения условий причинного вывода. В психологическом эксперименте проверяется причинно-следственная, или каузальная, психологическая гипотеза. Активность экспериментатора связана именно с тем, чтобы при помощи организации экспериментальных воздействий и других форм экспериментального контроля обеспечить обоснованный вывод о том, что полученные эмпирические данные соответствуют высказыванию «переменная Х воздействует на переменную Y таким образом, что...». Обозначим Х и Y соответственно НП и ЗП, т.е. переменные, которые в гипотезе связываются направленным отношением «X воздействует на Y». Проверка каузальной гипотезы требует такой организации опытов, чтобы исследователь отвечал благодаря функциональному контролю переменных за причинно-следственный характер устанавливаемого отношения и не было возможности утверждать обратное: «Y воздействует на X». Для этого переменная Х во времени должна предшествовать Y. Это первое требование, или условие, причинного вывода, принятое в психологическом исследовании вслед за логикой естественно-научного эксперимента и оспариваемое в иных контекстах понимания причинности («динамической» причинности в исследованиях К. Левина, «синхронной» причинности у Ж. Пиаже и др.). В любом случае вывод будет касаться результата действия НП, за «причинным» пониманием которой стоит проявление какого-то психологического закона. Вторым условием каузального вывода на основе опытных данных является установление закономерной связи в изменениях переменных, или ковариации Х и Y. Детерминистские утверждения в психологических гипотезах могут оцениваться вероятностно, т.е. на основе использования статистических критериев. Вывод о достоверном, т.е. не случайном, характере изменений ЗП, при определенных уровнях НП также вносит свой вклад в возможность утверждать, что влияние заданного условиями экспериментального фактора определяло изменения ЗП. Практически во всех случаях нелабораторных экспериментов не отдельный изолированный фактор, а создание комплекса, или системы, условий вызывает изучаемые явления и процессы, т.е. функциональная связь приобретает характер причинной, или каузальной, при определенных соотношениях детерминистских и вероятностных утверждений. Сама по себе статистическая ковариация не включает предположений о каузальных зависимостях. Итак, управление независимой переменной, или Х-воздействием, приобретает формы функционального контроля условий в эксперименте и позволяет переходить к условным высказываниям типа «если... то...». Произвольное управление со стороны экспериментатора уровнями НП позволяет рассматривать эту переменную Х (в системе других побочных факторов) в качестве причинно-действующего фактора. Третье условие причинного вывода – ликвидация угроз выводу о том, что Х воздействует на Y, со стороны других объяснений изменений Y – другими («третьими») переменными или другими гипотетическими интерпретациями. Выделение любой НП не исключает того, что на изучаемый базисный-процесс влияют сопутствующие или систематические изменения других переменных, не входящих в гипотетическое отношение между Х и Y. Назовем эти переменные смешивающимися (СП). В некоторых учебниках синонимом выступает название «побочные переменные» (ПП). Выполнение первых двух условий причинного вывода не означает, что не может быть указано каких-то других переменных, воздействующих на НП, ЗП или на связь между ними. Деятельность экспериментатора направлена и на то, чтобы избежать влияний на изучаемую зависимость этих СП, или ПП. Если это ему удается плохо, то эксперимент характеризуется плохой внутренней валидностью. Это означает низкую степень доказательности того, что эмпирически установлена связь именно между переменными Х и Y, а не Х и Z или Y и Z. При обосновании того, что внутренняя валидность эксперимента была недостаточной, остается возможность утверждать, что обнаружена иная, чем представленная в экспериментальной гипотезе, зависимость между переменными. Для демонстрации возможного ошибочного, т.е. артефактного, вывода о причинной зависимости воспользуемся схемой 4.1, которую приводит для демонстрации нарушения внутренней валидности эксперимента Г. Бреденкамп [73]. Стрелка с двойными концами указывает на ковариацию или корреляцию, т.е. на наличие статистической связи между Х и СП; направление этой связи неизвестно или не рассматривается в гипотезе. Стрелка от СП к Y означает, что СП причинно воздействует на Y. Наблюдаемое в результате эксперимента изменение Y вслед за Х обусловлено в соответствии со схемой этой третьей переменной (СП). В данном случае сами условия опытов дают возможность иной интерпретации изменений ЗП (или Y), без того чтобы рассматривать конкурирующие теории.

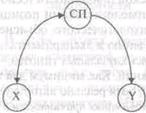

Схема 4.1. Связи переменных, демонстрирующие условия артефактного вывода.

Схема 4.2. Связи переменных, демонстрирующие условия достоверного вывода (о направленном влиянии Х и Y) при контроле влияний «третьей» переменной.

Таким образом, неправильный, или артефактный, вывод может быть следствием «технических компонентов» эксперимента, или процедурных особенностей его проведения [32]. Рассмотренная схема 4.1 демонстрирует угрозу внутренней валидности эксперимента и возможность неверных выводов об экспериментальной гипотезе. Экспериментальный контроль должен, следовательно, включать не только управление НП, но и стабилизацию других (смешивающихся или побочных) переменных либо случайное варьирование их по уровням, чтобы исключить корреляцию НП с СП. Тогда схема условий эксперимента принимает иной вид (схема 4.2). На этой схеме точкой (знак умножения) обозначено взаимодействие между переменными – независимой (X) и смешивающейся (СП). При реализации правильного (валидного, или достоверного) вывода должно быть обосновано, что предполагающееся взаимодействие между НП и СП не изменяет направления связи от Х к Y. Организация условий с точки зрения контроля артефактного вывода о виде постулируемой в гипотезе зависимости означает обеспечение внутренней валидности эксперимента. Приведенная схема учета смешений не является единственной. В учебнике Р. Готтсданкера подробно анализируются различные схемы, или экспериментальные планы, помогающие проконтролировать разные виды смешений при индивидуальных, кросс-индивидуальных и межгрупповых схемах сравнения ЗП. Подробный перечень смешений в психологических экспериментах, которые необходимо контролировать в «истинных» и «квазиэкспериментальных» планах, обсуждается также Дж. Кэмпбеллом.

|