Естественный нейрон. Описание принципа функционирования. Нервная система человека как трехступенчатая схема.

Нервную систему человека можно представить себе как трехступенчатую систему, показанную на рис. 2.1. Основной гипотезой при создании модели будет предположение, что относящееся к нашему рассмотрению функционирование нервной системы полностью определяется прохождением электрических импульсов по клеткам, которые мы называем нейронами. Для нашего рассмотрения возможных механизмов нервной деятельности будет вполне достаточно импульсной активности нейронов. Рис. 2.1. Нервная система человека как трехступенчатая система.

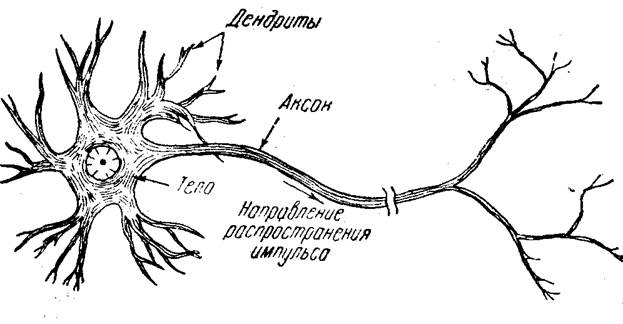

В свете принятой нами основной гипотезы мы будем рассматривать нервную систему как обширную сеть нейронов, имеющую сложную структуру и исключительно сложные внутренние соединения. Эта сеть воспринимает информацию от большого числа рецепторов: палочек и колбочек глаз, тактильных рецепторов кожи, температурных рецепторов и т. д., которые преобразуют возбуждения, поступающие из внешней среды или возникающие внутри тела человека, во множество электрических импульсов, посредством которых информация передается в сеть. Эти импульсы взаимодействуют с чрезвычайно сложными «картинами» импульсов, которые циркулировали до этого в нейронах (установлено, что в нервной сети человеческого мозга содержится порядка 1010 нейронов!), в результате чего на выходе сети появляются импульсы, управляющие эффекторами, например мускулами или железами. В этом и выражается реакция нашего организма на раздражение. Таким образом, нервную систему человека можно условно разделить на три основные подсистемы: рецепторы, нервная сеть и эффекторы. Мы не собираемся создавать модели рецепторов или эффекторов; нас интересует модель нервной сети. Для этого необходимо предварительно создать модель нейрона. Нейроны нашей нервной системы весьма разнообразны по форме, но мы ограничимся рассмотрением нейронов, имеющих вид, показанный на рис. 2.2. Нейрон, как и все клетки, имеет ядро, содержащееся в соме или теле клетки.

Рис. 2.2. Схематическое изображение нейрона. Дендриты можно представлять себе в виде чрезвычайно разветвленного куста, каждое волокно которого тоньше аксона, а сам аксон представляет собой длинный и тонкий цилиндр, передающий импульсы от сомы к другим клеткам. Дендрит проводит нервный импульс с периферии к телу клетки. Аксон переходит в густое древовидное разветвление, ветви которого заканчиваются маленькими пластинками (бляшками), которые почти касаются дендритов нейрона. Такой участок близкого контакта называется синапсом.. Синапсы—образования, в которых происходит контакт нервных клеток друг с другом. По синапсу возбуждение передается только в одном направлении (как правило, лишь с окончаний аксона одного нейрона на дендриты другого). Достигающие синапса импульсы вызывают переменный электрический сигнал в дендритах, примыкающих к данному синапсу. Передача сигналов осуществляется иногда электрическими импульсами, иногда путем химической диффузии. Нейрон выдает импульс (поступающий на аксон) лишь в том случае, когда на концевые бляшки, находящиеся у его дендритов, поступает достаточное число импульсов в очень малый промежуток времени, называемый периодом латентного накопления. В действительности эти импульсы могут либо способствовать, либо препятствовать возбуждению нейрона и соответственно называются возбуждающими или тормозящими. Условие выдачи импульса нейроном заключается в том, чтобы возбуждение превосходило торможение на некоторую критическую величину, называемую порогом нейрона. Если каждому возбуждающему синапсу приписать подходящий положительный вес, а каждому тормозящему синапсу — подходящий отрицательный вес, то можно сказать, что нейрон возбуждается тогда и только тогда, когда сумма весов синапсов, на которые поступают, импульсы, в период латентного накопления превышает порог нейрона. (Утверждение 2.1) Предположение о таком простом линейном суммировании опять-таки является очень сильным упрощением. Далее, порог представляет собой параметр, меняющийся во времени; однако это изменение редко рассматривается при моделировании формального нейрона и не учитывается в моделях, которые будут рассматриваться ниже. Читателю, готовому впасть в отчаяние при виде все возрастающего разрыва с действительностью, можно рекомендовать для поднятия духа перечитать предисловие. Между периодом латентного накопления и прохождением соответствующего импульса по аксону и концевым бляшкам существует небольшое время задержки, так что поступление импульсов на дендриты нейрона повлечет появление импульса на его аксоне лишь через некоторое время. После того как по аксону прошел импульс, наступает период рефрактерности, в течение которого аксон не способен передавать импульсы. Следовательно, за период времени, равный одному периоду рефрактерности, по аксону может быть передан не более чем один импульс. Выбрав в качестве единицы измерения времени период рефрактерности нейрона, можно описать поведение нейрона, указав для каждого интервала времени, когда нейрон возбужден, а когда не возбужден. Таким образом, мы ввели упрощающее предположение (еще более удаляющее нас от действительности), что наш нейрон может возбуждаться только в моменты времени t= 1, 2, 3, 4,... при наличии подходящих условий. Наконец, введем еще одно упрощающее предположение: будем использовать единую дискретную шкалу времени для всех нейронов сети, т. е. будем считать, что любое возбуждение нашей сети полностью определяется картиной возбуждения отдельных нейронов в дискретные моменты времени t =1, 2, 3,... В связи с этим мы полагаем, что выдача импульса на аксон в данный момент времени полностью определяется возбуждением синапсических входов этого нейрона в предыдущий момент времени.

|