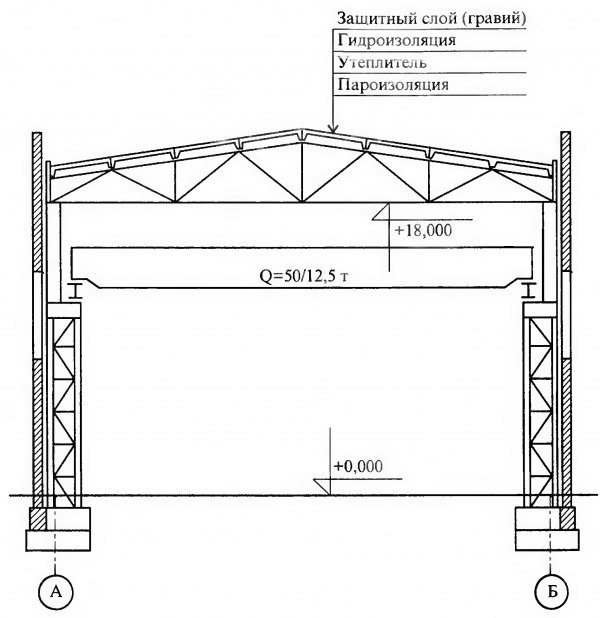

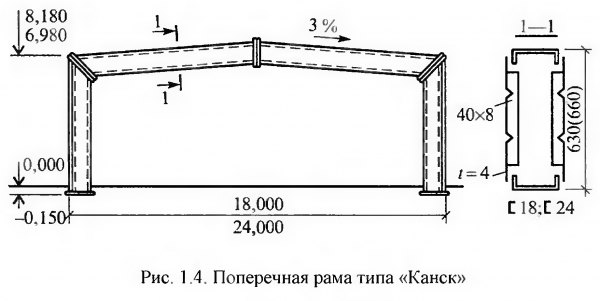

Конструктивные схемы одноэтажных ж/д зданийРазнообразие зданий и сооружений по функциональному назначению определяет многообразие конструктивных форм железнодорожных зданий и зданий промышленных предприятий, относящихся к инфраструктуре железных дорог. Наибольшее распространение среди производственных зданий получили одноэтажные здания, оборудованные, как правило, мостовыми опорными кранами грузоподъемностью от 5 до 50 т и более. Одноэтажные производственные здания (ОПЗ), одно- или многопролетные, наиболее приспособлены для локомотивных и вагонных депо, стрелочных и электровозоремонтных заводов, а также для различных складских помещений и других производств. Длина пролетов колеблется от 12 до 36 м. Каркасы производственных зданий сооружены в основном из сборного железобетона (рис. 1.1). В производственных зданиях с тяжелыми нагрузками, а также в особых условиях строительства и эксплуатации (например, в сейсмических районах), применялись металлические конструкции (рис. 1.2). Начиная с 70-х гг. 20 в. применяют легкие металлические конструкции комплектной поставки — системы «Орск», «Канск», «Молодечно». Для покрытий складских помещений внедрялись структурные конструкции типа «Кисловодск», «Мархи». Основа каркаса одноэтажных зданий — поперечная рама, состоящая из колонн и ригелей (в железобетонных каркасах в виде одно- или двускатных балок). При пролетах 18 и 24 м в некоторых случаях устраивали железобетонные фермы. Применялись балки и фермы с преднапряженной арматурой. В стальных каркасах при пролетах 18...36 м использовались ригели в виде стропильных ферм, при меньших пролетах — сплошно-стенчатые балки.

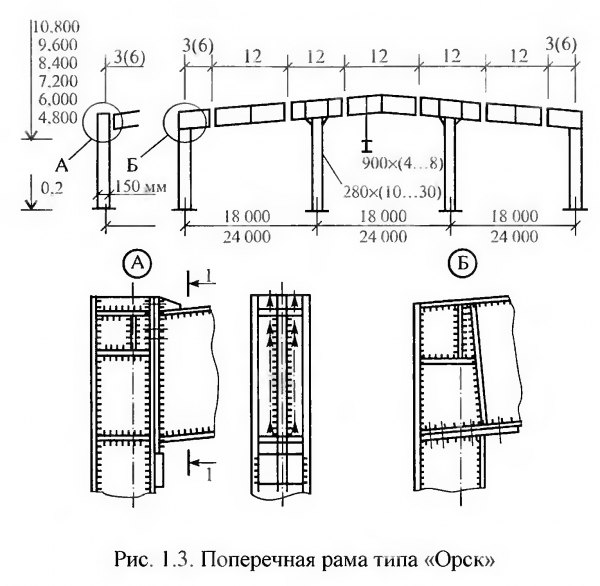

Сопряжение ригелей с колоннами в железобетонных каркасах осуществлялось с помощью шарнирных соединений, в стальных каркасах — жестко (вплоть до 70-х гг.). Система «Орск» (аналог системы «Плауэн», ГДР) — однопролетная легкая рама пролетом 18 и 24 м, высотой 7 и 8 м с шагом рам 6м — выпускается на Орском заводе металлоконструкций. Основная особенность двухшарнирных рам — жесткое сопряжение ригеля со стойками, колонны шарнирно опираются на фундамент, т.е. сечение колонн и ригеля замкнутое. Пояса выполняются из прокатных или гнутых швеллеров, стенки — из тонкого листа, усиленного продольными ребрами-рифами. Монтажные стыки в примыкании ригеля к стойке и в середине пролета ригеля на фланцах выполнены с высокопрочными болтами (рис. 1.3).

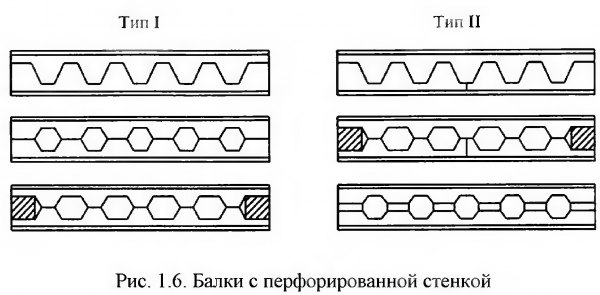

В практике строительства стальных каркасов одноэтажных производственных зданий широкое применение получили конструкции комплексной поставки типа «Молодечно» (Молодечно — поселок под Минском, где расположен завод металлоконструкций). Основная особенность конструкций покрытия типа «Молодечно» заключается в том, что стропильные фермы изготовлены из гнутосварных прямоугольных и квадратных тонкостенных труб. Фермы имеют пролеты 18, 24 и 30 м, высота ферм по наружным граням — 2000 мм. Это самые низкие конструкции из всех ферм действующих типовых проектов. Высокая экономичность определяется относительно большими радиусами инерции сечения, что позволяет более эффективно использовать металл в сжатых и внецентренно сжатых стержнях, особенно из сталей повышенной и высокой прочности. Кроме того, трубы коррозионно-стойкие (при условии герметизации внутренней полости). Применено бесфасоночное сопряжение элементов. Повышенная жесткость гнутосварных профилей позволяет обойтись без прогонов. Профилированный стальной настил укладывается по верхним поясам в типовой серии 1.460.3 при шаге ферм 4 и 6 м. На рис. 1.5 представлена конструктивная схема фермы типа «Молодечно». Поиски путей повышения эффективности прокатных двутавров привели к созданию так называемых перфорированных балок. При их изготовлении стенка исходного двутавра разрезается по зигзагообразной ломаной линии с регулярным шагом газовой резкой или на мощных прессах и затем обе половины разрезанной балки соединяются сваркой в совмещенных выступах стенки (рис. 1.6). Эффективность перфорированного двутавра определяется увеличением его высоты (в 1,5 раза) по сравнению с исходным. В результате увеличивается момент сопротивления сечения в 1,5—2 раза и соответственно несущая способность. Двутавры с перфорированной стенкой обеспечивают 20—30 % экономии металла по сравнению с прокатными двутаврами и дешевле последних на 10—18 %. По трудоемкости изготовления они на 25—35 % эффективнее, чем сварные двутавры, за счет сокращения операций обработки и объема сварки.

Несмотря на дополнительную технологическую операцию по гофрированию и некоторое усложнение сварки поясных швов, исключение значительного числа ребер жесткости и малая толщина стенки приводят, в конечном итоге, к снижению трудозатрат на изготовление балок на 15—25 %. Конструктивные решения балок различаются в связи с разнообразием видов гофров стенки. В качестве гофрированной стенки могут применяться, в частности, ленты, вырезанные из листов стального профилированного настила.

Наружные стены зданий выполнялись в железобетонных и стальных каркасах достаточно часто самонесущими из кирпичной кладки. В более поздних постройках наружные стены устраивали навесными, из керамзитобетонных плит длиной 6 и 12 м. В современных стальных каркасах (начало 21 в.) одноэтажных производственных зданий применяются легкие ограждения — трехслойные панели и т.п. В системе железнодорожного транспорта широкое применение в первой половине двадцатого века имели одноэтажные производственные здания различных пролетов с несущими кирпичными стенами, на пилястры которых опираются балочные или ферменные конструкции покрытия. Здания такого типа эксплуатируются до настоящего времени.

|