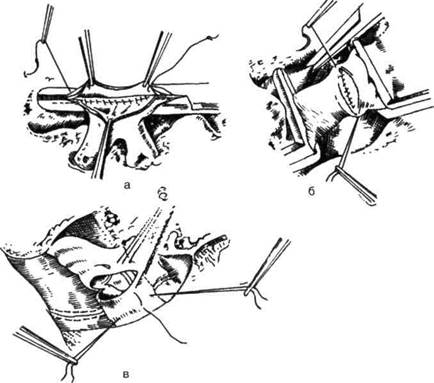

Возможные показания• Злокачественные опухоли. • Хронические нагноительные процессы. • Бронхоэктазы. • Фиброз лёгких. • Туберкулёз лёгких. • Травмы и ряд других состояний. Противопоказания (помимо возрастных ограничений) • Коронарокардиосклероз и выраженная пра- вожелудочковая недостаточность. • Прогрессирующие онкологические заболевания и ВИЧ-инфекция. • Тяжёлые психические расстройства. • Инкурабельные инфекции. • Нарушения обмена веществ с прогрессиру- ющей потерей массы тела. • Необратимые изменения внутренних органов, • Односторонняя трансплантация показана при диссеминированных процессах в лёгких с исходом в фиброз и дыхательную недостаточность. • Билатеральная трансплантация показана при заболеваниях, осложнённых хронической инфекцией (бронхоэктазы, муковисцидоз, кис-тозная гипоплазия и др.). Её рекомендуют применять у молодых лиц с эмфиземой лёгких. • В настоящее время считают предпочтительным пересаживать комплекс сердце—лёгкие, что существенно упрощает технику операции. При этом необходимо накладывать только анастомоз трахеи, предсердий и крупных сосудов сердца. Такая трансплантация показана при комбинированной сердечно-лёгочной патологии (тяжёлое поражение сердца в сочетании с лёгочной гипертензией), а также при поражении обоих лёгких и лёгочном сердце. Успех трансплантации лёгких во многом зависит от правильной хирургической тактики. Обычно пересадку осуществляют на стороне наиболее поражённого лёгкого. Если лёгкое донора больше, чем реципиента, трансплантацию целесообразно производить слева (лучше условия для опускания купола диафрагмы и смещения средостения). При прочих равных условиях трансплантировать левое лёгкое технически несколько легче, чем правое (большая длина бронха, лёгочной артерии, легче накладывать предсердный анастомоз, лучше происходит заживление бронхиального анастомоза). Техника аллотрансплантации целого легкого Взятие донорского лёгкого. Боковым разрезом в пятом—шестом межреберье вскрывают грудную полость. Параллельно диафрагмаль- Трансплантология ♦ 503 ному нерву рассекают перикард, после чего приступают к интраперикардиальному выделению элементов корня лёгкого, стремясь сохранить большую длину лёгочной артерии, лёгочных вен и бронха. Производят мобилизацию лёгочной артерии до места отхождения долевых ветвей, затем освобождают главный бронх от бифуркации до места отхождения долевого бронха. Лёгочную артерию пересекают между двумя зажимами. Донорский главный бронх укорачивают, оставляя 2—3 хрящевых полукольца. Выделение лёгочных вен при трансплантации левого лёгкого производят вместе со стенкой левого предсердия. Лёгкое удаляют из грудной полости, после чего сразу приступают к гипотермической перфузии. В лёгочную артерию вводят канюлю, по которой пропускают перфузат, охлаждённый до 4 °С. Перфузию прекращают через 15-20 мин, при этом раствор, вытекающий из лёгочных вен, должен быть свободным от примеси крови. Пневмонэктомия у реципиента производится одновременно с взятием трансплантата. При этом культи сосудов и главного бронха стремятся оставлять длинными. Бронх реципиента вне удаляемых границ стараются не выделять из окружающих тканей с целью меньшего нарушения кровоснабжения. На стенку левого предсердия накладывается зажим Сатинского, стенку левого предсердия резецируют с учётом запаса ткани для последующего анастомоза с донорским предсердием. Имплантация трансплантата предусматривает последовательное наложение трёх анастомозов: предсердного (левое предсердие с устьями лёгочных вен), между ветвями лёгочной артерии и восстанавливающего целостность главного бронха. Такой порядок соединения элементов корня лёгкого препятствует гипоксии трансплантата (рис. 16-36). • Предсердия сшивают с помощью непрерывного П-образного выворачивающего шва, сначала восстанавливая целостность задней, а затем и передней стенки анастомоза. Раздельное сшивание лёгочных вен применяют при трансплантации правого лёгкого, что значительно увеличивает время операции. • Соединение концов лёгочной артерии осу- ществляют с помощью ручного или механического сосудистого шва. Лишь после этого снимают зажим Сатинского со стенки предсердия и сосудистые зажимы с лёгочной артерии. Проверяют герметичность анастомозов, кровотечение останавливают наложением ряда дополнительных швов.

504 <■ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ о Глава 16 • Восстановление целостности бронхов. Бронхи сшивают узловыми швами (обычно используют орсилон пли хромированный кетгут), проводя атравматичные иглы через межхрящевую часть бронха с захватом хряща и минимальной части слизистой оболочки. Бронхиальный анастомоз снаружи прикрывают медиастинальной плеврой. Проверяют его герметичность, вливая в грудную полость изотонический раствор натрия хлорида с антибиотиками. Если при повышении давления в системе наркозного аппарата по линии анастомоза появляются пузырьки, то накладывают дополнительные швы. ♦ Оментопексия является хорошим средством профилактики наиболее частого осложнения после трансплантации лёгких — несостоятельности бронхиального анастомоза. После лапаротомии через отверстие в диафрагме проводят большой сальник на сосудистой ножке и фиксируют в области анастомоза. При оментопексии реваскуляризация анастомоза наступает на 4-й день, без неё — на 12-30-й день. ♦ Другое средство укрепления и улучшения кровоснабжения бронхиального анастомоза — фиксация в области анастомоза лоскутов межрёберных мышц и перикарда с перикардиальной клетчаткой.

|