Показания к ламинэктомии• Раздражение и сдавление корешков спинного мозга, вызванное отломками костей и выпадением межпозвоночного диска. • Острое развитие синдрома передней спинно- мозговой артерии независимо от нарушения Топографическая анатомия и оперативная хирургия позвоночника и спинного мозга ■> 443 проходимости подпаутинного пространства спинного мозга. Синдром передней спинномозговой артерии развивается при смещениях кзади тела позвонка и грыжевого выпячивания межпозвоночного диска. Острый задний край следующего позвонка может внедриться в позвоночный канал и сдавить переднюю спинномозговую артерию, в связи с чем развиваются двигательные и диссоциированные чувствительные расстройства. • Нарушение проходимости подпаутинного пространства спинного мозга при клинической картине частичного и полного поперечного повреждения спинного мозга. Оперативное вмешательство при повреждениях позвоночника и спинного мозга предпринимают для: • восстановления нормальных топографоана- томических взаимоотношений между позвоночником, спинным мозгом, оболочками и корешками; • удаления внедрившихся в просвет позвоноч- ного канала костных отломков, обрывков связок, кровяных сгустков; • восстановления оттока спинномозговой жидко- сти по подпаутинному пространству спинного мозга; • нормализации кровообращения в спинном мозге либо уменьшения сосудистых расстройств; • уменьшения раздражения проводящих путей спинного мозга и его декомпрессии; • стабилизации и (по показаниям) фиксации позвоночника. Оперативное лечение имеет сравнительно ограниченные показания. Наиболее распространены следующие оперативные вмешательства: • Срединная ламинэктомия — вскрытие позвоночного канала из заднего доступа путём резекции остистого отростка и пластинки дужки позвонка (рис. 15-24). • Гемиламинэктомия — резекция остистого отростка и лишь половины пластинки дужки позвонка. • Расширенная ламинэктомия с резекцией, помимо остистого отростка и пластинки дуж- хного или обоих межпозвоночных суставов. Её производят при возникновении необходимости более широкого доступа к содержимому позвоночного канала. Однако при этом возникает нестабильность позвоночника, и операция обязательно должна быть закончена спондилодезом.

Рис. 15-24. Ламинэктомия (схема). (Из: Угрюмое В.М., Веский И.С.АбраковЛ.В. Оперативная нейрохирургия.—П., 1959.) Существует мнение, что ламинэктомия способствует превращению стабильных повреждений позвоночника в нестабильные, а с целью предотвращения вторичного смещения сломанных позвонков необходима надёжная фиксация позвоночника (Я.Л. Цшъян, 1968). Такой подход к повреждениям позвоночника заставляет хирурга в каждом случае ламинэктомии при переломах позвоночника предусмотреть возможность применения одного из методов его фиксации. Однако такую точку зрения разделяют не все хирурги. Ламинэктомия может быть пробной, деком-прессионной или представлять собой первый этап операции, предшествующий удалению опухоли, вскрытию кисты или абсцесса, удалению сдавливающих спинной мозг костных отломков и металлических инородных тел. Техника. При повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника и спинного мозга оперативное вмешательство осуществляют в положении больного лёжа на животе. При уточнении необходимого уровня ламинэктомии руководствуются данными рентгенограмм и анатомическими ориентирами для отсчёта соответствующих позвонков: • остистый отросток CV1I; • линия между нижними углами лопаток, про- ходящая на уровне остистого отростка ThVII; • линия между наиболее высокорасположенны- ми точками гребней подвздошных костей, проходящая на уровне остистого отростка Цу. Область операции подготавливают с учётом возможного распространения патологического процесса и метода фиксации позвоночника. Обычно при нестабильных переломах обнажение остистых отростков и дужек производят на два позвонка выше и на два позвонка ниже повреждённого участка (рис. 15-25). При стабильных переломах достаточно скелетировать 444 ♦ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 15

Рис. 15-25. Ламинэктомия. Обнажение области операции на остистых отростках и дужках позвонков. (Из: Угрюмое В.М., Васкин И.С., Абраков Л.В. Оперативная нейрохирургия.—Л., 1959.) дужки и остистые отростки на протяжении трёх позвонков. Ламинэктомию, как правило, производят под местной анестезией или в сочетании с па-равертебральной анестезией. При паравертеб-ральной анестезии иглу вводят сбоку от остистого отростка, отступив от него на 1,5—2 см в сторону от ощущения костного сопротивления, обусловленного дужкой позвонка (рис. 15-26). Далее проводят послойный линейный разрез по обеим сторонам от остистых отростков и скелетируют остистые отростки и дужки позвонков путём отсечения от них связок и глубоких мышц спины, лежащих в околопозвоночных бороздах, стремясь при этом обнажить остистые отростки от периоста (рис. 15-27). Мягкие ткани энергично растягивают в стороны, что уменьшает кровотечение. С целью остановки кровотечения применяют тугую тампонаду марлевыми тампонами (рис. 15-28). Технические особенности скелетирования остистых отростков и дужек позвонков, а также самой ламинэктомии, производимых по поводу повреждений позвоночника, определяют необходимостью оперировать в зоне деструктивных изменений позвоночника в патологически изменённых топографоанатомических

Рис. 15-26. Схема анестезии при ламинэктомии. (Из: Арутюнов А.И. Руководство по нейротравматологии. — М., 1979. —4.2.)

Рис. 15-27. Этапы ламинэктомии. а — скелетирование остистых отростков, б — схема скелетирования дужек. (Из: Арутюнов А.И. Руководство по нейротравматологии. — М., 1979. —4.2.)

Рис. 15-28. Гемостаз с помощью тампонады. (Из: Арутюнов А.И. Руководство по нейротравматологии. — М., 1979. — 4.2.) Топографическая анатомия и оперативная хирургия позвоночника и спинного мозга ♦ 445 условиях. При этом деструктивные изменения позвоночника обусловливают во время хирургических манипуляций опасность вторичной травмы спинного мозга, поэтому скелетирова-ние остистых отростков и дужек позвонков и сама ламинэктомия должны производиться с большой осторожностью. После остановки кровотечения ножом рассекают над- и межостистые связки и производят поднадкостничное отделение мягких тканей от остистых отростков, дужек и суставных отростков. Поднадкостничное отделение мягких тканей значительно уменьшает кровоточивость на этом этапе операции. Визуальный контроль за действиями хирурга, отказ от принятого при другой патологии позвоночника и спинного мозга использования распатора позволяют избежать дополнительную травму спинного мозга (рис. 15-29). Резекцию намеченных к удалению остистых отростков следует производить на уровне неповреждённого позвонка. Необходимо бережное отношение к дужкам, удаление которых без достаточных оснований не оправдано с точки зрения нарушения стабильности. Обычно достаточно удалить 2—3 дужки для создания благоприятных условий, обеспечивающих проведение дальнейших этапов операции. Резекция большего числа дужек и остистых отростков может быть продиктована исключительно патологическими изменениями, обнаруженными в ходе операции (рис. 15-30). Удаление компрессирующей спинной мозг дужки не освобождает его от компрессии, так как сдавление мозга происходит между смещённым кзади задневерхним краем тела позвонка и краем дужки вышележащего позвонка. Далее с помощью распатора окончательно скелетируют дужки позвонков, обнажая между ними жёлтую связку. В области одного из таких промежутков и начинают скусывание дужки со срединных её отделов и продолжают в стороны. Дужки удаляют осторожно при помощи малых щипцов Люэра (рис. 15-31). Дужку позвонка удаляют до суставных отростков (во избежание последующей регенерации костной ткани) и возможного ранения позвоночной артерии или крупных вен (шейный отдел позвоночника). Для того чтобы ламинэктомия при повреждении позвоночника была достаточно радикальной и действительно способствовала устранению сдавления спинного мозга, в большинстве случаев приходит-

Рис. 15-29. Опасность скелетирования остистых отростков и дужек при их травме. Возможность повреждения спинного мозга (схема). (Из: Арутюнов А.И. Руководство по нейротравматологии. — М., 1979. — Ч. 2.)

Рис. 15-30. Резекция остистых отростков. (Из: Арутюнов А.И. Руководство по нейротравматологии. — М., 1979. — Ч. 2.) ся удалять дужки 3—4 и даже 5 позвонков. При скусывании дужек важно не оказывать давления щёчками костных щипцов на твёрдую мозговую оболочку и спинной мозг. После удаления дужек становится видимой эпидуральная клетчатка с проходящими в эпидуральном пространстве внутрипозвоночными венами, стенки которых фиксированы к клетчатке, плохо спадаются и не имеют клапанов. При нарушении венозного оттока у больных со сдавлени-ем спинного мозга и его оболочек эпидураль-ные вены бывают резко расширены. Венозное кровотечение при повреждении эпидуральных вен угрожает тяжёлым осложнением в виде воздушной эмболии по системе непарная вена (полунепарная вена)—верхняя полая вена—пра- 446 о ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 15

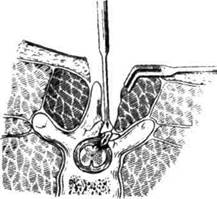

Рис. 15-31. Этапы ламинэктомии. а — начало скусывания дужек, 6 — обнажён позвоночный канал, твёрдая оболочка головного мозга не вскрыта. (Из: Арутюнов А.И. Руководство по ней-ротравматологии. — М., 1979. — Ч. 2.) вое предсердие-лёгочная артерия. Поэтому при упомянутом венозном кровотечении должна быть незамедлительно предпринята тугая тампонада эпидурального пространства. После рассечения эпидуральной клетчатки по срединной линии и смещения её в стороны тупым путём происходит обнажение твёрдой мозговой оболочки, в норме имеющей сероватый цвет со слегка синеватым оттенком. При отсутствии патологических изменений отмечают пульсацию дурального мешка синхронно с пульсом. При сдавлении спинного мозга пульсация исчезает. При подозрении на интраду-ральное сдавление спинного мозга (опухолью, гематомой, арахноидальной кистой, рубцами, инородными телами и др.) твёрдую мозговую оболочку вскрывают. Следующим этапом оперативного вмешательства должно быть открытое вправление сдвинутого кзади позвонка. Некоторые авторы считают, что открытые вправления шейного позвонка целесообразно производить лишь в первые 4—6 нед, когда не стабилизировался поражённый позвоночный сегмент. Среди тяжёлых повреждений позвоночника и спинного мозга отмечают смещения с захлёстыванием суставных отростков. При двустороннем сцеплении суставных отростков нередко возникает и картина полного поперечного повреждения спинного мозга. В подобной ситуации вправление иногда становится возможным лишь после удаления части захлестнувшихся суставных отростков. Многие нейрохирурги проводят этап открытого вправления после тщательной ревизии спинного мозга, оболочек и корешков, по окончании всех манипуляций по удалению обрывков связок, костных фрагментов, после увеличения мобильности спинного мозга. Последовательное проведение этапов операции вполне оправдано. Однако при неотложном оперативном вмешательстве у больных с синдромом сдавления передней спинномозговой артерии быстрое открытое вправление может оказаться крайне необходимой и эффективной мерой, особенно при повреждениях шейного отдела позвоночника и спинного мозга с вовлечением в патологический процесс позвоночных артерий и в зоне кровоснабжения артерией Лдамкевича (a. intumescentiae lum-balis medullae spinalis). Однако и в этих случаях необходима предварительная ламинэктомия с удалением костных отломков и обрывков связок. Дальнейшие этапы операции на спинном мозге могут быть осуществлены после открытого вправления. Оперативное вмешательство нельзя считать завершённым, если не произведена стабилизация позвоночника. В связи с тем что ламинэктомия — лишь средство для проведения ревизии позвоночного канала и его содержимого, в дальнейшем необходимо удалить эпидуральные скопления крови, обрывки жёлтой связки и костные отломки, в том числе отломки суставных отростков, внедрившиеся в просвет позвоночного канала. После вправления вывиха соответствующего позвонка в большом числе наблюде- Топографическая анатомия и оперативная хирургия позвоночника и спинного мозга ♦ 447 ний отпадает необходимость в дополнительной резекции передней поверхности сместившегося тела позвонка. Лишь в единичных случаях при переломовывихах с внедрением одного из отломков в просвет канала необходима его резекция. Этот этап операции предпочтительно осуществить экстрадурально. Для лучшего доступа к сместившемуся отломку или выпавшему диску часто необходимо произвести резекцию суставного отростка и пересечение 1—2 корешков. При скусывании суставных отростков в шейном отделе позвоночника следует избегать повреждения позвоночной артерии. Чётко сформулированной точки зрения на ревизию субдурального пространства нет. Всё же следует признать, что вскрытие твёрдой мозговой оболочки открывает большие возможности для уточнения происшедших в спинном мозге изменений и проведения целесообразных хирургических мероприятий. По нашему мнению, вскрытие твёрдой мозговой оболочки в каждом случае повреждения позвоночника и спинного мозга должно стать правилом (рис. 15-32). Разрез твёрдой мозговой оболочки проводят по срединной линии послойно; он не должен на 1—1,5 см доходить до неудалённых дужек позвонков (в области как верхнего, так и нижнего углов раны), чтобы в дальнейшем оказалось возможным зашивание разреза. После разреза твёрдой мозговой оболочки через всю её толщу в рану прилегает паутинная оболочка. Неизменённая паутинная оболочка светлая, прозрачная, образует выпячивание в виде пузырька соответственно разрезу твёрдой мозговой оболочки. Паутинную мозговую оболочку рассекают плоско расположенным острием скальпеля. После вскрытия паутинной оболочки при сохранности проходимости под-паутинного пространства в рану начинает поступать спинномозговая жидкость, при нарушении проходимости спинномозговая жидкость в рану не выделяется. Проходимость подпау-тинного пространства можно проверить путём осторожного введения в него изогнутого под углом зонда (рис. 15-33). Ушибленные участки спинного мозга не подлежат аспирации и удалению. Допустимо лишь осторожное рассечение мягкой мозговой оболочки над областью размозжения и ушиба. Мозговой детрит отторгается и может быть отмыт тёплым изотоническим раствором хлорида натрия. В первые часы после травмы в

Рис. 15-32. Этапы ламинэктомии. Вскрытие твердой мозговой оболочки. (Из: Угрюмое В.М., Васкин И.С., Абреков Л.В. Оперативная нейрохирургия. — П., 1959.)

Рис. 15-33. Схема проверки проходимости подпаутинно-го пространства с помощью зонда. (Из: Угрюмое В.М., Васкин И.С., Абракое Л.В. Оперативная нейрохирургия. — Л., 1959.) сером веществе спинного мозга развиваются очаги кровоизлияний, которые сливаются, создавая картину гематомиелии. При обнаружении во время оперативного вмешательства характерных веретенообразных утолщений спинного мозга допустимо (а в ряде случае вполне обосновано) рассечение спинного мозга с эвакуацией крови. После этого следует осмотреть переднюю и заднюю камеры подпаутинного пространства, а также спинной мозг (рис. 15-34, а). В последние годы при необходимости более широкого доступа к передней поверхности спинного мозга всё шире приходится пересекать зубовидную связку и 1—2 задних корешка. Корешок пересекают при помощи лезвия безопасной бритвы (рис. 15-34,б). Пересечение 448 <► ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ о Глава 15

Рис. 15-34. Схема смещения спинного мозга с помощью шпателя (а) или за зубовидную связку (б). (Из: Арутюнов А.И. Руководство по нейротравматологии. — М., 1979. — Ч. 2.) зубовидных связок уменьшает фиксацию спинного мозга и позволяет получить хорошее обозрение передней поверхности субдурального пространства, что особенно важно в тех наблюдениях, когда полностью не устранено переднее сдавление спинного мозга. Протяжённость пересечения зубовидных связок должна строго соответствовать уровню переднего сдавления спинного мозга. Следует по возможности щадить зубовидные связки, поскольку это один из путей оттока спинномозговой жидкости. Разрушение зубовидных связок на большом протяжении создаёт условия для ограниченного скопления спинномозговой жидкости с формированием субарахноидальных кист. Дальнейшие хирургические манипуляции зависят от причины патологического процесса. После этого проводят тщательный гемостаз.

Завершающий этап оперативного вмешательства на спинном мозге — ушивание твёрдой мозговой оболочки непрерывным шёлковым швом во избежание ликвореи. Операционную рану после ламинэктомии в большинстве случаев зашивают наглухо. При этом накладывают четырёхэтажные швы (рис. 15-35).

• I этаж — шёлковые узловые швы наклады- вают на мощные продольные мышцы спины (мышцы, разгибающие туловище), которые после завязывания узлов должны прикрыть твёрдую мозговую оболочку в том участке, где удалены дужки позвонков. • II этаж — узловые шёлковые швы на апоневроз мышц, разгибающих туловище, • III этаж — кетгутовые швы на подкожную жировую клетчатку. • IV этаж — шёлковые швы на кожу. В тех случаях, когда возникает сомнение в тщательности гемостаза, в нижнем углу раны на сутки оставляют резиновый дренаж с марлевой турундой. На участке, где проходит дренаж, накладывают провизорный шов. Через сутки дренаж удаляют, опорожняют гематому и завязывают узел провизорного шва.

|