Основные показатели перевозочного процесса.Логистический подход к организации перевозок обусловливает новое методологическое содержание, заключающееся в том, что основной составляющей частью перевозок должно стать проектирование оптимального (рационального) перевозочного процесса. Под этим понимается поиск наилучших организационных и технически возможных решений, обеспечивающих максимальную эффективность перевозки грузов от места их производства до места потребления. В этом процессе участвуют грузообразующие и грузопоглощающие пункты перевозки, а также каналы и цепи транспортной доставки. Под грузообразующими пунктами понимаются предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства, с которых вывозятся их продукция и отходы. Под грузопоглощающими пунктами понимаются предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства, на которые завозятся сырье, топливо, материалы, готовая продукция и другие грузы, необходимые для их нормальной производственной деятельности.Расположение грузообразующих и грузопоглощающих пунктов определяется, с одной стороны, природными условиями, а с другой – более или менее случайными факторами.Одно и то же предприятие может одновременно быть и грузообразующим, и грузопоглощающим пунктом. Например, завод железобетонных изделий как вывозящий готовую продукцию является грузообразующим пунктом, а как ввозящий сырье (песок, щебень, цемент, и т.д.) – грузопоглощающим.В данной функциональной схеме перевозочного процесса (рис. 4.18) можно выделить два контура. По первому варианту – количество груза, доставленного грузополучателю с помощью передаточной функции транспортной продукции Wq, должно соответствовать грузопотоку по передаточной функции грузопотока W(t).

Рис. 4.18. Функциональная схема перевозочного процесса: I – грузообразующий пункт; II – грузопоглощающий пункт; III – перевозочный комплекс; ΔW – передаточная функция обратной связи; W(t) – передаточная функция грузопотока перевозочного комплекса; W Q – передаточная функция транспортной продукции; W r – передаточная функция потребности грузополучателя;

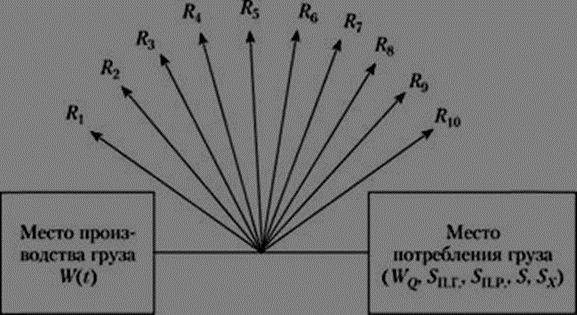

W k – передаточная функция фактической провозной возможности перевозочного комплекса; О1, O2, O3 – операторы Разница между входом и выходом Δ W = W(t) – W q подается по цепи обратной связи на грузообразующий пункт и через оператора О1 изменяет плановую величину провозной возможности перевозочного комплекса. Оператор О1 приводит в соответствие связь между грузопотоком и провозной возможностью перевозочного комплекса. Планируемая величина его провозной возможности по передаточной функции Второй контур представляет собой изменения в объеме перевозок, связанные со спросом получателя на данную продукцию (груз). Свои потребности он подает в виде заказов по другой цепи связи на грузообразующий пункт и на перевозочный комплекс. Изменение потребности получателя через передаточную функцию W r в данном грузе влияет на действительную провозную возможность, что отражается прежде всего на выходе системы. Это действие выполняется оператором О3. Независимыми переменными будут являться производительность грузообразующего пункта и потребность получателя, которые могут принимать произвольные значения. При определении затрат, связанных с выполнением перевозочного процесса, необходимо учитывать техникоэкономические показатели используемого подвижного состава (грузоподъемность, техническая скорость, показатели использования подвижного состава, время простоев под погрузочно-разгрузочными операциями и др.), расстояние транспортирования, затраты, связанные с выполнением погрузочно-разгрузочных работ, с повреждением и потерей груза, с нарушением срока доставки груза и др., т.е. затраты не только на транспорте, но и других участников перевозочного процесса. Издержки перевозочного процесса могут быть смоделированы и рассчитаны с помощью линейного графа взаимосвязей и отношений показателей перевозочного процесса (рис. 4.19). Экономические измерители являются элементами хозяйственного механизма, поскольку отражают в первую очередь экономические интересы народного хозяйства. Так, измерители эффективности автомобильных перевозок связаны с определением социально-экономических условий и, следовательно, должны систематически модернизироваться.

Рис. 4.19. Линейный граф взаимосвязей и отношений показателей перевозочного процесса: W(t) – грузопоток (передаточная функция грузопотока), т; W q – транспортная продукция (передаточная функция транспортной продукции), т; SП.Г. – себестоимость подготовки груза к перевозке, руб/т; SП.Р. – себестоимость транспортирования, руб/т; S – себестоимость погрузочно-разгрузочных работ, руб/т; S x – себестоимость складирования груза, руб/т; R 1 – затраты, связанные с увеличением расстояния транспортирования груза, руб.; R 2 – затраты из-за несоответствия подвижного состава роду и характеру перевозимого груза, руб.; R 3 – затраты, связанные с повреждением и потерей груза, руб.; R4 – затраты, связанные с выполнением дополнительных погрузочно-разгрузочных работ, руб.; R 5 – затраты, связанные с дополнительным хранением груза, руб.; R 6 – затраты, связанные с инерционностью перевозочного процесса, руб.; R 7 – затраты, связанные с увеличением себестоимости транспортирования, руб.; R 8 – затраты, связанные с увеличением себестоимости подготовки груза к перевозке, руб.; R 9 – затраты, связанные с увеличением себестоимости подготовки груза к перевозке, руб.; R 10 – затраты, связанные с увеличением себестоимости складирования груза, руб. В настоящее время сложилось так, что на автомобильном транспорте эффективность общественного производства определяется прежде всего эффективностью использования подвижного состава, от которой зависят производительность труда, себестоимость перевозок, размер прибыли и уровень рентабельности работы автотранспортного предприятия. Понятия "эффективность перевозочного процесса" и "эффективность использования подвижного состава" отождествлены. Поскольку основной задачей перевозочного процесса является перемещение определенного количества груза на определенное расстояние, то выполненные объемы перевозок грузов должны быть конкретными во времени и пространстве. Поэтому провозные возможности перевозочного комплекса могут быть оценены либо тонно-километрами, либо тоннами. Опыт оценки работы подвижного состава автомобильного транспорта показывает, что показателю "тонно-километр" присущи серьезные недостатки. Натуральные тонно-километры, которыми определяется объем перевозочной работы, являются произведением веса и расстояния ездки. Поэтому каждый тонно-километр в отдельности характеризует собой одну единицу выполненной работы независимо от характера и условий перевозок и трудовых затрат на их осуществление. Поскольку автомобильным транспортом выполняются самые разнообразные перевозки, отличающиеся по характеру перевозимого груза, но расстоянию перевозки (и т.д.), то в конкретных условиях перевозок на единицу работы, выражаемую одним тонно-километром, может приходиться весьма различное количество трудовых затрат. Натуральный тонно-километр не характеризует полезность и потребительскую ценность выполняемой работы, а также величину трудовых затрат, общественно необходимых на производство работ, не устанавливает связи между перевозочным процессом и народным хозяйством. Функциональная пригодность конкретного вида транспорта оценивается по многим критериям: пространственного соотношения начальных и конечных пунктов перевозки, наличия и развитости транспортных путей, времени доставки, качества предоставляемых услуг, стоимости перевозок и т.п. Большое значение уделяется в настоящее время вопросам учета экологических требований, безопасности движения, энергоемкости, показателям качества транспортного обслуживания. Но эти вопросы невозможно решать без дальнейшего совершенствования техники и технологии транспортно-экспедиторского обслуживания. Целям логистики отвечают такие прогрессивные способы перевозок, как пакетные, контейнерные, комбинированные. Перспективы развития транспортной логистики состоят в замене бумажных перевозочных документов электронными. Автоматизация информационных потоков, сопровождающих грузовые потоки, – один из наиболее существенных технических компонентов логистики.

|

– передаточная функция плановой провозной возможности перевозочного комплекса;

– передаточная функция плановой провозной возможности перевозочного комплекса; , в свою очередь, преобразуется в действительную провозную возможность с передаточной функцией W k с помощью оператора О2.

, в свою очередь, преобразуется в действительную провозную возможность с передаточной функцией W k с помощью оператора О2.