Теоретическая часть. Вещества поглощают и отражают электромагнитное излучениеВещества поглощают и отражают электромагнитное излучение. Вещества, поглощающие часть излучения в пределах длин волн 400-760 нм различно окрашены, в зависимости от длины поглощенной волны. Наряду с поглощением и отражением видимого света, есть вещества поглощающие излучения в ультрафиолетовой (200-400 нм) и инфракрасной (0,8-25 мкм) областях спектра. Величина, характер поглощения и отражения света зависит от природы вещества и его концентрации в растворе. На этом основаны фотометрические методы качественного и количественного анализа химических элементов в природных и производственных объектах. Если пропустить через слой вещества или раствора пучок света с интенсивностью

характеризует пропускание (поглощение) света. Величина пропускания может изменяться от 0 до 1, или выражается в процентах. Если величина

Величина оптической плотности может принимать любые положительные значения (от 0 до бесконечности), однако современные приборы позволяют измерять величины оптической плотности, не превышающие 3. Поглощение светоизлучения веществами происходит в соответствии с основным законом светопоглощения - законом Бугера-Ламберта-Бера. В случае поглощения излучения раствором этот закон имеет следующее выражение: где: Ф и Ф0 - интенсивности светового луча; с - концентрация вещества, поглощающего свет, моль/л; l - толщина слоя раствора, поглощающего свет, см;

Величина бранной длины волны и температуры. Подставим (3) в (1), то получим

или На основании уравнения (5) оптическая плотность раствора при постоянной температуре прямо пропорциональна толщине слоя, величине молярного коэффициента поглощения и концентрации вещества. В этом случае график зависимости оптической плотности от концентрации выражается прямой линией, идущей от начала координат (рис.1). Если же основной закон светопоглощения не соблюдается, то прямолинейная зависимость нарушается. Закон Бугера-Ламберта-Бера справедлив только для монохроматического излучения в средах с постоянным показателем преломления. В измеряемом растворе не должно происходить химических превращений (полимеризации, конденсации, гидролиза, диссоциации и т.д.). С изменением температуры молярный коэффициент поглощения изменяется сравнительно мало.

Рис.1. График зависимости оптической плотности от концентрации

Выбор длины волны определяется спектром поглощения исследуемого вещества. Спектр поглощения может быть представлен в виде графика, представленного например на рис.2.

Рис.2. Пример спектра окрашенного вещества Такой спектр характеризуется наличием в нем определенного числа полос. Спектр поглощения является индивидуальной характеристикой данного вещества. На изучении спектров поглощения основан качественный анализ поглощающих свет веществ, в том числе и открытие многих функциональных групп в органических веществах. Количественный анализ по светопоглощению основан на использовании закона Бугера-Ламберта-Бера (уравнение 3).

3. Устройство и принцип работы спектрофотометра ПЭ-5300ВИ.

3.1. Принцип работы Функциональная схема спектрофотометра приведена на рис.3.

Рис.3. Функциональная схема спектрофотометра 1- галогенная лампа; 2-монохроматор выделения спектральной волны; 3-кюветное отделение; 4-детектор преобразования света в электрический сигнал; 5-электронный блок управления; 6-цифровой дисплей. Свет от галогенной лампы 1 подается на монохроматор 2, где в ручном режиме задается длина волны, и поступает на одну из кювет в отделении 3. Принцип действия основан на сравнении светового потока Ф, прошедшего через исследуемую среду, по отношению к световому потоку Ф0, прошедшего через раствор сравнения (контрольный раствор). После преобразования светового потока в электрический сигнал в детекторе 4, микропроцессор 5 рассчитывает и отображает на дисплее результат измерения в виде коэффициента пропускания, оптической плотности или концентрации анализируемого вещества. Общий вид спектрофотометра представлен на рис.4.

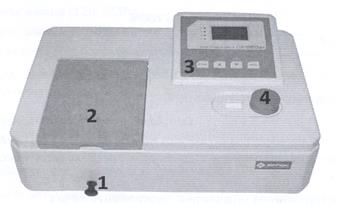

Рис.4. Общий вид спектрофотометра ПЭ-5300ВИ 1- ручка перемещения кювет; 2- крышка кюветного отделения; 3- панель управления; 4- ручка установки длины волны. На панели управления 3 расположены кнопки управления (нижние четыре кнопки), четыре светодиода А, Т, С и F, а также окно вывода информации (рис.5).

Рис.5. Панель управления спектрофотометра

Кнопка «Режим» служит для включения одного режимов измерения: А – определение оптической плотности D; Т – определение светопропускания С – определение концентрации по линейной зависимости F - ввод коэффициента F. Кнопка Кнопка Кнопка «Ввод» в режимах А,Т или С осуществляет пересылку результатов на компьютер, отображающихся на индикаторе. В режиме F прибор заносит данные коэффициента в память для последующего расчета концентрации.

3.2. Порядок работы 3.2.1. Подготовка кюветы с раствором сравнения Раствор сравнения (холостой раствор) – это раствор, по отношению к которому производятся измерения. Промыть кювету дистиллированной водой и наполнить ее на ¾ высоты. Протереть кювету с наружной стороны салфеткой, чтобы удалить отпечатки пальцев. 3.2.2. Подготовки кюветы с исследуемым раствором Промыть вторую чистую кювету небольшим количеством исследуемого раствора, наполнить ее и протереть салфеткой снаружи. Установить обе кюветы и адаптер-заглушку в кюветодержателе и закрыть крышкой. 3.2.3. Определение коэффициента пропускания и оптической плотности Включить спектрофотометр включателем, находящимся на задней панели. Дать прогреться 20 мин. Установить нужную длину волны. Нажатием кнопки «Режим» настроить на определение коэффициента пропускания Т (должен загореться светодиод у соответствующего окна). Не открывая кюветного отделения ручкой кюветодержателя подвести адаптер-заглушку в рабочую зону. Нажать кнопку Передвинуть кювету с исследуемым раствором в рабочую зону и снять показания на цифровом индикаторе. Примечание: при измерении оптической плотности D, установить кнопкой «Режим» в положение А. Все остальные операции аналогично измерению Т. 3.2.4. Определение концентрации неизвестного вещества Это специальный режим измерения с использованием линейного уравнения зависимости концентрации от оптической плотности. Нажатием кнопки «Режим» настроить на режим установки коэффициента F. Используя стрелки

|

, то после прохождения через этот слой его интенсивность уменьшится до

, то после прохождения через этот слой его интенсивность уменьшится до  . Потерями излучения вследствие отражения и рассеяния обычно можно пренебречь и тогда отношение:

. Потерями излучения вследствие отражения и рассеяния обычно можно пренебречь и тогда отношение: (1)

(1)

(2)

(2) (3)

(3) - молярный коэффициент поглощения растворенного вещества.

- молярный коэффициент поглощения растворенного вещества. (4)

(4) (5)

(5)

;

; - устанавливает «нулевой отсчет» при компенсации темновых токов.

- устанавливает «нулевой отсчет» при компенсации темновых токов. -устанавливает 100% пропускания Т или 0,000D, когда в отделении для проб находится раствор сравнения.

-устанавливает 100% пропускания Т или 0,000D, когда в отделении для проб находится раствор сравнения. и

и  , установить на цифровом индикаторе необходимое число коэффициента в виде целого числа без запятой. Нажать кнопку «Ввод» и спектрофотометр переключится в режим определения концентрации С и на табло высветится ее значение без учета положения запятой.

, установить на цифровом индикаторе необходимое число коэффициента в виде целого числа без запятой. Нажать кнопку «Ввод» и спектрофотометр переключится в режим определения концентрации С и на табло высветится ее значение без учета положения запятой.