Краткий теоретический курс

К органам кроветворения и иммунологической защиты у млекопитающих относят красный костный мозг, селезенку, лимфатические узлы, тимус (зобную железу), а также миндалины, лимфатические образования (солитарные фолликулы и пейеровы бляшки) кишечника и других органов. Красный костный мозг, тимус считаются центральными, остальные – периферическими органами кроветворения и иммунной защиты. В красном костном мозге образуются эритроциты, гранулоциты, моноциты, кровяные пластинки и предшественники лимфоцитов, в тимусе – тимусзависимые лимфоциты. Остальные кроветворные органы заселяются клетками лимфоидного ряда. В них эти клетки размножаются, дифференцируются, выполняют свои функции. Клеточные элементы всех органов кроветворения входят в состав ретикулогистиоцитарной или макрофагической системы. Она является мощным защитным аппаратом организма, разбросанным по разным органам и системам. Костный мозг развивается из мезенхимы в тесном контакте со скелетом. У новорожденного он заполняет полости и губчатое вещество трубчатых и плоских костей, позвонков. Кроветворной функцией обладает красный костный мозг. В полостях трубчатых костей он с возрастом замещается жировым – желтым костным мозгом. Красный костный мозг полужидкой консистенции, темно-красного цвета. Его остовом является ретикулярная ткань, пронизанная большим количеством сосудов микроциркуляторного русла. В петлях ретикулярной сетки и вокруг синусоидных капилляров островками располагаются клетки крови на разных стадиях развития. Здесь образуются эритроциты, гранулоциты, мегакариоциты, моноциты, предшественники лимфоцитов и кровяные пластинки.

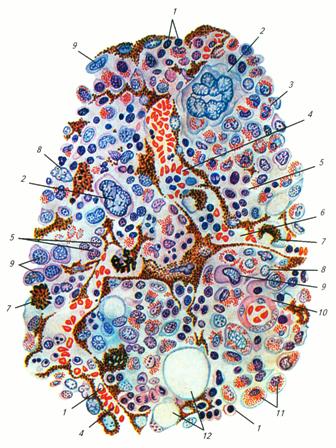

1 – нормоциты; 2 – мегакариоциты; 3 – эозинофильные метамиелоциты; 4 – эритроциты в просвете синусоидного капилляра; 5 – эритробласты; 6 – венозный синусоид; 7 – макрофаги; 8 – ретикулярные клетки; 9 – миелобласты; 10 – артериальный капилляр; 11 – эозинофильные миелоциты; 12 – жировые клетки.

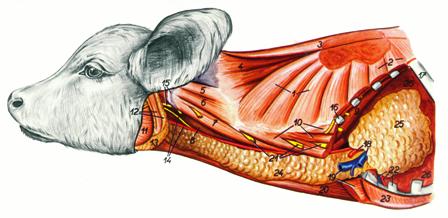

Родоначальными для всех видов клеток костного мозга считаются полипотентные стволовые клетки, морфологически неотличимые от малых лимфоцитов. Их немного: 5 на 10 тыс. клеток. Делятся они редко и всю жизнь сохраняют свои свойства. Под влиянием специфических веществ, выделяемых микроокружением, часть стволовых клеток дифференцируется в определенном направлении – появляются стволовые колониеобразующие клетки эритроцитарного, гранулоцитарного, агранулоцитарного рядов, также морфологически неотличимые. Их называют гемоцитобластами. Это довольно крупные клетки с базофильной цитоплазмой и большим ядром с крупными ядрышками. На пути от гeмоцитобласта к эритроциту клетка проходит ряд стадий: базофильный, полихроматофильный, ацидофильный эритроблйст, нормобласт, эритроцит. По мере созревания уменьшаются размеры клеток, меняются их тинкториальные свойства, на последней стадии выталкивается ядро. Эритробласты окружают макрофаг и в процессе созревания получают от него железо. Макрофаги при этом фагоцитируют обломки клеток, неполноценные клетки, ядра. Зрелые эритроциты выходят в кровяное русло через щели между клетками эндотелия капилляров. Клетки миелоидного ряда отличаются тем, что в них рана появляется специфическая зернистость, позволяющая различать среди них базофильные, эозинофильные и нейтрофильные гранулоциты. По мере созревания у них заметно меняется форма ядра от круглой у промиелоцитов и миелоцитов, через палочкоядерную у юных до сегментоядерной у зрелых гранулоцитов. В костном мозге гранулоцитов в 10–20 раз больше, чем в крови. На их долю приходится до 50 % клеток костного мозга. Мегакариоциты – очень крупные, многоядерные клетки, лежат вплотную к стенкам синусов. От периферических участков их цитоплазмы отделяются фрагменты – кровяные пластинки и через поры проникают в кровь, не накапливаясь в костном мозге. Лимфобласты и моноциты обычно плотным кольцом окружают кровеносные капилляры и постепенно выходят в кровь. Резкой границы между красным и желтым костным мозгом нет. В красном мозге всегда встречается некоторое количество жировых клеток. С другой стороны, в желтом костном мозге в случаях больших кровопотерь, отравлений возникают очаги кроветворения, желтый мозг трансформируется в красный. Тимус, или зобная железа, – непарный орган, имеющий форму вилки. Закладывается и развивается очень рано из эпителия III и частично IV жаберного кармана. Наивысшего расцвета достигает у молодняка, к половозрелости начинает редуцироваться. У половозрелых животных постепенно замещается жировой тканью, но даже у 18–20-летних животных частично сохранен. У молодых животных состоит из непарной грудной части и парной – шейной. Грудная часть лежит в средостении впереди сердца, а шейная тянется вдоль трахеи, достигая у теленка и поросенка гортани, у жеребенка – лишь 1-го ребра. Кроме кроветворной функции выполняет роль эндокринной железы, продуцируя тимозин и ряд биологически активных веществ, регулирующих углеводный, кальциевый обмен, процессы роста.

1 – шейная часть зубчатой вентральной мышцы; 2 – грудная часть зубчатой вентральной мышцы; 3 – шейная часть ромбовидной мышцы; 4 – пластыревидная мышца; 5 – длиннейшая мышца головы; 6 – длиннейшая мышца атланта; 7 – длинная мышца атланта; 8 – длинная мышца головы; 9 – длинная мышца шеи; 10 – лестничная мышца (дорсальная и средняя); 11 – большая жевательная мышца; 12 – вентральная ушная мышца и околоушная слюнная железа; 13 – подчелюстная слюнная железа; 14 – общая сонная артерия и вагосимпатикус; 15 – дорсальная ветвь добавочного нерва и крыло атланта; 16 – первое ребро; 17 – пятое ребро; 18 – левая подключичная артерия и вена; 19 – наружная яремная вена и начало грудинноголовной мышцы; 20 – грудинноподъязычная мышца; 21 – шейные нервы; 22 – хрящ второго ребра и внутренняя грудная артерия и вена; 23 – грудные мышцы; 24 – шейная часть тимуса (зобной железы); 25 – грудная часть тимуса; 26 – легкое.

Гистологическое строение. Тимус – компактный орган. Одет соединительнотканной капсулой, от которой внутрь отходят трабекулы, разделяющие паренхиму на не полностью отделенные дольки. В трабекулах к паренхиме проходят сосуды. Паренхима делится на корковое и мозговое вещество и имеет в основе эпителиальную ткань. Эпителий тимуса в период дифференцировки становится отростчатым и по своему виду напоминает ретикулярную ткань. В ячеях между эпителиальными клетками залегают лимфоциты, поэтому тимус называют лимфоэпителиальньш органом. Предшественники лимфоцитов вселяются в тимус из костного мозга. В корковом веществе лимфоциты расположены гуще, поэтому оно имеет более темный цвет. Молодые недифференцированные клетки – лимфобласты лежат ближе к капсуле. Под влиянием тимозина, выделяемого эпителием тимуса, лимфобласты размножаются, превращаются в Т-лимфоциты и мигрируют с током крови в периферические кроветворные органы, где окончательно созревают и специализируются. В мозговом веществе лимфоцитов меньше, так как меньше делящихся клеток и быстрее идет миграция Т-лимфоцитов, поскольку отток крови из мозгового вещества происходит более интенсивно. Здесь встречаются тимусные (Гассаля) тельца – слоистые структуры, образованные плоскими эпителиальными клетками, концентрически наслоенными друг на друга. В центральных участках тимусных телец клетки подвергаются дегенеративным изменениям. В процессе инволюции тимуса наблюдается замещение лимфоэпителиальных структур жировыми клетками. Инволюция коркового вещества идет быстрее. Лимфоцитов становится меньше, а тимусных телец больше, размеры их крупнее. Селезенка – lien – непарный, плоскоудлиненный орган красно-бурого или серо-фиолетового цвета. На ней различают париетальную и висцеральную поверхности и округленные края. На висцеральной поверхности имеются ворота, через которые проходят сосуды и нервы. Лежит в левом подреберье между рубцом и диафрагмой, у свиньи и лошади – на большой кривизне желудка. В эмбриональный период в селезенке образуются эритроциты, после рождения – лимфоциты и моноциты. Кроме того, она является депо крови: в ней может сосредоточиваться до 16% крови. В селезенке фагоцитируются поврежденные и старые эритроциты. Гистологическое строение. Селезенка – компактный орган, покрытый серозной оболочкой. Капсула ее образована плотной соединительной тканью. От нее внутрь отходят соединительнотканные тяжи – трабекулы. В них встречаются пучки гладкомышечных клеток, что позволяет селезенке менять объем в 3–4 раза и выталкивать депонированную кровь. В трабекулах проходят трабекулярные артерии и вены. Паренхима селезенки делится на красную и белую пульпу. Основой той и другой является ретикулярная ткань. Белая пульпа – совокупность фолликулов селезенки. У рогатого скота она составляет около 20%, у свиньи – 11%, у лошади – 5% объема селезенки. На неокрашенных препаратах имеет вид беспорядочно разбросанных светло-серых округлых образований. Фолликул селезенки имеет такое же строение и функцию, как и фолликул лимфатического узла. Разница состоит в том, что эксцентрично в фолликуле проходит центральная артерия, окруженная Т-лимфоцитами. В фолликулах селезенки происходит размножение и дифференцировка лимфоцитов – трансформация их в плазматические клетки, в различные виды Т- и В-лимфоцитов. Краевая область фолликула содержит зрелые лимфоциты, макрофаги, моноциты и плазматические клетки и без резких границ переходит в красную пульпу, где перечисленные клетки могут осуществлять свои функции и выходить из селезенки с током крови. Красная пульпа состоит из ретикулярной ткани и расположенных в ее петлях клеток крови, что придает ей красный цвет. Она пронизана многочисленными кровеносными сосудами особенности строения которых во многом определяют функции селезенки. В селезенку вступает селезеночная артерия, ее ветви проходят в трабекулах как трабекулярные артерии. Покидая трабекулы, они входят в красную пульпу и становятся пульпарными артериями. Там, где в адвентиции артерии разрастается лимфоидная ткань и образуется фолликул, артерия становится центральной артерией фолликула. Выйдя из селезеночного фолликула, центральная артерия распадается сразу на несколько кисточковых артериол, а те – на капилляры, которые переходят в венозные синусы. Отток крови происходит по системе вен. Концевые разветвления сосудистого русла в своих стенках имеют сфинктеры. Закрываясь, сфинктеры препятствуют продвижению крови по сосудам, кровь депонируется в селезенке. Часть ее при этом проникает через стенки капилляров в красную пульпу. Даже при открытых сфинктерах кровь по капиллярам синусоидного типа движется очень медленно, что позволяет макрофагам производить ее очистку от старых эритроцитов, от токсинов и чужеродных веществ.

|