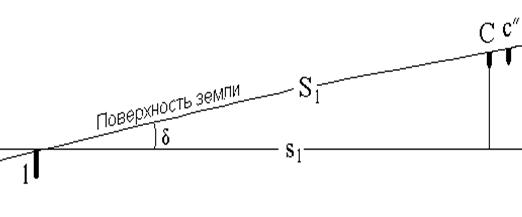

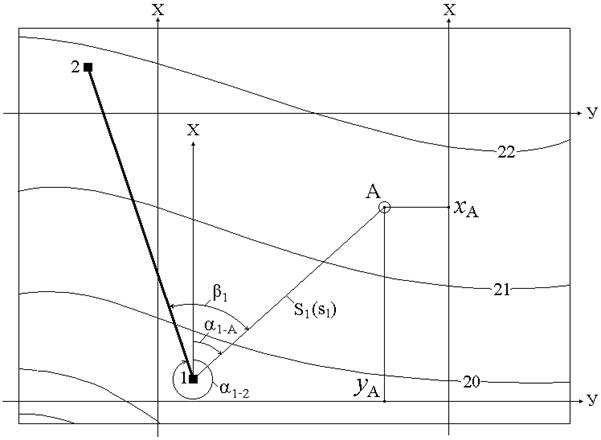

Решение инженерно-геодезических задачПо окончании полевых работ каждый студент обязан представить непосредственно руководителю практики практическое решение одной из задач (по выбору студента) по перенесению геометрических элементов проекта в натуру. Для перенесения проекта, например, разведочной скважины необходимо знать угол β 1 и расстояние S1 (рисунок 7.2). Вынос скважины производится полярным способом, т. е. в точке 1 устанавливается теодолит, совмещаются нули лимба и алидады и винтами лимба труба наводится на точку 2. Открепляется алидада и труба поворачивается на отсчет по горизонтальному кругу, соответствующий углу β 1. По линии визирования откладывается наклонное расстояние S 1 и забивается колышек. Таким образом, для решения вопроса о выносе скважины с проекта в натуру необходимо: а) рассчитать и построить на местности горизонтальный угол β 1; б) рассчитать и отложить на местности наклонное расстояние S 1. Горизонтальный угол β 1 (см. рисунок 7.2) вычисляется по формуле β 1 = 360˚ – α А-1 + α 1-2, где α 1-А – дирекционный угол линии1 – А; α 1-2 – дирекционный угол линии 1 – 2. Дирекционные углы линий 1–А и 1–2 находятся по формулам:

Рисунок 7.2 – Аналитическая подготовка данных для выноса разведочной скважины А в натуру: 1 – точка с известными координатами ХА и УА

Горизонтальное проложение s1 определяется следующим образом: На практике решение обратной геодезической задачи выполняется с использованием румбов. Для нахождения наклонного расстояния S 1 необходим угол наклона δ:

где Н А и Н 1– высоты точек А и 1 соответственно; s 1 – горизонтальное проложение линии S 1. Тогда наклонное расстояние определится по формуле

7.4.3.1 Вынос в натуру горизонтального угла

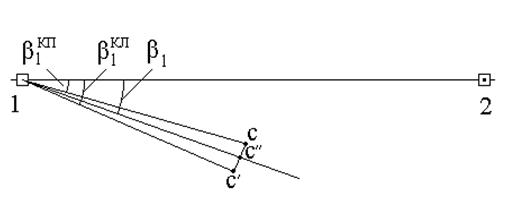

Теодолит устанавливается в точке 1 и приводится в рабочее положение (рисунок 7.3).

Рисунок 7.3 – Построение на местности горизонтального угла

При круге право совмещаются нули лимба и алидады, и труба винтами лимба наводится на точку 2. Открепляется алидада и на ней устанавливается отсчет, соответствующий проектному углу β 1. По линии визирования трубы забивается колышек с на расстоянии, несколько большим s1. Вышеизложенные действия повторяются при круге лево и по линии визирования устанавливается колышек с'. Из-за коллимационной погрешности колышки с и с' не совпадут. Расстояние сс' делится пополам и посередине забивается колышек с''. Построенный на местности угол β 1 измеряется полным приемом и сравнивается с проектным значением. Расхождение в углах допускается в пределах двойной точности прибора.

7.4.3.2 Вынос в натуру горизонтального расстояния

На линии 1с '' от точки 1 необходимо отложить наклонное расстояние S1, соответствующее горизонтальному проложению s1. Переход от s1 к S1 осуществляется по следующей формуле (рис. 7.4):

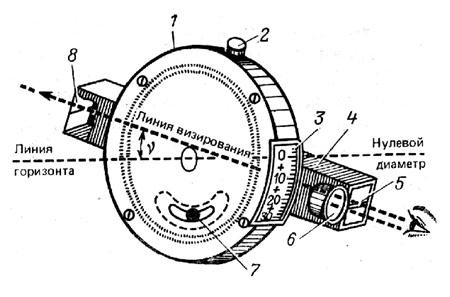

где δ – угол наклона линии 1 – с". Угол наклона δ в зависимости от требуемой точности определяется на местности при помощи эклиметра, теодолита или рассчитывается с ис пользованием горизонталей. Устройство эклиметра показано на рисунке 7.5. Для измерения угла наклона наблюдатель становится в начале линии, берет в руку эклиметр, пальцем нажимает на 2, через 5 смотрит на веху, установленную в конце линии, и наводит 8 на метку высоты глаза наблюдателя на вехе. Когда круг перестанет колебаться, наблюдатель отпускает 2, в результате будет зафиксирован угол между нулевым диаметром круга и визирной линией, равный углу наклона местности.

Рисунок 7.4 – Вертикальный разрез по линии 1– с"

Рисунок 7.5 – Эклиметр: 1 – круг, разделенный на градусы; 2 – кнопка, закрепляющая круг; 3 – шкала; 4 – визирная трубка; 5 – щель визирной трубки; 6 – лупа; 7 – гру зик, под действием которого нулевой диаметр круга, находящегося в свободном состоянии, занимает горизонтальное положение; 8 – нить

Глядя одновременно в визирную трубку и, мысленно продолжив горизонтальную нить на круг, берут отсчет, соответствующий углу наклона линии. Если проектное расстояние S1 меньше длины рулетки, то оно откладывается от точки 1 по линии 1– с". Точка С может быть смещена от точки с" в сторону уменьшения или увеличения длины линии1– с" в зависимости от положения точки с".

Содержание отчета по учебной геодезической практике

Каждая бригада составляет один отчет, который включает: а) титульный лист формата А4; б) состав бригады; в) описание цели и задач практики; г) перечень использованных инструментов и принадлежностей, описание выполненных поверок; д) полевые журналы; е) ведомости обработки полевых измерений; ж) план тахеометрической съемки масштаба 1: 1000 или 1: 500; з) описание выполненных работ и практических задач по выносу геометрических элементов с проекта в натуру. Все документы отчета должны быть подписаны авторами с указанием даты исполнения документа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Посыльный Ю. В. Основы геодезии и топографии: Учеб. пособие/ Юж. - Рос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. _ 124 с. 2. Инженерная геодезия: Учеб. для вузов / Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В.Д. Фельдман; Под ред. Д.Ш. Михелева. – 2-е изд. испр. – М.: Высш. шк., 2001. – 464 с.: ил. 3. Баканова В. В. Практикум по геодезии.- М.: Недра, 1983. 4. Федоров В. И., Шилов П. И. Инженерная геодезия. – М.: Недра, 1982. 5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 и 1: 500 / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – М.: Недра. –1989. – 286 с: ил. 6. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике.- М.: Наука, 1964. 7. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 и 1: 500. Наземные съемки. - М.: Недра, 1977. - 135 с. 8. Справочник геодезиста: В 2 кн. Кн. 2 /Под ред. В.Д. Большакова и Г.П. Левчука. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1985. - 440 с., ил.

|

,

,

,

,