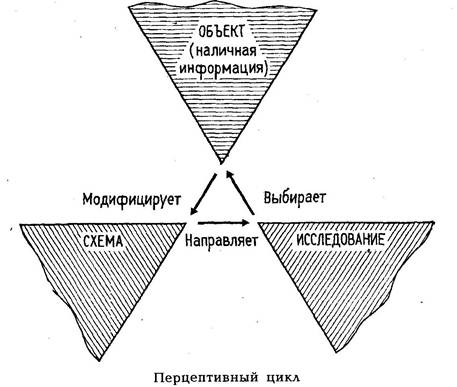

У.Найссер___________________________________________________ЧТО ТАКОЕ КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ? После первой мировой войны и до 60-х гг. бихевиоризм и психоанализ (или их ответвления) настолько доминировали в американской психологии, что когнитивные Процессы были почти совсем преданы забвению. Не многие психологи интересовались тем, как приобретается знание. Восприятие — наиболее фундаментальный когнитивный акт — изучалось главным образом небольшой группой исследователей, следовавших «ге-штальтистской» традиции, а также некоторыми другими психологами, интересовавшимися проблемами измерения и физиологии сенсорных процессов. Ж. Пиаже и его сотрудники изучали когнитивное развитие, однако их работы не получили широкого признания. Работы по вниманию отсутствовали. Исследования памяти никогда не прекращались полностью, однако они были сосредоточены в основном на анализе запоминания «бессмысленных слогов» в строго определенных лабораторных ситуациях, применительно к которым только и имели смысл получаемые результаты. Вследствие этого в глазах общества психология оказалась наукой, занимающейся главным образом сексуальными проблемами, приспособительным поведением и контролем за поведением. В последние несколько лет ситуация коренным образом изменилась. Психические процессы снова оказались в центре живого интереса. Возникла новая область, называемая когнитивной психологией. Она изучает восприятие, память, внимание, распознавание конфигураций, решение задач, психологические аспекты речи, когнитивное развитие и множество других проблем, в течение полувека ожидавших своей очереди. Специальные журналы, некогда перегруженные статьями о поведении животных, заполнены сейчас отчетами о когнитивных экспериментах; то и дело возникают новые журналы: «Cognitive Psychology», «Cognition», «Memory and Cognition», «Perception and Psychophysics». Такой ход событий был обусловлен несколькими причинами, однако важнейшей из них было, видимо, появление электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Дело не только в том, что ЭВМ облегчает проведение экспериментов и делает возможным тщательный анализ получаемых результатов. Оказалось, что операции, выполняемые самой электронно-вычислительной машиной, в некоторых отношениях аналогичны когнитивным процессам. ЭВМ получает информацию, манипулирует символами, сохраняет в «памяти» элементы информации и снова их извлекает, классифицирует информацию на входе, распознает конфигурации и т. д. Делает ли она все это именно так, как человек, представлялось менее важным по сравнению с тем, что она вообще способна это делать. Появление ЭВМ послужило давно уже необходимым подтверждением того, что когнитивные процессы вполне реальны, что их можно исследовать и даже, может быть, понять. Вместе с ЭВМ появился также новый словарь и новый набор понятий, относящихся к когнитивной деятельности; такие термины, как информация, вход, переработка, кодирование и подпрограмма, стали обычным делом. Некоторые теоретики начали даже утверждать, что все психологические теории должны быть явным образом сформулированы в виде машинных программ. Другие не соглашались с этим и продолжают не соглашаться, никто, однако, не сомневается в важности аналогий с компьютером для современной пси-хологии. По мере развития концепции переработки информации попытка прослеживания движения потока информации в «системе» (т. е. в мозгу) стала первоочередной целью в этой новой области. (Именно так сформулировал эту цель и я в книге «Когнитивная психология».) Быстрое развитие нескольких новых экспериментальных методов, предложенных Бродбентом, Сперлингом, Стер-нбергом и другими, породило опьяняющее чувство прогресса. Эти методики были только началом; за ними последовал настоящий поток новых методов, большинство из которых основывалось на точной временной регистрации стимулов и ответов и полностью исключало при этом необходимость интроспекции. Умножение этих остроумных и в научном отношении безупречных методов создавало впечатление, что когнитивная психология сумеет избежать все те ловушки, в которые попала старая психология, — многие и сейчас склонны так думать. Этот оптимизм был, видимо, преждевременным. Изучение процессов переработки информации становится все более распространенным и престижным, однако оно пока еще не связано с такой теорией человеческой природы, которая могла бы найти себе применение за пределами лаборатории. И даже в лаборатории ее основные постулаты не выходят за рамки той компьютерной модели, которой она обязана своим существованием. То, как люди действуют в реальном мире, как они взаимодействуют с ним, по-прежнему не принимается в расчет. Действительно, постулаты, лежащие в основе большинства современных работ, посвященных переработке информации, удивительно мало отличаются от постулатов интроспективной психологии XIX в., несмотря на отказ от интроспекции как таковой. Если когнитивная психология будет и впредь столь тесно связана с этой моделью, ей придется, видимо, столкнуться с трудностями. Недостаточная экологическая валидность, безразличие к вопросам культуры, отсутствие среди изучаемых феноменов главных характеристик восприятия и памяти, как они проявляются в повседневной жизни, способны превратить такую психологию в узкую и неинтересную область специальных исследований. Уже есть признаки того, что именно это и происходит. Возникновение новых методик больше не вселяет надежд, а скорее действует угнетающе. В своей недавней работе Аллан Ньюэлл приводит ни много ни мало 59 экспериментальных процедур, используемых в настоящее время. Он явно выражает сомнение в том, что еще одно «поколение» исследований этого типа и разработка еще большего числа методов, сделают нас сколько-нибудь мудрее. 57 процедур из списка Ньюэл-ла предполагают искусственные лабораторные ситуации; единственные методики, в которых есть какая-то доля экологической валидности, связаны с игрой в шахматы и рассматриванием Луны. Изменить эту тенденцию можно, как я думаю, только придав когнитивным исследованиям более «реалистический» характер в нескольких смыслах этого слова. Во-первых, представители когнитивной психологии должны приложить большие усилия для понимания познавательной активности в том виде, какой она имеет в обычной среде в контексте естественной целенаправленной деятельности. Это означает не прекращение лабораторных экспериментов, а сосредоточение внимания на экологически более важных переменных, чем те, которые оказываются легкодоступными для манипулирования в эксперименте. Во-вторых, придется уделить больше внимания деталям того реального мира, в котором обитают воспринимающие и мыслящие индивиды, а также тонкой структуре информации, предоставляемой им этим миром. Возможно, мы тратим слишком много усилий на построение гипотетических моделей психики и слишком мало занимаемся анализом той среды, для обеспечения взаимодействия с которой она формировалась. В-третьих, психология должна как-то учитывать тонкие и сложные когнитивные навыки, которые люди действительно способны приобретать, а также то обстоятельство, что эти навыки претерпевают систематические изменения. Удовлетворительная теория когнитивной активности человека едва ли может быть результатом таких экспериментов, где неопытным испытуемым приходится выполнять новые и бессмысленные задачи. Наконец, представители когнитивной психологии должны интересоваться тем, как связана их работа с более фундаментальными проблемами. Цель данной книги состоит в том, чтобы показать, что такая задача вполне осуществима. Действительно, соответствующая работа уже ведется; существует много плодотворных направлений исследований, на которые она способна опереться. Генетические исследования Пиаже и Бауэра, работы по восприятию Джеймса и Элеоноры Гибсонов, возобновившийся интерес к естественным когнитивным картам, к семантическим теориям языка и к наблюдению за усвоением языка в обычных условияхь — эти и многие другие исследования можно рассматривать как вклад в содержательную когнитивную психологию. На них я и буду в основном опираться в дальнейшем. Там, где подобные исследования пока отсутствуют, придется заполнять пробелы гипотезами и умозрительными рассуждениями. Даже если некоторые из моих теоретических построений окажутся ложными, они могут помочь другим предложить собственные более адекватные гипотезы. Хотя моя цель — рассмотреть все аспекты познавательных процессов в контексте реальной жизнедеятельности, большинство последующих рассуждений будет иметь отношение только к восприятию. Отчасти это связано с тем, что восприятие представляет собой основную когнитивную активность, порождающую все остальные виды. Однако еще важнее то, что в восприятии встречаются когнитивная активность и реальность. Я не думаю, что большинство психологов правильно понимают природу этой встречи. Доминирующая точка зрения состоит в превознесении воспринимающего: утверждается, что он перерабатывает, трансформирует, перекодирует, ассимилирует и вообще придает форму тому, что в противном случае было бы бессмысленным хаосом. Этот подход не может быть правильным; назначение восприятия, как и эволюции, несомненно, состоит в раскрытии того, что же действительно представляет собой окружающая среда, и в приспособлении к ней. Резко возражая против концепции переработки информации, Джеймс Гибсон предложил такую теорию восприятия, в которой внутренние психические процессы вообще не играют никакой роли; воспринимающий непосредственно собирает информацию, предлагаемую ему окружающим миром. Концептуальная схема, разработанная Гибсоном в рамках данной теории, весьма конструктивна, и я буду широко опираться на нее. Тем не менее гибсоновская точка зрения на восприятие также представляется неадекватной, хотя бы потому, что в ней очень мало говорится о вкладе воспринимающего в перцептивный акт. В каждом воспринимающем организме должны существовать определенного рода структуры, позволяющие ему замечать одни аспекты среды больше, чем другие, или вообще что-либо замечать. Схема Видимо, нет лучшего слова, чем бартлеттовская «схема», для обозначения главной когнитивной структуры восприятия. (Бартлетт не был вполне доволен им, то же самое я могу сказать и о себе.) Поскольку этот термин уже ранее широко употреблялся во множестве значений, я попытаюсь как можно более четко определить, что я под ним понимаю. Схема — это та часть полного перцептивного цикла, которая является внутренней по отношению к воспринимающему, она модифицируется опытом и тем или иным образом специфична в отношении того, что воспринимается. Схема принимает информацию, как только последняя оказывается на сенсорных поверхностях, и изменяется под влиянием этой информации; схема направляет движения и исследовательскую активность, благодаря которым открывается доступ к новой информации, вызывающей в свою очередь дальнейшие изменения схемы (см. рис.).

С биологической точки зрения схема — часть нервной системы. Это некоторое активное множество физиологических структур и процессов; не отдельный центр в мозгу, а целая система, включающая рецепторы, афференты, центральные прогнозирующие элементы и эфференты. Внутри самого мозга должны существовать какие-то образования, активностью которых можно было бы объяснить организацию схемы и ее способность к модификации: объединения нейронов, функциональные иерархии, флуктуирующие электрические потенциалы, а также другие, пока неведомые нам вещи. Мало вероятно, что столь сложная физиологическая активность может быть описана в терминах однонаправленного потока информации или единой временной последовательности операций. Она не просто начинается на периферии и через какое-то время достигает определенного центра; подобная активность должна включать в себя много различных реципрокных и латеральных связей. Она не можеттакже начинаться в какой-то определенный момент времени и завершаться в другой; непрерывное функционирование различных подсистем тем или иным образом накладывается друг на друга, порождая тем самым множество «хранилищ информации» самых разных видов. Важно, хотя и чрезвычайно трудно, понять, что представляют собой эти структуры с физиологической точки зрения. Сейчас, однако, моя цель состоит лишь в том, чтобы понять их связь с перцептивным циклом, частью которого они являются. Восприятие предполагает реальный мир в той же мере, как и нервную систему. Функции схем можно проиллюстрировать посредством нескольких аналогий. Если рассматривать схему как систему приема информации, то ее можно в каком-то смысле уподобить тому, что на языке программирования вычислительных машин называют форматом (format). Форматы определяют, к какому виду должна быть приведена информация, чтобы можно было дать ей непротиворечивую интерпретацию. Другая информация будет либо игнорироваться, либо вести к бессмысленным результатам. Эта предварительная спецификация, однако, не должна быть чрезмерно строгой. Как уже упоминалось, схема способна работать на различных уровнях обобщенности. Вы можете быть готовыми к тому, чтобы увидеть «что-то», или «кого-то», или своего шурина Джорджа, или улыбку на лице Джорджа, или даже циничную улыбку на лице Джорджа. Схема эта не просто формат; она функционирует также в качестве плана того типа, о котором писали Миллер, Галантер и Прибрам в своей богатой плодотворными идеями книге. Перцептивные схемы — это планы сбора информации об объектах и событиях, получения новой информации для заполнения формата. Одной из их функций в случае зрения является направление исследовательских движений головы и глаз. Но схема определяет воспринимаемое даже тогда, когда явные движения отсутствуют (слушание — хороший тому пример), поскольку любая информация воспринимается только в том случае, если имеется развивающийся формат, готовый к ее приему. Информация, не соответствующая такому формату, остается неиспользованной. Восприятие по самой своей природе избирательно. Аналогия между схемами, форматами и планами не является полной. Настоящие форматы и планы предполагают резкое разграничение между формой и содержанием, которого нет в случае схем. Информация, заполняющая формат в какой-то момент циклического процесса, становится частью формата в следующий момент, определяя то, как будет приниматься дальнейшая информация. Схема не только план, но также и исполнитель плана. Это структура действия, равно как и структура для действия. Активность схемы не зависит от какого-либо внешнего источника энергии. При наличии информации нужного вида схема примет ее и, может быть, вызовет действия, направленные на поиск новой информации. Но у организма имеется много схем, связанных друг с другом сложным образом. Экстенсивные схемы, как правило, содержат в себе менее широкие схемы. В таких случаях экстенсивные схемы часто определяют, или «мотивируют», активность содержащихся в них схем. Мотивы — это не чужеродные силы, вызывающие к жизни обычно пассивные системы; это просто более широкие схемы, принимающие информацию и направляющие действия в более крупном масштабе. Следует отметить также, что активности, направляемые двумя схемами, могут вступить в конфликт друг с другом или даже оказаться совершенно несовместимыми. То, что происходит в таких случаях, называется избирательным вниманием. Если прибегнуть к генетическим аналогиям, схема в любой данный момент времени напоминает скорее генотип, чем фенотип. Она делает возможным развитие по некоторым определенным направлениям, но конкретный характер такого развития определяется только взаимодействием со средой. Было бы ошибкой отождествлять схему с воспринимаемым, точно так же как ошибочно отождествлять ген с какой-то опреде-ленной-частью взрослого организма. Можно сказать, что восприятие определяется схемами в том же смысле, в каком наблюдаемые свойства организма определяются соответствующими генами; восприятие является результатом взаимодействия схемы и наличной информации. В действительности восприятие и есть такое взаимодействие. Конструируя предвосхищающую схему, воспринимающий осуществляет некий акт, включающий как информацию от среды, так и его собственные когнитивные Механизмы. Он сам изменяется в результате получения Новой информации. Это изменение не сводится к созданию внутренней копии там, где раньше ничего не было; речь идет об изменении перцептивной схемы, так что следующий акт потечет уже по другому руслу. Из-за Таких изменений, а также из-за того, что мир открывает квалифицированному наблюдателю бесконечно богатую информационную фактуру, два перцептивных акта никогда не являются тождественными. Обсуждая понятие схемы, нельзя обойти молчанием два важных понятия, имеющих с ним по крайней мере фамильное сходство. Первое предложено Марвином Минским и относится к-области искусственного интеллекта и робототехнике, другим мы обязаны социологу Эрвину Гоффману. Любопытно, что оба воспользовались одним и тем же словом рамка (frame). Хотя на первый взгляд эти понятия имеют мало общего, оба они отражают попытку подчеркнуть решающую роль, контекста и значения в когнитивной активности... Минский (влабо-ратории которого главным образом были, выполнены эти работы) пришел тем не менее к выводу, что адекватное распознавание и описание ситуации реальных сцен никогда не будут возможны на основе одних только полученных в данный момент входных сигналов. Он полагает, что для каждой новой ситуации у ЭВМ должна быть готова рамка или иерархия рамок, предвосхищающих основные моменты того, что должно появиться. Если ЭВМ осматривает комнату, она должна ожидать, что найдет стены, двери, окна, мебель и т. д.; только таким образом можно интерпретировать наличную информацию, оказывающуюся в противном случае принципиально неоднозначной. Минский считает, что в отсутствие информации такая система будет осуществлять «априорное означивание», например постулировать существование стены с правой стороны, даже если она не получила каких-либо релевантных подтверждений... Понятие сбора информации является центральным как в моих рассуждениях, так и в аргументации Гибсо-на... Воспринимающий также представляет собой физическую систему, находящуюся в контакте с оптическим потоком. Состояние такой системы отчасти определяется структурой этого потока; это означает, что системе передается информация. Когда это происходит, т. е. когда нервная система выделяет структуру света, мы говорим, что информация собрана воспринимающим. Если сама информация — те аспекты оптической структуры, которые оказали воздействие на воспринимающего, — специфицирует свойства реальных объектов, имеет место восприятие этих свойств и объектов. Сбор информации требует соответствующей перцептивной системы — соответствующей в том смысле, что ее состояние может быть целесообразно изменено контактом со структурированным светом. Часто утверждается, что эта система (называемая здесь схемой) должна, перерабатывать доступную ей информацию. Этот термин может ввести в заблуждение. Информация как таковая не меняется, поскольку она уже содержалась в свете. Схема собирает информацию, меняется ею, использует ее. Схемы формируются по мере накопления опыта. Сбор информации сначала происходит грубо и неэффективно, как и обеспечивающая непрерывность перциптивного цикла исследовательская ак- тивность. Только благодаря перцептивному научению мы приобретаем способность к восприятию все более тонких аспектов окружения. Схемы, существующие в каждый данный момент, являются продуктом индивидуального-жизненного опыта, а также самого актуально разворачивающегося цикла. Теории, которые не учитывают возможности развития, не могут всерьез считаться теориями когнитивных процессов человека. Факт перцептивного научения предполагает, что в Каждый момент времени, А1, состояние схемы каким-то образом связано с ее состоянием в предшествующий момент, Ао. Согласно определению передачи информации можно было бы утверждать, что от Ао к А1 была «передана» информация. Однако гораздо понятнее будет, если мы скажем, что информация была «сохранена», или «удержана». Таким образом, схемы позволяют нам не только воспринимать текущие события, но и удерживать информацию о событиях, имевших место в прошлом. Понятие сохранения информации играет ключе- вую роль в большинстве современных теорий памяти. Часто можно слышать утверждение, что функцио-нирование мозга напоминает, в сущности, работу боль-шой библиотечной поисковой системы. С этой точки зрения следы, оставляемые событиями прошлой жиз-ни индивида, накапливаются на библиотечных полках (в долговременной памяти) и время от времени извле-каются оттуда в целях сознательного просмотра. Если библиотекарь не может их обнаружить, то имеет место забывание. Каковы бы ни были достоинства такого подхода, я здесь имею в виду нечто иное. Индивида, располагающего неактивной в данный момент схемой, нельзя считать владельцем некой конкретной умственной собственности. Он является всего лишь организмом, обладающим определенными потенциальными возможностями. Неактивные схемы суть не объекты, а лишь аспекты структуры нервной системы. Хотя они и удерживают информацию в специальном смысле слова, она собирается не таким образом, как это происходит в случае информации, содержащейся в свете. Факт сохранения проявляется лишь в специфике предвосхищения, сопровождающего использование схемы (...) В жизни человека нет такого периода, когда он был быполностью лишен схем. Новорожденный, открывая глаза, видит мир, бесконечно богатый информацией: он должен быть хотя бы частично готовым к тому, чтобы начать перцептивный цикл и подготовиться к последующей информации. В таком случае придется признать, что даже самые маленькие дети обладают некоторым врожденным перцептивным снаряжением — не только органами чувств, но и нейронными схемами для управления ими. В то же время нам не нужно признавать слишком многого. Старая платоновская идея о том, что любое значение является врожденным, представляется совершенно неадекватной меняющимся условиям жизни человека. Люди должны познавать свой мир; они не знают заранее, каким он будет, и они никогда не узнают о нем всего, как бы умны и проницательны они ни были. По моему мнению, младенцам известно, как найти путь и познакомиться с тем, что их окружает, а также то, как организовать полученную информацию таким образом, чтобы она помогла им получить ее еще больше. Даже эти их знания очень ограничены, однако для начала этого вполне достаточно. Существует множество экспериментальных подтверждений сказанному. Для мланденцев характерно много различных видов поведения по сбору информации; с самого начала они вовлечены в осуществление циклической перцептивной активности: смотрят в направлении звука, следят глазами за предметами и тянутся к вещам, которые видят (...) Перцептивное развитие происходит не автоматически, под воздействием врожденных механизмов, независимо от среды. Цикл из предвосхищения и сбора информации, связывающий воспринимающего с миром, может развиваться только по путям, предлагаемым миром (...) В нормальном окружении большинство доступных восприятию объектов и событий обладает значением. Они предоставляют разнообразные возможности для действия: указывают на то, что уже случилось или еще должно случиться; естественно включаются в более широкий контекст и обладают индивидуальностью, выходящей за рамки их элементарных физических свойств. Эти значения могут восприниматься и действительно воспринимаются. Мы видим, что данное выражение лица представляет собой циничную усмешку, или что предмет на столе — ручка, или что вон там под надписью «Выход» есть дверь. Читая или слушая, мы воспринимаем значения слов и предложений, ход рассуждений и оттенки эмоций. Такое восприятие часто кажется прямым в том смысле, что мы осознаем значения, какбы не замечая физические детали, из которых они строятся. По крайней мере мы часто не можем описать эти детали (как определить циничную усмешку?) и быстро забываем их, даже если потенциально на них можно указать (начиналось ли предыдущее предложение словами «Такое восприятие...» или «Это восприятие...»?). Если восприятие представляет собой циклическую активность такого рода, как показано на рис. 1, нет необходимости приписывать значение либо только среде, либо только воспринимающему, а также удивляться тому, что значение осознается раньше (или в отсутствие) фи-зических характеристик, от учета которых оно, очевид-но, зависит. Для восприятия любого аспекта объекта — будь то значение улыбки вашего шурина Джорджа или относительная длина его бровей и рта — требуется время. Ваши схемы развиваются по-иному в каждом из этих случаев, и вы осуществляете различные исследовательские движения глаз для получения соответствующей информации. В одном случае вы ищете и находите на лице дополнительные признаки улыбки, определенные движения, которые характеризуют динамику улыбки во времени, ищете и находите (в течение большего периода времени) какие-то поступки Джорджа, дополнительно подтверждающие наличие у него соответствующего чувства. В другом случае вы, возможно, будете искать информацию, уточняющую, например, действительно ли уголки его рта ближе подтягиваются к краю лица, чем брови. Увидите ли вы значение улыбки или только ее форму, зависит от того, в какой перцептивный цикл вы вовлечены, а не от какого-либо единичного мгновенного сигнала и его переработки в вашей голове. Логически ни один из рассмотренных видов восприятия (а таких видов в этом смысле существует бесконечное множество) не предшествует другому. Восприятие геометрических свойств не осуществляется на более низком уровне переработки, чем восприятие значения; нет также оснований полагать, что оно возникает раньше в перцептивном развитии ребенка.

|